基层计生干部受到政府的压力,而各级政府也背负着计生指标的重压。各地福利院是否开展弃婴收养工作,主要看当地政府重视程度。计生的大手,仍将继续制造出奢谈权利的父母,也将把更多超生孩子的命运推向迷途。

李泽吉夫妇和孩子们。2004年,他们的三女儿被计生干部抱走,后送往比利时。 南都记者 吴珊 摄

李泽吉夫妇和孩子们。2004年,他们的三女儿被计生干部抱走,后送往比利时。 南都记者 吴珊 摄“如果她真的回不来了,能否让我知道她在什么地方,是否还活着?”母亲杨水英至今还不知道,9年前被计生干部抱走的超生女婴,下落何处。

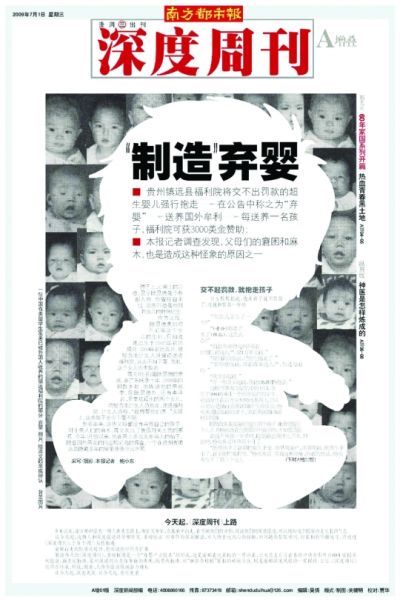

在2009年7月1日南方都市报刊发的《制造弃婴:福利院将超生婴儿送海外牟利》一文中,杨水英是受害者之一:2004年,贵州镇远县计生干部将交不出罚款的超生婴儿强行抱入福利院,在公告中称之为“弃婴”,再送养国外套取3000美金赞助费。

民政部、卫计委等七部门近日联合下发通知,要求各级相关部门切实加强对弃婴的规范管理,严禁任何机构和个人私自收留弃婴,并强调要严厉打击利用弃婴牟利者。而在贵州镇远,那些失去“弃婴”多年的父母,他们仍在寻找和期盼。

“制造”弃婴

“制造”弃婴中国妈妈:她在哪?是否还活着?

4月6日,田溪村李泽吉的兄弟在车溪村放炮迎客,他的新居几乎吸引了远处山顶上整个村子的村民下来志喜。田溪村的陆显德夫妇也来了。

陆显德和李泽吉的妻子是同胞分家的兄妹,喝了几杯酒之后,陆显德对记者说起糊话来,“多儿多女犯了法了?犯了宪法么?你来采访我们,是因为我们犯了法了对不对?”他反复用这句话来回答所有的问题,旁边的村民小声说,他不喝酒的时候也是这样,精神已经有些失常。

这个焦溪镇最偏远村子里最贫困的一个家庭,2004年才半岁的超生女婴被计生干部抱进县福利院,后来通过涉外收养家庭送出国。“回来后他就气癫了,骂人,有时还开始打人。”

2009年6月黔东南州和镇远县曾为“焦溪镇三名婴儿不知去向”的举报成立了联合调查组,后来还通报了调查情况。“李泽吉女儿和罗幸斌女儿被比利时的家庭收养,陆显德女儿下落依然不明。”联合调查组副组长、时任黔东南州政府副秘书长的杨解生当时说。

2013年4月8日、4月9日记者分别到镇远县和黔东南州的计生和民政部门询问,仍然没有人能说清这第三个女孩的具体下落。

李泽吉和罗幸斌,这时竟也是第一次听到自己的女儿被比利时的家庭收养,“比利时在哪里?欧洲又在哪里”?当年联合调查组到家中调查之后,这3个家庭曾经两次结伴到焦溪镇、一次到镇远县去询问孩子们的下落,但最终都没有得到答复。2009年,他们甚至还在镇远县见过一位律师,但最后也没有得到任何反馈。

李泽吉的三女儿,是2004年在堂哥李代武家寄养时被计生干部抱走的。2009年记者和联合调查组下来调查时,李泽吉、李代武等才得知这些孩子后来被送去了国外的家庭。当年,李代武自己去周边四五个乡镇调查,希望了解“到底还有多少家庭有同样的遭遇”。“我找到了6户。”他说,“不过不全是因为超生。”李代武曾希望这些受害家庭联合起来去政府申诉,但是“他们大多不敢去”。

“2009年之前你和李泽吉为什么不去政府部门找孩子呢?”记者问他。

“当时我以为小孩子会在福利院由国家来抚养,并不知道福利院会把她‘卖’去国外的家庭。”李代武说。

“你的意思是说超生的孩子就可以由国家来处置吗?”

“超生了又交不起罚款,国家说我们违法了,我们也搞不清楚嘛。”末了他还加一句,“不过没经我们同意把孩子送去别的家庭,哪怕是国外的,这个就是违法的。”

现在,李代武的决心似乎比李泽吉还要强烈,“如果能找到孩子,我们一定要要回来。”

“要不把孩子还回来,要不给赔偿。”李泽吉说。陆显德的妻子杨水英也想孩子,“如果她真的回不来了,能否让我知道她在什么地方,是否还活着?”

美国妈妈:我想知道全部的真相

和养母Mary(化名)一起居住在美国东海岸的古城慧已经9岁了。2005年,她被Mary从贵阳接回了美国。而在2003年3月6日《贵州都市报》的公告上,她被列在10个孩子之首,证明是在羊坪镇政府门前捡拾的“弃婴”。

“当时我就想去她的家乡镇远县看看,可惜办理收养的工作人员都阻拦我们。”4月10日Mary和记者视频通话,她开始疑心古城慧是否“弃婴”,其实始于2007年。这年她带着古城慧和欧美的一些收养家庭到上海参加寻根活动,之后去镇远县探望古城慧曾被寄养的家庭。

“在羊坪镇政府门前捡拾的弃婴的说法,被很多当地人质疑。”Mary随后去镇远县福利院要求查看古城慧的入院资料,“他们说资料随收养材料全部寄去美国了,只给我看了一张罗列孩子名字的入院记录表。”

2008年她曾找到2003年3月6日《贵州都市报》的这份公告,她的中国朋友胡音(音)帮她翻译时发现,这份公告上的10个孩子的出生时间、丢弃时间、丢弃时的年龄都存在太多巧合,“怀疑系伪造”。

2009年南方都市报和其他媒体报道,一步步证实Mary的疑问。“遭遇婴儿被‘绑架’的事太可怕了,政府参与了‘绑架’就更可怕。不敢想象这样的事情发生在我身上会怎样。”Mary说道。

Mary设法收集女儿古城慧来美国前的信息,也越发相信女儿当年“不是被父母遗弃的,而是被政府工作人员送进了福利院”,尽管她没有确凿的证据。

美国收养家庭按孩子来源地的中国省份有不同的雅虎邮件组 ,Mary2005年也加入了“贵州雅虎”,和其他收养家庭分享生活点滴,平时也会组织小型聚会。2007年之后,她在邮件组里发信说出了自己走访镇远后的疑虑,及2009年中国媒体的发现。

“没有多少家庭给我回复,看上去他们不太想惹麻烦。”Mary说。她曾经搜索“镇远”和“古城”给10个收养家庭发去了邮件,也没有什么结果。“我想知道全部的真相,也觉得必须让古城慧知道发生了什么。”

“慧慧,如果你的亲生父母出现了,你会去见他们吗?”Mary在女儿四五岁的时候就尝试告诉她身世。但一触及这个话题,古城慧就变得很沉默。“妈,我去看电视了。”直到现在她都选择逃避。

古城慧现在读小学四年级,似乎只想成为一个典型的美国女孩,只交学校里的美国朋友,不愿读中文学校,懂事后拒绝参加收养中国孩子的家庭聚会。2007年M ary要带古城慧回中国参加寻根活动,她很抵触,“我为什么要回中国?我是美国人,只是长得像中国人而已。”Mary带她回镇远县的那几天,已经4岁的古城慧要求母亲一直抱着她,还紧紧地箍住母亲的脖子。

“慧慧比较逃避,其他很多家庭的孩子,从很小就想深入了解自己的过去,会参加各种中国的活动。”Mary收集了关于女儿过去的各种资料,“未来她想知道的时候,一点一点地告诉她”。Mary最希望的是能找到慧慧的亲生父母,“我想和他们建立联系,他们可能遭遇的经历让我不安”。

计生干部:我就是按上面的政策办

陆显德、李泽吉等夫妇在中国西南的这个山区县所承受的痛苦,是远在美国的Mary难以想象的。

原焦溪镇计生股股长、田溪村的驻村计生专干石光应曾经是最让村民畏惧的人。李泽吉回忆,“2004年前后,他一个月可以到村里来十几次,一个人在村里到处转悠,如果发现了超生户,下次就带几个十几个人来,把房子出口团团围住,进去查人,交不上罚款的,牵牛牵羊,或者上房顶把瓦全部敲烂,有时还把你家被子给烧了。”

为了躲避石光应,杨水英、李泽吉都曾带着女儿在山坡上过夜。杨水英的小儿子和第四个女儿都是陆显德接生的,完了就带他们住到山坡上的窝棚去,每天中午12点才下来屋里吃早饭。李泽吉生了第二个女儿后没有办准生证,为了逃避罚款和结扎,他也带着小女儿在山坡上住过两年。

2004年6月杨水英带着意外出生的小女儿在山坡上放牛,终于遇到了石光应。他第二回才带人上门去收罚款。“我们家没钱,交不上几万块的罚款,他就说那政府把孩子养大,长大了送去美国,就不用交罚款了。”杨水英说。

石光应从镇里叫来了车,把杨水英和才半岁的小女儿一起拉到了县福利院,当时陆显德不在家。这甚至是杨水英第一次去县城,直到今天,他们家的房子仍悬在村子的最高处,大女儿出嫁后,父母带着3个孩子住在仅有两张床的一间卧室里,生计就靠务农。

2010年杨水英的大女儿陆香香16岁,嫁给了本村的村民,2011年就怀了孕。陆香香没到法定年龄没法打结婚证,也没法办准生证,属于“计划外生育”。杨水英回忆,这年4月的一个凌晨,镇上来了几个人,把女儿婆家的屋头围住,来了两辆小车要把女儿拉去镇上引产,“那个时候她已经快要生了”。

杨水英在这里再次见到石光应,“我问他你为什么把我的小女儿拿去卖了?他没做声。”杨水英只能苦笑,“卖了我的小女儿,现在又来弄我大女儿的孩子。”石光应坐了头车看住陆香香,杨水英在后面一辆车跟着。到了镇计生站,婆家四处借了7000块钱交了罚款才把事儿了了。

4月7日,记者趟了溪、爬了山去找已经退休还乡的石光应。58岁的老人和老伴在村屋后的农田里犁地,陪同记者来的李代武、李泽吉兄弟见了他又激动起来。

“你到底把我们的孩子送哪里去了?”

“我就是按上面的政策办事嘛。”

石光应从裤兜里掏出两枝烟,兄弟俩接过来点上。如今村里的计生工作和过去不可同日而语,李泽吉和杨水英也不那么怕石光应了,卸下了镇里的职务,驻村计生干部和他们一样都是农民。

计生压力遇上收养动力

从镇里、县里到州里,计生干部都认为计划生育工作是“天下第一难事”。征收社会抚养费难,每年的计生超生指标不能突破,一旦突破就落实领导干部提拔、评优“一票否决”。

对于2004年弃婴事件,2009年联合调查组成员、现黔东南州计生局纪检组石组长说:“当时有些考核指标要求过高,害怕被扣分,基层个别计生干部弄虚作假,隐瞒政策外出生人口,鼓动个别家长将政策外出生的多孩以捡拾弃婴的名义送去福利院。”

而相对牵牛牵羊、上房揭瓦之后出现的超生婴儿被抱走的现象,福利院成了安置所。“那个时期福利院都比较愿意接收弃婴。”黔东南州福利院院长陈国红说。而在该州,州福利院和镇远县福利院是仅有的两家可以涉外收养的福利院。

1992年《收养法》颁布之后,中国的福利院开始出现涉外收养,“到2000年达到一年近10000人的顶峰,其中百分之七八十都是残疾孩子,一半以上都送去了美国”,曾经在美国做国际领养社工的张雯介绍说。

领养协议中规定领养家庭应该给福利院一笔捐赠资金,一个孩子的支付金额大概相当于该家庭一个月的工资,“如果是涉外家庭,2000年左右是3000美金;到2005年左右提高到3.5万元人民币。”张雯说,“这大大刺激了民政部到地方福利院的涉外收养倾向”。

而2010年以前,各地的福利院除了县市下拨的一点人员经费,没有国家财政投入儿童福利。“涉外收养的捐赠金,一定程度上缓解了经费困难。”镇远县福利院院长况国军说。

计生达标的压力,遇到了福利院涉外收养的动力,在一些地方开始操作变形。《新世纪》曾报道,在湖南邵阳,“被计生办工作人员抱走的婴幼儿,不仅仅是征收社会抚养费的筹码。有知情者称,每送一名婴幼儿到福利院,计生干部可得到1000元甚至更多的回报。”2002年以来,利用涉外收养渠道,湖南衡阳等地还出现了多起福利院参与贩婴牟利的案件。

2009年4月1日,针对公安、民政、计生等五部委出台的国内公民未经登记私自收养子女新规,各地福利院开始执行,“所有的弃婴都要送福利机构,通过福利机构办理收养手续”。陈国红说,“过去收养法也是这样规定的,但很多没有遵照执行。”

这一年联合调查组对镇远“弃婴”事件通报处理之后,李泽吉、杨水英乃至整个焦溪镇的超生家庭的孩子都给上了户口,还免除了社会抚养费。因为超生孩子的持续减少,村民外出打工带来的生活方式的变化,“计生工作也越来越向强调服务型转变”。镇远县计生局副局长杨代军说。

养老、医疗等独女户、二女户的奖励政策,征收社会抚养费法院依法执行,严禁大月份引产等做法都在改善计生干部在村里的形象。黔东南州创新的村民和村委会签订《诚信计生双向承诺书》的做法,似乎也在赋予村委会更多的自治权限。“村自己制定细则,今年州、县、乡将各拿出事业经费和社抚费的10%投入村级双诚信双承诺工作。”石组长说。

“比如超生户将得不到建造房屋需要的砍伐证。”4月6日,车溪村计生主任罗林在李泽吉哥哥的新居里说,“这叫一环扣一环。”

国家计生委和卫生部合并后,杨代军刚刚在州里的计生干部培训会上得知省内计生工作的“三不变”:“国策不变、党政一把手负责不变,一票否决制不变。”

看来计生的大手,仍将继续制造出奢谈权利的父母,也将把更多超生孩子的命运推向迷途。

原作手记:谁是制造者?

《“制造”弃婴》这则新闻讲述的是贵州省镇远县多名超生婴儿被“制造”成“弃婴”后,被国外领养人合法领养的故事。故事里的主要人物有“弃婴”的父母、领养人、计生干部、福利院工作人员、政府工作人员等等。

文章在网络上传播开来后,很多人指责父母的麻木。可是他们无法对此辩驳。无法辩驳的原因是,他们确实参与了制造“弃婴”的过程,他们无法面对这个心灵的创伤。更重要的是,他们找不到和外界对接的表达方式。

“2009年6月19日晚,在昏黄的灯光下,徐林珍深深地叹了一口气,却是为她自己的,‘不知道我老了怎么办?’”(摘自《“制造”弃婴》)

这是徐林珍的表达方式,也是他们这个群体的表达方式,此种表达方式必然会引发城里人的批评:麻木、自私。但是如果用知识分子的语言来解读,可能引起的非议就会大为减少。比如,他们可以这样解释:他们到死才算退休,他们没有被国家纳入养老等福利体系,他们仍然要靠“养儿防老”,自古以来,嫁出去的女儿泼出去的水,如果没有男丁,将来他们靠谁养老呢?

以此类推,用同样的表述方式,可以这样理解计生干部抱走超生婴儿的行为:基层计生干部受到政府的压力,他们为了得到微薄的工资而不得不完成计生任务,而各级政府也背负着计生指标的重压,这是影响他们政绩、决定他们政治前途的重要因素之一。而计生成绩之所以成为考核干部的重要指标,是因为这个国家人口太多了。如果不加约束,所有生者都会毫无尊严地活着。

福利院也可以这样解释他们的行为:各地福利院是否开展弃婴收养工作,主要看当地政府重视程度。而地方财政对福利院的支持力度十分有限,远远不能维持福利院正常运转。“所以,福利院只有想办法找钱救命”,而涉外领养是获得社会捐赠的重要途径。

对于政府对福利院支持不力的现状,地方政府又可以这样解释:我国公共财政体制决定地方财政一级不如一级,而地方政府为了政绩,必须将有限的资金用于发展经济和基础建设。

其实,这些就是制造“弃婴”的源头。面对残酷现实,我当时产生的主要情感,不是同情,也不是愤怒,而是漫无边际的无奈,是面对错综复杂的制度和环境的无奈。(鲍小东)

回访手记:他为什么举报?

2008年年初到2009年年中那一年半的时间,对蒋文(化名)来说是段痛苦的回忆,“现在提起来心里都还有阴影”。2009年1月他在很多论坛发帖———《镇远县焦溪镇三名婴儿不知去向》,由此引起国外收养家庭和媒体的注意,最终令整个镇远县计生人员制造“弃婴”涉外送养的隐情浮出水面。

在此之前,他作为实名举报者,已经将三四十封举报材料寄给了北京、上海、广州、重庆、贵阳等地的媒体,“但没有一家媒体给我打电话”。他还曾将24个EM S的材料寄往从县委县政府到中央的相关部门,但都是石沉大海。

回想以一己之力试图制止荒谬的年月,他都不知自己哪来的勇气,“怒火无法扑灭,豁出去了”。

10年前就从家乡镇远到广东闯荡的蒋文,2007年准备与湖南籍的妻子添一个孩子。他回乡办准生证时,“计生办工作人员说我老婆的准生证明不合格,让我去重办;而且办理准生证需要交200元押金,做节育手术后才能退”。蒋文非常生气,“回一趟湖南不容易,这是有意刁难,我是合法公民,生养小孩还需要交押金,这本身就是不正常的。”他后来听说黔东南州16个县“很多地方都是这样做的”,县城办理准生证的押金在1000-1200元。

蒋文曾经是中学老师,遇事不妥协,宁可给妻子迁户口也不愿交这笔押金,和村里的亲戚打电话谈及此事,“他们说这个不算什么,我们这亲生的孩子都被拿去卖了”。他跟村干部求证,村干部告诉他哪几户共抱走了几个。再问镇里,镇里让他别管闲事。他觉得不可思议。

办准生证的遭遇让蒋文晚上想起来都会做噩梦,“身体疲累,精神上也觉得痛苦”。花了半年的时间,他把妻子的户口落到了焦溪镇,才办理了准生证,交了200元保证金。而为妻子迁移户口的费用就花去5000多元。

2008年11月女儿出生,他已经决定要将家乡孩子被计生干部抱走的事公之于众。给女儿雇好保姆之后,他一个人赴上海工作,瞒着妻子开始寄举报材料。他害怕妻子不理解他的选择,也害怕举报会给家人带来麻烦,而面对山区村民最害怕的计生大网,他也有说不出的恐惧。

那一年半,连妻子都不知道他的手机号码,他害怕被监听泄露行踪,每一两天用公共电话给妻子和女儿打一次电话。“老婆以为我在上海有了外遇,差点跟我离婚。”他还得忍受和刚出世的女儿分离的痛苦。

蒋文变换着地址寄举报材料,镇里、村里通过家人给他传话,他害怕打击报复。举报获得媒体关注之后,他一回居所就要四下观察是否有人跟踪,甚至不敢回家。

但他还是不放弃,挨个政府部门打电话追问有没有收到材料,跑邮局查实邮件的接收情况。他希望举报能让当地政府清醒,也能让家乡人不再麻木。“山里人重男轻女,很多法盲,不把孩子的人格当回事。”

而如今回忆起那些提心吊胆的日子,他说:“那一年半我对不起家人,现在只想平静地生活,如果可以的话,我想把过去的经历忘掉。”事件引起关注后,他把公益律师、外国收养家庭和更多媒体挡在了自己的生活之外,希望恢复一个丈夫和父亲的责任。

快递材料、打国际长途电话、咨询律师,举报花去了他超过万元,公司的生意也因此欠账,但未来他还是决定,“要投入更多的公益事业”。(文/吴珊)

闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇㈡晝閳ь剛澹曢崷顓犵=濞达綀鍋傞幋婵冩瀺闁绘ê鍘栫换鍡涙煏閸繂鈧憡绂嶉幆褜娓婚柕鍫濋娴滄繄绱掔拠鑼ⅵ闁靛棔绀侀埢搴ㄥ箻閺夋垟鍋撻柨瀣ㄤ簻闁瑰搫妫楁禍鎯ь渻閵堝懘顎楃紒缁樏~蹇撁洪鍕唶闁瑰吋鐣崹濠氬矗閸曨垱鈷戦柛娑橈攻缁€鍐嫅鏉堚晝纾奸柛灞剧☉缁楁帡鏌嶉挊澶樻█濠殿喒鍋撻梺鎸庣☉鐎氼剙顕i搹顐ょ瘈闁汇垽娼ф禒锕傛煕閵娿儳鍩i柟顔炬焿椤﹀綊鏌熼鍡欑瘈妞ゃ垺鐩幃娆戔偓鐢登归獮宥嗕繆閵堝洤啸闁稿鐩幃妯衡攽鐎n偄鈧埖銇勮箛鎾跺闁绘挻鐟ч埀顒傛嚀鐎氼喗鏅跺Δ鍛惞闁搞儮鏂侀崑鎾斥枔閸喗鐏嶉梺鐟版啞婵炲﹪鐛崘顔碱潊闁靛牆鎳庣粣娑欑節閻㈤潧孝闁哥喐婢樺嵄闁哄洢鍨洪埛鎺懨归敐鍫燁棄闁告氨鎳撻埞鎴︻敊閻愵剚姣堥悗瑙勬礃缁诲牆顕i幘顔藉亹闁汇垺顔栧Σ绋库攽閻樺灚鏆╁┑顔芥綑鐓ら柕蹇嬪€曢悞鍨亜閹哄棗浜鹃梺绋匡工濞尖€崇暦濞差亜鐒洪柛鎰电厛閸ゃ倝姊洪崨濠庢畼闁稿鍋熼幏褰掓晸閻樺磭鍘撻悷婊勭矒瀹曟粓濡歌缁€濠囨煕閳╁啞缂氭い鈺佸级缁绘繃绻濋崒婊冾暫缂備讲鍋撻柛灞惧焹閺€浠嬫煟濡绲绘い蹇e亞閻ヮ亪宕滆鐢爼妫佹径鎰叆婵犻潧妫Σ瑙勭箾閹冲嘲鍟犻弨浠嬫⒔閸パ€鏋嶉柨婵嗘处椤洟鏌熼悜姗嗘當闁活厽顨嗘穱濠囶敍濮橆厽鍎撶紓浣风贰閸o綁骞冨Δ鍐╁枂闁告洦鍓涢敍姗€姊洪崨濠冪叆闁活厺绶氶幃姗€骞掑Δ浣叉嫼闂佺ǹ绻楅崑鎰板Χ閹绢喗鐓涢柛娑卞枤閻帗顨ラ悙鍙夘棦闁轰焦鍔欏畷銊╁磼濞戞瑯妫冮梺璇″枓閺呯姴螞閸愩劉妲堟俊銈呭暞瀹曠喖姊婚崒娆愮グ妞ゆ泦鍛床闁瑰濮靛畷鏌ユ煕椤愮姴鍔ょ€规挷绀侀…鍧楁嚋闂堟稑顫嶉梺鍝勬噺閹倿寮婚敐鍛傜喖宕崟顒佺槪闂備礁鎲¢幖鈺呭矗閸愵煈娼栭柧蹇曟嚀鐎垫煡鏌¢崶鈺佷粶闁冲嘲顦埞鎴︽倷閹绘帞楠囩紓浣筋嚙鐎氼噣宕氶幒妤€閱囬柍鍨涙櫅娴滈箖鏌ㄥ┑鍡涱€楅柡瀣枛閺屾稓鈧絽澧庣粔顕€鏌$仦鍓ф创濠碉紕鍏橀獮瀣攽閸パ勵仩闂備焦鍓氭禍鐐哄极鐠囧樊娼栭柧蹇撴贡绾惧吋淇婇姘辨癁婵☆偁鍔戝铏圭矙閹稿孩宕抽梺杞版祰椤曆囶敋閿濆鏁冮柕蹇婃櫅閹垿姊洪崨濠佺繁闁搞劌宕埢鎾诲即閵忊檧鎷洪梺鍛婄☉閿曘倖鎱ㄩ崼銉︾厱閹肩补鈧櫕姣愰梺宕囩帛閹瑰洤顕f繝姘ㄩ柨鏃囶潐鐎氬ジ姊绘担鍛婂暈缂佸鍨块弫鍐Ψ瑜忛惌鍡涙煃瑜滈崜鐔奉潖濞差亝顥堟繛鎴炵懃椤︹晝鈧厜鍋撻柨婵嗙墛绾爼鏌涢幒鎾虫诞妞ゃ垺锕㈡慨鈧柣妯碱暜缁卞弶绻濋悽闈涒枅婵炰匠鍛亾濮橀棿绨婚弫鍫熶繆閵堝懏鍣洪柍閿嬪灴閺岋綁鎮㈢粙娆炬婵炲濮伴崹浠嬪箖濡も偓椤繈鎮℃惔銏壕濠电姰鍨奸~澶娒洪悢鐓庢瀬闁瑰墽绮弲鎼佹煥閻曞倹瀚�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛鎾茬閸ㄦ繃銇勯弽顐粶缂佲偓婢跺绻嗛柕鍫濇噺閸e湱绱掗悩闈涒枅闁哄瞼鍠栭獮鎴﹀箛闂堟稒顔勯梻浣告啞娣囨椽锝炴径鎰﹂柛鏇ㄥ灠缁秹鏌涢妷顔句虎闁规崘绉悷鎵虫敠闁割煈鍠掗崑鎾诲冀椤愶絽搴婂┑鐐村灟閸ㄥ湱绮婚敐澶嬬厽闊洦姊归妵鐔访瑰⿰鍕煉妞ゃ垺宀搁弫鎰緞婵犲嫷鍞撮梻浣稿悑娴滀粙宕曟潏銊ь浄妞ゆ牜鍋為埛鎴︽煙閼测晛浠滈柛鏂诲€濋弻娑滅疀閺傚棭浜垾鏍ㄧ節閸ヨ埖鏅梺閫炲苯澧寸€殿喛顕ч埥澶娾枎閹邦剙濡虫俊鐐€栭悧妤冪矙閹达富鏁傞柨鐕傛嫹