尽管收入分配改革不会简单表现为“涨工资”,而是涉及多层次利益重构,但一些消息表明,初次分配仍会成为此次改革的重点。

资料图

资料图收入分配改革不会简单表现为“涨工资”,而是涉及多层次利益重构,但初次分配仍会成为此次改革的重点

《瞭望东方周刊》记者刘武、特约撰稿张诗雨|北京报道

随着“房叔”“房婶”“房姐”“房妹”等被拱出水面,那些不断突破纪录的个人房产数字一再刺激着普通百姓的神经。

一些人为了仅有的一套房子做着“房奴”,一些人连“房奴”也做不起,而一些人却拥有数十套房产。这种颇为扎眼的贫富对比,令民众对收入分配体制改革方案的出台更加望眼欲穿。

在提出“共同富裕”时,邓小平就曾对贫富分化提出警示。改革开放以来,贫富分化现象就一直是一个社会热点话题。

2004年,中国启动收入分配改革方案的制定工作。其间多有阻滞,仅2012年就三度“呼之未出”。而在久拖未决的这些年里,居民收入差距还在扩大,社会心态日益失衡,已成为中国走共同富裕道路必须攻克的一道难题。

酝酿了8年之久的收入分配改革方案已如箭在弦上,不得不发。

基尼系数之辨

对用以表明贫富差距的基尼系数,国家统计局发布官方数据经历了一个空白的过程。

2004年,国家统计局发布全国基尼系数为0.465。自此之后9年中,这个数字一直空白。

直到2013年1月18日,千呼万唤的官方全国基尼系数终于公布:从2003年至2012年全国居民收入基尼系数分别为:2003年是0.479,2004年是0.473,2005年0.485,2006年0.487,2007年0.484,2008年0.491。然后逐步回落,2009年0.490,2010年0.481,2011年0.477,2012年0.474。

这个数据受到一些人的质疑。当天经济学家许小年发表微博评论说:记者来电,要我评论今天发布的宏观经济数据。假数真评,我有病?

而央行货币政策委员会委员李稻葵也认为统计局的基尼系数比实际的低,因为“入户调查的样本偏于中低收入家庭,高收入太少”。

但李稻葵强调说,国家统计局公布的基尼系数反映趋势完全可信,是经济大格局变化所致。他认为,影响全国收入基尼系数的最大因素是城乡差距。这几年,由于民工工资上升,城乡收入差距显著下降,全国基尼系数下降则顺理成章。

此前,也受到过广泛质疑的一个数据是民间版的。2012年12月9日,西南财经大学中国家庭金融调查与研究中心发布的报告说,2010年中国家庭的基尼系数为0.61,大大高于0.44的全球平均水平。

2012年两会期间,国家统计局局长马建堂在解释为何官方基尼系数未公布时曾表示,其实农村基尼系数一直在发布,去年(2011年)是0.3897,而2011年城市基尼系数也算出来了,只有0.33。

对这个0.33,马建堂表示“实事求是地讲,肯定偏低”。原因是“住户调查是分层抽取记账户,城市高收入阶层不愿意记账,即便记了恐怕有些收入也不记进去”。

无论哪个版本的基尼系数更接近真实情况,从现在看,官方和民间两个版本的基尼系数都超过了0.4这一国际警戒线。

灰色收入黑洞

财经评论人叶檀撰文表示,根据有限的材料来看,国家统计局最大的可能性是低估了高收入人群的灰色收入,这将直接降低基尼系数。

“针对灰色收入、腐败收入问题,可能最有效的办法就是实行财产收入公示制度。” 国家发改委收入分配课题组负责人李实对《瞭望东方周刊》表示。

中国经济转轨的过程中,由于一定程度上存在改革机制被扭曲,加上公共产品和服务供给存在“体制双轨制”现象,一些权力部门和个人靠计划和市场两头获益,这形成了部分高收入人群的“灰色收入”。

改革发展的丰硕成果尽管有目共睹,却未能实现让人民公平分享。

比如官方数据称城镇职工收入是农村居民收入的3.3倍,学界普遍认为如果考虑公共服务和社会福利项目后,此比例将扩大到4-5倍。如果再将灰色收入、非法收入等不确定性因素考虑在内,国民之间收入差距将成为一个“测不准”问题。

为什么会存在众多的灰色收入、非法收入?人社部劳动工资研究所所长苏海南对《瞭望东方周刊》表示:“简而言之,就是因为我们的收入管理基础制度不健全,不到位,形成管理上的空白、空洞。首先由于财务、会计两本账。其次就是银行管理不够到位,审计有所加强但还没有根本逆转局面。”

令研究者忧心的是,长期分配失衡已形成一定的利益固化,改革步步受阻。与此同时,收入分配不合理带来众多社会问题。经济学家易宪容对《瞭望东方周刊》表示,“收入分配制度最大不公在于谁的权力越大赚得越多,还存在利益制度化倾向,把错误的变成合法的利益。”

重点改革初次分配

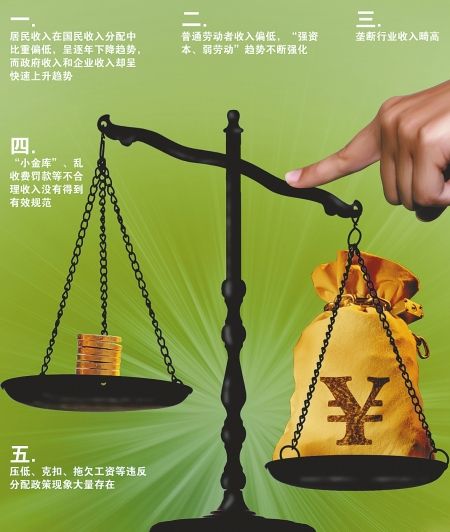

收入差距究竟如何被拉大?学者的普遍共识是,中国收入分配失衡的源头在于初次分配。更有学者称分配秩序的混乱表现为“初次分配无章法,再次分配没办法”。

尽管收入分配改革不会简单表现为“涨工资”,而是涉及多层次利益重构,但一些消息表明,初次分配仍会成为此次改革的重点。

据本刊记者了解到的消息,最终出台的方案除了明确重点任务和改革路径之外,还将列出改革时间表和路线图,并更加重视顶层设计和组合设计。

同时,收入分配改革方案所涉及基本框架、主要内容、改革路径已基本明确,将初次分配作为收入分配改革的重中之重,改变目前初次分配长期偏向于政府、企业,而居民收入比重偏低、增长滞后的问题。

按照同口径与国际比较,中国政府收入占国民收入比重较高,而在国民收入初次分配过程中,政府、企业和居民之间分配比例此消彼长。国家财政收入持续攀升,而居民劳动报酬占比却持续下降。

调整政府、企业和居民三者之间分配结构,实质就是数量和比例关系的变化。通俗来说,在初次分配环节,政府和居民之间的资金流动表现为税收,企业和居民间的资金流动表现为工资。

因此调整三者分配结构必然涉及税收调整,以及劳动工资协商改变“重资本轻劳动”的格局,调整资本回报率迅速上升而劳动力回报率缓慢甚至逐年下降的局面。

对此,经济学家茅于轼对《瞭望东方周刊》表示,“资本报酬时高时低,这由利率非市场化决定的。行政命令和法律只能管权利和义务问题,不能管价格的问题。工资就是价格,应该由市场决定。”

苏海南则对本刊记者表示,“政府财政收入增长快不是根本问题,只要它用于民生多就行。现在关键在于财政收入用于民生部分的底数不清楚,大家感觉不够才有意见。”

至于税收问题,各专家也有不同的见解。

李实倾向于改革目前以间接税为主的财税体制。他对《瞭望东方周刊》表示,“间接税对收入分配调节不起正向作用,反而导致穷人税赋比富人高。”

茅于轼则强调要依法征税。“我们现在全国很多地方往往都存在‘法外征税’,一些人将税法当儿戏,完不成税收计划的时候就想别的办法。”

收入分配是一场综合改革

由于依附于现行户籍制度之上的利益众多造成的不平等因素,也是导致收入差距的一个重要原因。因此,户籍制度改革的呼声也伴随着收入分配改革。

“我也赞成取消户籍制度,但我认为这对缩小城乡收入差距作用不大。因为即便公平了,农民也竞争不过城里人。”茅于轼表示。

“从长期角度说,消除收入差距持续扩大的趋势要从最基本方面做起,这个基本方面就是从教育机会均等方面能够做更多的工作。”李实说。

对于工资制度改革,茅于轼、李实、易宪容等专家在接受《瞭望东方周刊》采访时均持谨慎态度。他们认为,最低工资制度很难真正落实,反而会使得一部分人失业或者难以就业。

“一个好的收入分配政策是一个不能给就业带来负面影响的政策,从这个意义上说,我认为在调节收入分配方面应更多地关注就业问题。”李实表示。

苏海南则认为,“首先我们没有对劳动报酬和资本报酬的评估机制,谁占了便宜或吃了亏没办法衡量。其次是现在的劳动报酬决定权在资方手里,没有比较普遍的工资支付协商机制。”

除初次分配外,二次分配和三次分配也都会继续有所作为。例如在之前甚少提起的“三次分配”领域,北京等地政府已陆续出台了鼓励和规范慈善事业的一些政策。

城乡差距是收入差距过大的关键

如果农村能够实现规模经济,一个人种几十亩地,他们的收入就会提高

《瞭望东方周刊》记者刘武、特约撰稿张诗雨|北京报道

农村改革是中国经济体制改革的肇端,但如今城乡收入差距却成为拉大中国收入差距过大的关键因素。在这些年经济体制改革过程中,农民的财富增长为何乏力?

对此,本刊专访了对国内外收入分配领域进行长期研究的中央党校国际战略研究所副所长周天勇。

城乡差距过大是症结

《瞭望东方周刊》:你认为应该主要从哪里着手解决目前收入差距过大的问题?

周天勇:解决问题应该找关键。我觉得目前收入差距过大最关键是城乡差距问题。现在我国城乡收入差距是3倍多,基尼系数60%的权重来源于城乡差距。这个问题解决了,我们的基尼系数可能马上就会明显下降。

按照2011年的城乡收入水平,我们若要拉平城乡收入需要补给农村12万亿元,而我们一年全部财政收入才10万亿元。

城乡收入差距的根源不是体制问题,而是历史和结构问题。

由于一些历史原因,我国曾经实施的一些户籍管理使得农民进不了城,长期以来导致城乡分割,出现人口结构问题。1978年改革开放的时候也还没允许人口自由转移,1990年代中后期才承认劳动力流动对经济有利。韩国建国初期时和我们在经济和城市化水平上差不多,但韩国在上世纪50年代就允许人口自由流动。

《瞭望东方周刊》:相比而言,现在农村人口向城市流动已经顺畅了。但是这么多年了,城乡收入差距为什么还是很大?

周天勇:现在的问题是,农村里年轻人都到城市了,老人、孩子和妇女依然出不来,这些人基本上都属于低收入人群。这依然是由于历史原因带来的结构性问题,不可能迅速解决的,只能随着自然规律慢慢调整。

但是,现在农村人口还是太多,而且财富和产出不高。这就反映了城乡收入差距的问题。

如果农村能够实现规模经济,一个人种几十亩地,他们的收入就会提高。现在我们农村两亿七八千万人种了18亿亩地,美国三四百万人种了比我们还要多的耕地,农民收入怎能高得起来?我们应继续坚持“多取、少予、放活”政策,加快推进城镇化。

同时,我们要让农民能够获得更多的财产性收入。农民的财产性收入主要得依靠土地。我认为台湾和韩国农民富裕的原因除了城市化之外,还有一个重要原因就是农民可以买卖土地使用权。

土地和房屋制度加剧收入两极分化

《瞭望东方周刊》:允许农民自由买卖土地会不会带来一些问题?

周天勇:我的意思是集体土地也可以来卖,可以将土地的使用年限延长些,买卖土地使用权。这样可以给农民增加不少财产性收入。农民可以拿这些收入办中小企业,也可以进城。

由于我们没有这样的政策,农民土地收益基本不能为农民享有。这就是体制上存在的问题。

《瞭望东方周刊》:城市里各阶层收入差距也过大,在你看来主要有哪些原因呢?

周天勇:我认为造成中国现阶段贫富差距大的体制性问题,还是土地制度问题。土地制度弊端既剥夺农民,又剥夺城市低收入人群。

从2001年开始土地出让金算到房价里,现在的房价里70%的钱是土地出让金和税费。出让金制度是向穷人收税,而且是一次性收70年税。房子成为中国最大的财富积累,现在城市居民间最大收入差距就在于此。

现在100亩地出租一年大约只赚2万元,但若有几套房子,一年仅出租收入就能赚好几十万元。

房主是怎么形成的?体制造成的。因为政府向穷人征税而不是向富人征税,房产税是向富人征税,但是我们还没做起来。这是导致贫富差距的一个重要因素,但总是被忽略。我认为要改革土地制度,土地收益多留给农民,同时对刚开始买房的人少收税,买房子多的人多收税。

另外一个是垄断问题。国有垄断企业是越来越少的人支配越来越多的国有资产,分享其利益。

中国国企职工人数最多达到8000万人时,只有4到5万亿资产。现在我们国企2200万人,有50万亿资产。资产盘子是做大了,问题是国有企业上缴的红利却不成比例,以前他们都不上缴利润,资源税也交得低。现在上缴的利润只有5%到10%。

比如银行业,国内上市公司赚的钱一半是由银行业上市公司赚的,可在整个上市公司里银行才多少家?去年我们全国13亿人创造的GDP只有47万亿元,同年银行纯利润就有1.1万亿元,大约四十七分之一,但银行业才多少员工?

因此我认为要改革垄断体制,让垄断国企多上缴红利。若土地制度和垄断问题这两个体制问题改革了,中国的收入差距会缩小不少。

《瞭望东方周刊》:还有哪些基础性制度可以减轻收入分化?

周天勇:我觉得一个社会中两种制度非常重要,一是教育制度,二是创业制度。

好的教育制度使所有人能获得同等接受教育的机会,这样能避免贫困在代际间继承。这是国家的责任,而不应仅仅是家庭的责任。我们的义务教育年限应考虑扩大到12年义务教育。同时国家应该对考上农、林、矿、军等大学的农民孩子免费,对考到清华、北大这类学校的学生应加大助学金支持力度。让农民的孩子上得起好大学,避免其家庭因学致贫。

好的教育制度使所有人有向上流动的能力,而宽松的创业制度使所有人有向上流动的制度和环境。我们要鼓励人们去创业,创业对于带动就业、减少贫困、增加中等收入人群有很大作用。

台湾、韩国和日本的基尼系数相对较低也是因为他们教育比较公平,再者就是创业政策比较宽松,有大量的中小企业,失业率低。但是我们现在创办的小企业都很难维持,创办企业的风险很大。我们要继续减少行政审批,行政权力太大会带来寻租机会。( 原标题:收入分配改革箭在弦上)

闂佸搫鍊绘晶妤€顫濋鐐闁挎柧鍕樻禒娑㈡煥濞戞瑧鐓柟骞垮灪閹峰懘寮撮悢鍛婃瘑闁荤姵鍔曠紞濠囥€傞埡浼卞湱鈧綆浜滈崗濠勭磼娴i潧濡虹紒鍙樺嵆瀹曘劌螣閼测晜鎯eΔ鐘靛仜閻忔繈骞夐敓鐘冲剭闁糕剝娲濈粈瀣偣閸パ呭ⅵ闁绘稏鍎甸弫宥呯暆閸愭儳娈查梺鍛婃礀閵囨ḿ绮崒婵勪汗闁瑰灝瀚壕锟�闂佺粯鍔楅幊鎾诲吹椤旇姤浜ゆ繛鎴灻鎶芥偣閸ョ兘妾柛搴嫹