正如其著名的办报方针“报导所有适合印刷的新闻”(All the news that’s fit to print)一样,《纽约时报》驻华团队的选题标准是“做记者们认为重要的新闻”。

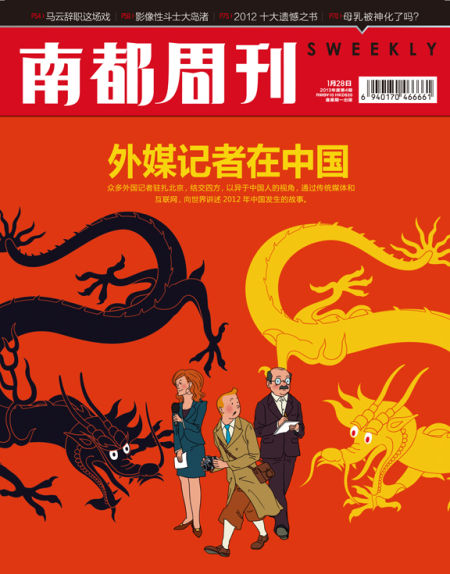

南都周刊2013年度第4期封面

南都周刊2013年度第4期封面《纽约时报》如何报道十八大

杰安迪(Andrew Jacobs)的办公室有一股浓浓的上世纪七八十年代的中国风。

那是《纽约时报》北京分社的一个单人间办公室,其西北角紧挨中国外交部。

狭小的空间里放了7幅上世纪六十至八十年代间的宣传画:有“美国侵略者必败”的,有印有毛主席语录的“构筑防原子工事”的,也有以往中国党代会的宣传画。

2008年,杰安迪成为《纽约时报》驻华记者,而这些画则是他1985年第一次来中国时以两毛钱一张的价格在新华书店买的。那时,中国正从“文革”的狂热中醒来,大多数中国人还穿着清一色的蓝色服装。1988-1989年间,他再次来华,在湖北大学当了一年英语老师。

跟杰安迪一样,《纽约时报》现有的5名驻京文字记者中,都有或多或少的中国背景。他们或在中国上过学,或大学刚毕业时来中国当过老师,或因不同原因在中国有段短暂停留。

加上另外1名驻沪记者和1名驻港记者,《纽约时报》驻华团队在2012年写了600余篇关于中国的报道,其范围涉及政治、经济、文化、外交、人权和社会公正等。

“被拴着的看门狗”

“作为更关注高层政治等领域的媒体,我们像被拴着的一条狗,不能很自由地到处跑。这种障碍在世界各地都存在,只是每个国家给你活动的篇幅不一样。你无法踏上那块土地,但是你又必须去瞧瞧那边有什么东西,发生了什么事情,我们的职责就是介绍这块地。”《纽约时报》驻京记者安思乔(Jonathan Ansfield)用中文说。

正如其著名的办报方针“报导所有适合印刷的新闻”(All the news that’s fit to print)一样,《纽约时报》驻华团队的选题标准是“做记者们认为重要的新闻”。

“关键是‘适合’,‘适合’不是指文章所占篇幅,而是指新闻的‘相关度’和‘重要性’。”张彦(Ian Johnson)如此解释《纽约时报》涉华报道选题标准。他是2001年普利策奖获得者,那时,他还是《华尔街日报》的驻华记者。

2012年,由于中共十八大召开和一些特殊事件,《纽约时报》对中国的政治新闻进行了充分报道,对与政治相关的民族、人权问题等方面的报道也同样充分。

尽管对于所有的外媒来说,去年中国最重要的报道主题是十八大,但是张彦认为草根阶层如NGO等为社会进步所做的努力更值得关注。

作为一个综合类报纸,《纽约时报》没有特别侧重某个领域的报道,除政治事件之外,他们也会关注大众流行文化。

当相亲节目《非诚勿扰》在中国流行时,黄安伟(Edward Wong)也注意到了这一点。他是北京分社的另一名骨干记者。黄安伟是华裔,伊拉克战地记者的经历练就了他对复杂局势的敏锐判断力,同事赞其“记忆力惊人,像电脑一样”。2008年,他凭借对伊拉克的报道入围了普利策国际报道奖。

黄安伟关于《非诚勿扰》的报道,刊登在2012年1月1日的报纸头版,里面提到了节目的被整顿、金钱的魅力、嘉宾们在舞台下的丑闻,并且更多地分析了观众对低俗娱乐节目的需求与官方传统得体的观念间的冲突。

去年3月初,他们觉察到了中国经济增长变慢的迹象,之后保持追踪,6月8日、9日和10日,他们连续三天报道中国经济增速继续放缓的迹象。

当事件涉及中国与周边国家的外交时,他们也注重对中国的强调。2012年11月19日,美国总统奥巴马访问缅甸,缅甸面向印度洋,其重要的战略地位能够为中国从中东进口石油提供一条便捷的运输通道。《纽约时报》在1283字的报道中30次提及“中国”,称奥巴马对缅甸的访问使中国“震惊”;在报道朝鲜发射“光明星3号”时,“中国”也被多次提起。

当然,中国国内媒体所关注的新闻事件,他们也没有落下。乌坎选举、因环保问题引发的什邡启东及宁波的群体事件、陕西怀孕7个月的孕妇冯建梅遭强制引产事件一一在他们的关注范围内。

至于中国媒体未能引起足够关注或未能报道的领域,他们也进行了“跨国舆论监督”。他们揭露了中国媒体有偿报道乱象,探析了中国的移民潮,甚至还有专门的文章介绍中国的“双规”。

“有人觉得我们是在闹事儿。但实际上我们只是力所能及地去调查真相,做些突破,试着进去挖一下。”安思乔说。

《纽约时报》更有经济方面的调查报道。这个领域的报道主力是驻沪记者张大卫(David Barboza)。他的中文名字很“中国化”,以至于曾有人误以为他是另一位华人“张大卫”——《芝加哥华语论坛报》的社长。

2012年,《纽约时报》做了一个名为“The iEconomy” 系列的专题,分析全球高科技产业面临的挑战。该系列的第二篇“在中国,人力成本是建成一个iPad”( In China,Human Costs Are Built Into an iPad)聚焦中国,上了1月26日的头版。5538个单词揭露了苹果在中国组装iPad和iPhone的代工厂富士康涉嫌剥削工人的现象及其存在的安全隐患。

尽管做报道时受到了一些干扰或者限制,但是《纽约时报》还是在尽量一点一点解读中国。

“独家新闻固然重要,但是抢独家并不是最重要的,重要的是如何讲好每个关于当代中国的故事。”这是杰安迪的理念。

“比如,在写关于GDP的新闻时,我并不喜欢去查一大堆数据,我更关心经济下滑如何影响普通家庭,未婚青年如何应对飙升的房价等问题。”杰安迪称。

关于《纽约时报》涉华报道立场,安思乔的解释是:“作为一个监督的角色,媒体应该报道一切不被公开的东西。不管在哪个国家,我们都会去监督他们的国家和政府。对一些没有公布的社会现象,我们要去调查、去公布,但这些不被政府公布的事情往往恰恰具有负面色彩。我们没有针对中国的意思。”

“临界质量”

“2012年的独特之处在于,更多的政治新闻来找记者,而不是记者绞尽脑汁地去找新闻。而中国新闻也成规模地进入了美国读者的关注领域。”安思乔说。

但是,在2012年元旦时,驻华记者们还在预感权力交接年的政治新闻可能会“比较单调”。那时,他们最感兴趣的还是薄熙来的政治前途。然而,“在王立军2月6日出走美领馆之后,一切都变了”。

《纽约时报》开始了系列报道。除了追踪官方发布的消息,他们还报道了薄王事件涉及到的其他当事人,如一些房地产商和一些外国人,薄熙来之子在英美的奢侈生活,等等。他们独家采访了薄熙来的前妻。对于王立军“违法使用技术侦察措施”,他们也有相关的深度报道。

至于各方对该事件的反应,如中共中央决定开除薄熙来党籍、公职后中国各媒体的反应等,他们也做了解读。

大部分系列报道都建立在团队合作基础之上。尽管在去年三月份,他们未能第一时间抢到尼尔·伍德被谋杀案的一些消息,但是,对于薄王案的背后因素及情节,他们走在了独家新闻的最前沿。而且在后期,他们做了更多更深度的报道,因为他们“愿意花更多的时间和精力去求证”。

“如果中国市场化媒体能够在今年三月份把那些报道发出来,就能证明报道中国最强的还是部分中国媒体,而不是我们外媒。总体而言,我们在内部渠道与人脉资源方面是一个弱势群体,在跑中国高层政治时,这是一个不对称的战场。但我们的优势是风险相对少。”安思乔说。

由于无法获得官方回应,求证过程就显得非常困难。《纽约时报》2012年的涉华报道中,除一组最受关注的经扎实调查的深度报道是建立在查阅大量文档的基础上的,其他全部来自二手消息源。

不同的二手消息源对同一事件可能有不同的解读,这时,记者的判断力和信源的可信度就显得至关重要。判断过程跟原子反应过程中的“临界质量”很像,即“维持核子连锁反应所需的裂变材料质量”,当各种二手信源达到一定的临界点,并且符合逻辑,记者们就基本可以写了。

至于独立的消息源,他们一般不会采用,不管该消息源有多好。所有的报道必须经过2-3名独立消息源的确认才能写。

“针对政治事件的来龙去脉,内部各个圈子往往会有不同的说法,为了保持信源平衡,我们需要采访很多人。不过由于字数的限制,我们一般无法把很多细节或微妙的地方写进去。”安思乔说。

由于网络的迅速传播,关于访2012年的一些特殊事件,有些报刊登了未经证实的消息。《纽约时报》也感到了一定的压力:因为有媒体报道了,网民也在热议,他们被迫要去证实或证伪这些流言,而在过去,他们是能直接忽略这些的。

当大量匿名的、未经证实的消息在境外网站满天飞的时候,《纽约时报》还是靠自己的判断力,谨慎地抵制住了这些“谣言”,尽管这个过程非常困难。

其实,这种困难是在中国做报道所长期存在的,只是从来没有像今年这么集中过。由于没有直接与官方对话的渠道,在一些事件中,信息源也会出现不平衡的状况。

“不是说我们要做不客观的报道,而是根本无法获得官方的说辞,我们只能有时引用下《人民日报》的社论来平衡信息源。”杰安迪说。

有时候,他们也能从外交部的例行发布会得到一些评论,尽管这些评论有时不是那么切题,但是“有总比没有好”。

十八大“剥洋葱”

按照惯例,有党代会的年份都是记者们忙碌的一年,但是2012年的中共十八大却让记者感觉“前所未有的忙”。

“2002年也比较忙,那时我还在路透社。但那种忙是自己设计的,觉得要对新任领导做一些人物特写。但是今年经常都来不及做这些,因为有的事情到最后一段时间才尘埃落定。”安思乔说。

为报道十八大,一名《国际先驱论坛报》(《纽约时报》公司下属报纸)记者和一名《纽约时报》驻港记者也加入了报道团队。而此前,他们已经做足了功课:查阅了大量文献以更好地了解党代会背景。

十八大于北京时间2012年11月8日在北京召开,但直至9月28日,新华社才发布了这一消息。滞后的官方消息也给记者们带来了不便。

“我们一直在研究十八大最重要的主题是什么,经济?外交?民生政策?很难找到答案,因为党代会的日期直至最后一刻才公布。我们不知道党代会的议程,也没有机会参加党代会之前相关的一些会议。直到现在,我还是不明白,除了听工作报告,党代会具体是干吗的?”张彦问道。

对于十八大,他们最为关心的议题分别是:中共中央政治局和政治局常委的人事安排;军委人事安排和军委主席位置;如何设置未来的改革议程。这些在《纽约时报》网站名为“卫兵交接”(Changing of the Guard)的专题中都得以体现。

这组以十八大为主题的专题包括视频、图片和报道及分析。视频介绍了中国的经济改革、人权状况等等。

截至2012年12月29日,该系列文章共有28篇。从7月到十八大结束后期,均有追踪报道。主题涉及十八大前期的军方需求、习近平在正定当县委书记的日子、地方债务危机、中国的移民潮等;十八大结束之后对中美关系的分析、对部分新当选常委及习近平之妻彭丽媛的特写、新领导班子面临的挑战和各种社会问题等。

鉴于十八大会议之前存在着一定变数,《纽约时报》这组报道也在跟着变。最终结果也显示,他们的报道是紧跟变化并且准确反映了这些变化的。

胡锦涛做十八大报告当天,会场出现了一个小意外:所有外媒记者都没有拿到文字稿,只有党代表有。而此前的党代会,记者们都能提前拿到讲话稿,边看边听,分析讲话中的“新提法”。没有文字稿给记者当天的写作也带来了一定困难:没有足够的时间去分析讲话内容。

新的领导班子与记者见面后,《纽约时报》发表了一篇社论。在肯定中国经济快速发展的同时,指出了中国社会面临的诸多问题,如放缓的经济增长、国进民退、移民潮、贫富差距悬殊、社会和政治不稳定因素在增加等,同时就中国是否会实行改革打上了问号。

尽管对十八大做了系列报道,但是对于《纽约时报》记者们来说,很多事情仍是一团迷雾。如何把这些扬2012年剥离出来的各个细节拼凑成一幅更清晰的图,他们至今仍然没有找到答案。

在人民大会堂采访的那几天,他们甚至还配备了望远镜。“我想看看有没有领导人睡着了。”杰安迪开玩笑道。

朝日君,晚安·哦呀苏咪

“朝日君”来了。

2012年5月27日,“连日本鬼子来了都没好意思说这块土地是天皇的”,这条微博让朝日新闻中文网官微迅速走红,再加上“鬼子可以转一下么”的自嘲,更是带来近七万的转发量,并一下增加了三万多粉丝。

此前一个月,日本朝日新闻社开设中文版新闻网站“朝日新闻中文网”,并将编辑部设在东京。其中,微博团队由主编野岛刚带领,共有三名日本人、两名中国人。野岛刚中文流利,性格随和,“不严肃,在日本人中比较少见”,经常跟员工开玩笑,编辑们称其为“刚哥”。

中国网民亲切地称他们为“朝日君”。《一个》副主编 @青年小饭 称自己是朝日君的“铁粉”。

卖萌不可耻

他们爱调侃。日本演员矢野浩二来中国参演电视剧《盛宴》,扮演一名地下党员,发了一张依偎在女八路怀里的照片。他们“怒斥”矢野,“部分鬼子干部,经受不住糖衣炮弹的吸引,辜负了组织的信任与培养”;他们还“爆料”自己的主编“刚哥”,说他是个怕老婆的主儿。

他们聪明,会“入乡随俗”。2012年5月19日,时任中共中央军事委员会副主席郭伯雄临时取消原定于5月24日访问日本的行程。当天,朝日新闻中文网发布该消息时被审核,之后修改了关键词,称“中国的那个谁临时取消了原定于24日访问日本的行程”。

他们“纠结”于日本频繁换首相,称“我们又双叒叕换首相了”。截至发稿前,该条微博在新浪的转发量已达33614次。

他们还与微博上人气颇高的日本女星苍井空互动。苍井空在微博发了张来华吃西瓜的照片,并感叹“很便宜,我来中国绝对买西瓜”。有人回“这下知道日本人进村为何喜欢抢西瓜了”,朝日君则回复称“最喜欢的不是抓老母鸡么?”

但在之前,朝日君的风格并不是这样。

2011年3月11日,日本大地震后,朝日新闻决定利用微博向中国民众传递信息。那时,他们还叫“新鲜日本官方微博”。尽管粉丝数目有所增加,大部分微博的转发与评论量却都是个位数。

对于中国读者想要阅读什么样的新闻,朝日新闻并没有充分的数据进行衡量。同时,鉴于中国人的价值观、兴趣爱好与日本人有所不同,如何竭力抓住读者的需要,成了朝日新闻中文网尤为重要的事。

2012年,随着更多国际媒体的中文网进入了中国,如纽约时报中文网、IBTimes中文网等,朝日新闻中文网也在当年的4月正式上线。“新鲜日本官方微博”易名为“朝日新闻社官方微博”,继续进行常规新闻发布。但风格还是比较“呆板”,应者依旧寥寥。期间除了关于日本美少女组合NMB48有801条的转发量外,其他常规微博的平均转发量不足5次。

为了使朝日微博“更加生动、人性”,“同时吸引人气”,一名毕业于早稻田大学的编辑开始指导整个微博团队编辑微博。2012年5月15日,朝日新闻中文网发了第一条新闻以外的微博:“咪那桑,哦哈哟!大家早上好!东京正在下雨,但空气质量还不错,你们那儿如何?”这条微博得到逾30条 的评论,较之前得到的反馈有大幅度上升。

此后,朝日君的卖萌便一发不可收。有粉丝建议其微博头像应该采用跟其报头一致的欧阳询手迹,他们回复称,“不好意思这位先生,我们走时尚路线的。”

除了“时尚”,他们还乐于社交,广发交友帖。从南方报业集团旗下诸报刊杂志到《环球时报》,一一被他们@。他们还会引用菲茨杰拉德的名言“检验一个人是否有第一流智力,就看他能否同时持有两种相反观点而仍能保留住行动能力”,请《环球时报》总编胡锡进“指教”。

风格的转变使得微博的关注者以“超出预想的速度快速增加”。目前,其在新浪和腾讯两个微博的粉丝总量已经超过了100万。

晚安·哦呀苏咪

每晚,朝日君以一条“晚安·哦呀苏咪”的帖子总结当日微博世界里的热点。“哦呀苏咪”在日语里为“晚安”之意。每一条晚安帖都是手书的时政谜语,既传神又象形,谜底深邃且幽默。

2012年12月24日凌晨,他们向中国网友道晚安,写了“北、南”二字。其中,“北”字的中间加了八竖,“南”字部首“十”换成了“中”。网友纷纷表示没看懂。@参考消息 解读为“北方暖气片,南方电阻丝”,而朝日君的本意则是“北方开暖气,南方开空调。”

这一天,中国普遍降温,北方下降8-18°C,而南方则是大范围阴雨天气。尽管北方气温更低,但没有暖气的南方更加湿冷难熬。

晚安帖的发布始于2012年5月底,由负责指导团队发微博的编辑创作。他自幼学习书法,上学时课本上基本写满了字。而平时,只要手头有纸和笔,他都会不自觉地写起来。最初的晚安帖为轻松幽默的中日双语的日本谚语,如“娶了懒媳妇,穷了一辈子”,基本以展示硬笔书法为主。后来,帖子才渐渐发展为与时事结合并且加上汉语拼音的风格。

除了发晚安帖,他还负责一些比较自由的评论转发。前面提到的“鬼子可以转一下么”、“我们又双叒叕换首相了”等微博,以及调侃矢野浩二和苍井空等,都出自他的手笔。

评论转发既要轻松幽默又不能显得轻浮,分寸比较难掌握。有时卖萌过了头,主编野岛刚也会提醒这是朝日新闻的官方微博,“要有足够的紧张感”。偶尔,野岛主编也会亲自回复网友的评论。

晚安帖的素材一般来自中国微博世界里当天最热的新闻事件,选题“更愿意选择比较硬的社会或政治新闻。”

2012年12月7日,新任中共中央总书记习近平首次赴外地考察,首站选择了深圳。当晚,朝日君的晚安帖为“习近平”。其中,整个“习”字和“近”字部首部分的“点”被加粗,构成了一个“小”字,与后面同被加粗的“平”相应。

12月8日的晚安帖再次夸习近平,是个巧妙的双关:“習敬平”。

12月9日,晚安帖第三次提到习近平:平易见人。习近平在南巡过程中未封路,也没有警卫层层包围,有网友称其车队夹杂社会车辆并上传照片至微博。网友对领导人的举动纷纷表示赞赏。

朝日君将汉字的拆分与重组玩得游刃有余。去年国庆黄金周期间,央视进行了“你幸福吗?”系列调查,街头采访忍俊不禁的一些回复在网络热传。这么好玩的问答,朝日君当然不会错过。2012年10月4日的晚安帖为缺了各个部件的“幸福”。没土、没¥、没田,只剩一件衣服和一张嘴。你,幸福吗?

去年10月,河南平坟运动被媒体披露后引发了极大争议。朝日君的晚安帖为“祖坟”二字。但是,两个汉字的头都没了,似有一部推土机开过,“于无声处听惊雷”,无论象形还是字义,都恰到好处地吻合了“平坟”。

面对如此卖萌,网友惊呼其汉语功底的同时,也会调侃下他们,称“太君,你滴良心大大滴坏了。”

除了拆分重组汉字和双关,“象形”是他们的另一个玩法。2012年11月25日,中国首艘航母“辽宁舰”成功起降歼-15舰载机,下达起飞指令的动作“航母style”掀起网络模仿热。晚安帖也来凑热闹:“走你”。汉字姿态跟“航母style”完全吻合。“走你”源于北京话,大意为“走一个”。该帖有近7000的转发量。

《新周刊》执行总编 @封新城 如此惊叹他们的创意:“会玩微博,更会玩汉字。关于汉字,我们应该在他们面前汗颜吧?”网友“和菜头”赞其“不愧是萌国呀,朝日君。”

不过,晚安帖的选材也“不排斥比较软的娱乐或其他新闻”,也偶见轻松的调皮,如将李安导演的大热电影《少年派的奇幻漂流》(Life of Pie)改为“life is pì”;在2012年12月21日“世界末日”那天给玛雅人差评,称其信用为0;“元芳体”在微博传得火热的时候,他们“热烈庆祝元芳咨询公司挂牌成立”。

对于中日关系的紧张,晚安帖表现的则是幽默的自嘲。2012年8月19日,周日,中国部分城市进行了保钓游行并高喊“抵制日货”的口号。当晚朝日君的晚安帖是“星期日”三个字,三个汉字中涉及“日”的部分都被打上叉。

那些“或被削弱的声音”

有时,灵感也会乍现。2012年9月28日,晚安帖编辑跟朋友吃完晚饭正在回家的地铁上。同日,中共中央决定开除薄熙来党籍、公职。而在之前的8月,薄妻薄谷开来已因故意杀人罪在合肥被判处死缓。在晃荡的车厢里,他突然来了灵感,拿出纸笔,中途下了车,在站台写下了当日的晚安帖:子瓜。网友惊呼其“对中国研究比大多数中国人还明白”。

除了书法,画画也不在话下。去年11月1日的晚安帖是一幅画,上方是一戴红袖章的小人,中间写有“Beijing 2012”,最下方附有七个奥运环。为“保卫十八大胜利召开”,北京街头出现了很多戴红袖章的“志愿者”。巧合的是,11月15日,新选出的中央政治局常委与记者见面,竟然也是七名,神奇地呼应了晚安帖的七环。

对于被中国官方媒体忽略的新闻,他们也毫不怠慢。2012年12月14日,河南省光山县陈棚村完全小学22名学生被一男子持刀砍伤,同一天,美国康涅狄格小学发生校园枪击案,造成包括20名儿童在内的28人死亡。《新闻联播》就美校园枪击案发了头条,对光山被砍伤的儿童却选择失声。当日晚安帖下面为“光”,上面是个倒置的“山”,“光山”二字合二为一又巧妙地组成一个“腚”的形状。网友解读为“光山想捂屁股没捂住。”

这并非朝日新闻第一次关注中国儿童。2012年11月16日,贵州毕节五名留守儿童在垃圾箱生火取暖导致一氧化碳中毒死亡,11月18日的晚安帖内容为“垃圾箱”三个字,其中“圾”的“人”部分用红色标出:小小的人蜷缩在那里,伴随的是血一般的红色。

朝日君几乎见证了2012年中国的每起天灾人祸,晚安帖让网民听到了那些“或被削弱的声音。”平安夜,江西贵溪幼儿园班车侧翻坠入水塘,11名4-6岁儿童的鲜活生命就此陨落。次日的晚安帖为11名罹难儿童送上了哀悼:列出每名儿童的年龄,每个年龄上方附有一个天使头上的光环。

尽管部分晚安帖遭删除,但是整体而言,这些帖子还是注重尺度的把握,“一般仅为描述客观事实,避免加入立场和态度。”对于删帖,主编野岛刚说, “在这方面我们尊重微博运营商的判断。”

暂时没有数据

闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢敃鈧壕鍦磽娴h偂鎴濃枍閻樺厖绻嗛柕鍫濆€告禍鎯ь渻閵堝骸浜濈紒璇茬墦閵嗕礁鈻庨幘鏉戔偓閿嬨亜閹哄棗浜惧銈呴缁绘ê顫忓ú顏勭閹兼番鍨婚崣鍕⒑閸涘﹥绀冮拑杈╃磼閸屾稑绗掗柍钘夘樀婵偓闁挎稑瀚铏節閻㈤潧浠﹂柛銊ョ埣閹柉顦归柟顕嗙節椤㈡盯鎮欑€电ǹ骞嶆俊銈囧Х閸嬫盯鎮樺┑瀣€舵い蹇撶墛閻撴瑧鈧懓瀚晶妤呭吹閸モ斁鍋撳▓鍨灍闁瑰憡濞婇獮鍐閵堝懎绐涙繝鐢靛Т閸熸澘危閺囥垺鈷掑ù锝堟閸氱懓鈹戦鐐毈鐎规洘绻堝鎾偐閻㈡妲稿┑鐘垫暩婵潙煤閵忋倕鐒垫い鎺嗗亾闁稿﹤娼″畷娲焺閸愵煈鍤ら梺鍛婎殘閸嬬偟鎷归敓鐘崇厓鐟滄粓宕滈妸褏绀婇柛鈩冡缚椤╁弶绻濇繝鍌滃缂佲偓閸屾埃鏀介柣妯诲絻椤忣偆鐥崜褍甯堕棁澶愭煥濠靛棭妲规繛鎳峰啠鏀介梽鍥р枍閿濆洦顫曢柟鐑橆殔閻淇婇姘儓缂佷緡鍣i幃妤冩喆閸曨剛锛橀梺鍛婃煥閻線鎮橀幒妤佲拺闁稿繗鍋愰妶鎾煛閸涱喚鐭掓鐐叉閺佹劙宕ㄩ崒娑欘棃闁诡喒鏅犲Λ鍐ㄢ槈濡ゅ啯宕熼梻鍌欐祰椤曆呮崲閹寸姵宕查柛顐犲劤瀹撲礁顭块懜闈涘闁哄懏鎮傞弻锝呂熼崫鍕瘣闂佸憡鎼╅崣鍐潖閾忕懓瀵查柡鍥╁仜閳峰鈹戦悙鎻掔骇缂佽瀚崚鎺楀醇閳垛晛浜鹃柨婵嗛閺嬬喖鏌涚€e墎绉柡灞剧洴婵$兘骞嬪┑鍥ф闂佹剚浜為弫璇差潖閾忓湱纾兼俊顖氱毞濡劑姊虹粙鎸庢崳闁轰浇顕ч锝夘敃閵忊晛鎮戦梺鍛婁緱閸ㄥ崬鈻撻弴銏♀拺闁告稑锕ゆ慨鍫ユ煕鎼粹€虫毐闁崇粯鎹囧濠氬Ψ閿旇瀚奸梻浣告啞缁嬫垿鏁冮妷褏鐭嗛柍褜鍓熷娲濞戞瑥顦╃€光偓閿濆牊纭堕柛鎺撳浮椤㈡﹢濮€閻樼绱叉繝鐢靛█濞佳呪偓姘间簻鏁堟俊銈呮噺閳锋垿鏌i悢绋款棆濞寸姰鍨介幃妤€顫濋悡搴㈢亾婵犮垼顫夊ú鐔煎极閹剧粯鏅搁柨鐕傛嫹闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸撲礁鍨濇い鏍仜缁€澶嬩繆閵堝懏鍣圭紒鐘靛█閺岀喖骞戦幇闈涙闂佸憡淇洪~澶愬Φ閸曨垰绫嶉柛銉仢閹捐秮鐟扳攦閸喒鍋撻弽顐e床婵炴垯鍨圭粻锝夋煟韫囨梹銇熷ù婊勭矒椤㈡岸鏁愭径濠勵唴闂佸吋浜介崕杈ㄧ椤栫偞鈷戦柟鑲╁仜閸斻倝鏌涜箛鏂嗩亪鈥栨繝鍥舵晪闁逞屽墴瀵鈽夊▎鎰妳濡炪倖鐗楃粙鎴︻敂閿燂拷