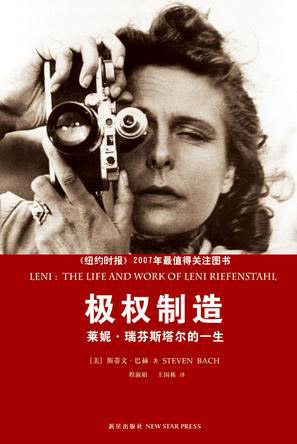

极权制造:莱妮瑞芬斯塔尔的一生

http://www.sina.com.cn 2010年09月06日 16:07 21世纪经济报道

这个女人生命力的顽强程度令人吃惊,似乎任何对她的诋毁和打击都无法摧毁他旺盛的精力和继续寻找发现美的欲望,八九十岁的高龄,仍让挡不住她远去非洲,下海潜水的爱好。

1987年8月,莱妮-瑞芬斯塔尔的《回忆录》首先在德国出版,以庆祝她的八十五岁生日。作为第三帝国为数不多的女性见证者和亲历者,从上个世纪五十年代开始,莱妮就无数次面对出版商的诱惑请求为她撰写传记,但考虑到战争结束不久,人们对纳粹德国的恐怖记忆仍未消散,她不可能把自己打扮为一个对政治懵懂无知的艺术家,只是由于受到了希特勒个人魅力的吸引才成为了纳粹德国受害者的无辜形象。

之所以选择在八十五岁生日之际出版自己的《回忆录》还可以窥见这个女人对自我人生的深切自信,她总想掌控自己的命运,任何对她的非议无论真假都要反戈一击,尽量让自己的人生变得圆满。但是那些读过《回忆录》的人总有这样的印象,那些没说出的话比那些说出的话更为重要。所以我们一点也不稀奇她用这样的一句话作为开头:“关于我,别人已经写了那么多的事情,都是大量无耻的谎言和捏造。”

谎言制造者

确实有大量无耻的谎言和捏造,但这个谎言制造者不是别人,正是莱妮-瑞芬斯塔尔,纳粹德国时期最为知名的制片人、导演和艺术家,以《意志的胜利》和《奥林匹亚》等电影作品为希特勒所激赏,一跃成为纳粹德国时期最为有名的艺术家。莱妮的前半生可谓风光无限,得到当时世界上最有权势之人的垂青,她所有的电影梦想仿佛都能在瞬间实现;她的后半生毁誉参半,不得不为前半生的污点尽力辩驳,把自己打扮成一个无辜少女,不合时宜地受到了权势的引诱,堕入了罪恶的深渊。

她总有这种与生俱来的自信,仿佛世人都在她的掌控之中,她的无心之错会得到他人的原谅,她同样是一位法西斯主义的受害者和幸存者——可惜那些遭到大屠杀的犹太人不会认同这一划分受害者和幸存者的标准。在最新版的一本传记《极权制造:莱妮-瑞芬斯塔尔的一生》中,作者斯蒂文-巴赫采用了一种极为公平和巧妙的传记书写策略,与莱妮自己的《回忆录》恰好相反,巴赫尽量展现莱妮的生活,而不是对她的一生进行评价。事实上,由于莱妮在她后来的采访和书写中虚构和捏造了很多事实,我们已经无法分辨出真伪,巴赫只能在传记中尽量展现出同一事件的不同版本,让读者自行判断。

这种传主虚构和美化自我人生的做法无可非议,任何人在面对错误的时候首先想到的都是辩解,而不是认错,更何况对这样一位终其一生都是以强势和伟大命名的女性,她容不下自己的人生存在任何瑕疵,留给别人攻击和嘲笑的借口,一旦她具备了某种话语的主动权,她便会不遗余力的修补以往的人生。

莱妮的奋斗

1902年,莱妮出生在德国柏林的一个贫困家庭。天生丽质是她唯一的资本和希望,她的自信、固执、任性、倔强和野心从小就袒露无疑,她甚至能一次次说动暴躁和保守的父亲顶着家庭破产的压力送她去学习舞蹈和演戏。而且她天生具备一种掌控别人的天赋,十几岁的时候被人追求示爱,巴赫在书中提到一个细节,她倾向于鼓励那些有社会或艺术家境的追求者,而当她确信对方对自己会热情投入的时候,又会以一种“炫耀的漠然”把他们抛到一边。

我们会发现这个场景在她以后的人生中无数次重复出现,更为奇特的是,那些被她抛弃的男人反而对她无所怨言,无论何时只要再次需要他们的时候,就会再次臣服在她的魅力之下。用莱妮自己的话说:“只要他活着,就不会忘记我。”她就有这种自信。莱妮说她第一次见到希特勒是1932年2月27日在体育场亲眼目睹了这位演说家的风采,几十年后还是念念不忘:“那种感觉如同感受闪电,我眼前一亮,如果神谕出现,永生难忘。大地在我眼前无尽地延伸,地球从中间砰然裂开,喷射出一条巨大的水柱,直冲云霄,地球因而为之颤抖。当时的我似乎瘫痪了。”

可以想象一下,莱妮写下这些文字已经过了大半生的时间,而且纳粹德国早已烟消云散,但是在她记忆中的这些感受仍然如此清晰可见,哪怕其中有很多夸大的成分,她也毫不掩饰对这位臭名昭著的人物的赞美,可想而知希特勒的魅力所在。而且这段话中的关于性的隐喻性质过于明显,难怪后来者用弗洛伊德的精神分析来解释希特勒和法西斯主义的美学特质,苏珊-桑塔格甚至把施虐/受虐和法西斯主义联系了起来,她认为法西斯主义就是一出戏,参加施虐/受虐即意味着参加一出性戏演出,施虐/受虐性欲狂老手是演员,也是服装和编舞行家,他们演这出戏,因为普通人是禁止的,所以戏便显得格外叫人兴奋。

法西斯主义美学

如果法西斯主义是一出戏,那么这部戏的唯一的女主角就是莱妮,她的表演最为到位的部分就是为纳粹德国拍摄了四部非虚构影片:第一部是《信仰的胜利》(1933),该片庆祝希特勒夺去权力后的第一次纳粹党集会,在当年的英国媒体上有评论说,“这部电影是凯撒精神的长篇颂歌,在里面,希特勒先生扮演凯撒而那些军队就是罗马帝国的那些奴隶。”

从此莱妮不再是一位演员,而是一位帝国的制片人,得到了元首的垂青。第二部影片是《意志的胜利》(1935),该片是关于1934年纽伦堡军队集结仪式的纪录片,影片在意识形态方面取得的成功是无法准确衡量的,而且对莱妮而言也具有一种非同寻常的意义,“即莱妮在仅仅32岁时就创造了一种新的类型的英雄主义电影。她凭借艺术和技艺将力量和诗意如此令人信服的柔和在一起,唤醒了人们对与之相似但历史久远的艺术作品的记忆”。第三部影片《自由之日》,虽然只有短短的二十几分钟,但却是为了纪念希特勒将德国和德国军队从《凡尔赛合约》的禁令中解放出来拍摄的影片。

第四部就是《奥林匹亚》(1938),元首钦点莱妮拍摄的一部1936年奥林匹克运动会的纪录片,该片最终定于1938年4月20日在希特勒49岁生日当天举行了声势浩大的首映典礼,从此莱妮已经成为了纳粹德国最为著名的女性,名扬天下。

我们一般谈及莱妮的代表作经常提及的是《意志的胜利》和《奥林匹亚》,这两部影片成为了经典,但是却是那种我们分析法西斯主义美学的经典影片。苏珊-桑塔格在1974年发表了《迷人的法西斯主义》成为了分析莱妮最为著名的文章,在文中桑塔格重点指出了莱妮在战后发表的一系列摄影作品其实是她战前拍摄的影片的一种延续,对高贵的野蛮人的痴迷,对强壮体魄的颂扬,对裸体和肌肉美的展示,都预示了法西斯美学的延续:“更笼统地说,法西斯主义美学产生于对控制、屈服的行为、非凡努力以及忍受痛苦的着迷(并为之辩护);它们赞同两种看似相反的状态,即自大狂和屈服。征服欲被征服的关系以典型的盛大庆典的形式表现出来:群众的大量聚集;将人变成物;物的倍增或复制;人群/物群集中在一个具有至高无上权力的、具有无限个人,魅力的领袖人物或力量周围。法西斯主义的戏剧表演集中在强权与其傀儡之间的狂欢交易,它们身穿统一制服,人数呈现出不断膨胀的势头。

其编舞术不断的变幻与定格的、静止的、雄性的造型 来回切换。法西斯主义艺术歌颂服从,赞扬盲目,美化死亡。”桑塔格关于法西斯主义美学的分析对莱妮的打击是巨大的,在战后,莱妮无数次用谎言小心翼翼建构起来的无辜弱女子形象在桑塔格的笔下分崩离析,甚至她在战后拍摄的摄影作品也成为了纳粹美学的延续,她是一位纳粹美学的自觉弘扬者。

我们无法否认历史的评价,但是如果仅从这个角度衡量莱妮的一生显得颇为不公正。撇开那些政治性的诱因和历史性的迷雾,莱妮仍然是一个伟大的女性,我们甚至能从她对电影的那种执迷不悟的狂热中窥探到她和希特勒有种奇特的亲缘关系。他们本质上如此接近,征服的欲望,改变历史的自信,创造新物种的野心,不择手段的残忍,偏见的迷信,这些糅合在一起才造就了历史上最为暴虐的君主和影像中最为暴虐的女王,从这点看他们之间的相互吸引一点也不稀奇。

而且,相对纳粹德国的短命消散,这个女人生命力的顽强程度令人吃惊,似乎任何对她的诋毁和打击都无法摧毁他旺盛的精力和继续寻找发现美的欲望,八九十岁的高龄,仍让挡不住她远去非洲,下海潜水的爱好。这个强势而伟大的女人,一生充满了谎言的真实,充满了对权势的迷恋,对影像的痴迷,对爱情的放荡,对原始生命的颂扬,对美到极致的追求。她的奋斗的一生无疑充满了各种悖谬和矛盾之处,但是随处可见的魅力也无可阻挡。