电影《致青春》同样延伸出了李樯对于生活的理解,以众生相的方式呈现了这个时代的心灵图景。

电影《致青春》同样延伸出了李樯对于生活的理解

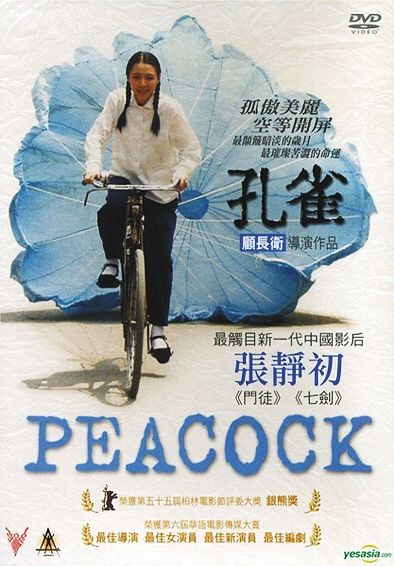

电影《致青春》同样延伸出了李樯对于生活的理解 《孔雀》

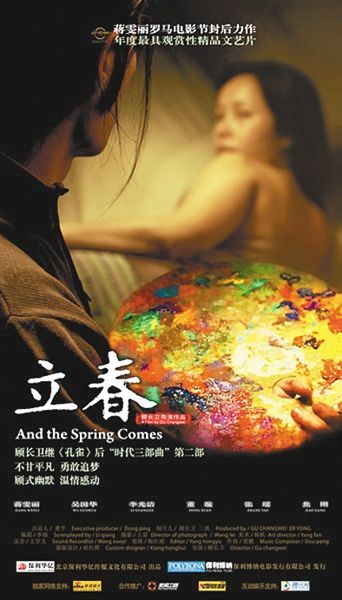

《孔雀》 《立春》

《立春》 电影《致青春》编剧李樯。 拍摄者:闫璐 袁涛 受访者供图

电影《致青春》编剧李樯。 拍摄者:闫璐 袁涛 受访者供图 《致我们终将逝去的青春》

《致我们终将逝去的青春》《致我们终将逝去的青春》

作者:李樯

版本:北京联合出版公司

2013年5月

定价:28.00元

【人物小传】

李樯:生于1968年,著名编剧,从《孔雀》、《姨妈的后现代生活》到《立春》,李樯编剧的三部电影的女主角都获得了不同奖项的肯定。2013年,赵薇导演处女作《致我们终将逝去的青春》亦是由他担任编剧。

写作《孔雀》之前,李樯有七年时间一事无成。以至于很多年后,他总结,好像只有和生活形成一种相互观望的关系后,才能去写作。最开始,为了逃离故乡河南安阳,他选择当兵并考上中央戏剧学院学写作。之后,他分到北京战友话剧团做编剧,并于两年后,转业回到安阳文化局。因为觉得部队和文化局公共题材的写作,与自己写作与内心有关故事的愿望相脱节,他选择了离开,并在回到安阳半年后,重新辞职,回到北京。

当时,因为世俗意义上各种表征的缺失,他成为一个不合时宜的人。1999年,他彻底绝望,重回到老家安阳。回安阳时,坐的是临时加车,开得极慢,车上几乎都是非常贫穷的人,看着他们,李樯突然觉得自己跟他们没有什么区别,都是被生活湮没的人。

回安阳,真正的山穷水尽,他决定写一个完整的东西,算是给自己多年的折腾一个交代。三个月后,他完成了初稿,这就是后来的《孔雀》。片子里,知道自己不能成为伞兵的姐姐,疯癫地,用自行车拖着降落伞,从闹市中,招摇而过。

后来,他的这部处女作《孔雀》获得了柏林银熊奖,并和顾长卫二次携手。之后,许鞍华、吴宇森等人纷纷来约,包括姜文、李安等也与他接触,讨论合作的可能。

致青春》上映后,褒贬不一的评价,让李樯思忖很多,相比《孔雀》《立春》等表现“本质性”层面的作品,这次,他选择改编的《致青春》更多是着眼于“广泛性”。他觉得,这部由畅销青春小说改编的电影,同样延伸出了他对于生活的理解,以众生相的方式呈现了这个时代的心灵图景。

近日,《致青春》上映的同时,他的作品集也首次公开出版,其中《孔雀》《立春》和《致青春》率先推出,之后将陆续推出《姨妈的后现代生活》《黄金时代》《放浪记》等作品。

【风格】

呈现心灵和情感的焦灼

一个人总是与周围人的人生互相折射、渗透,而一个人的命运总是跟很多人的命运组合在一起,没有独角戏——这是李樯的生活哲学,他的作品总能呈现人的心灵和情感的焦灼,着眼于日常生活,却水气弥漫,有浓郁的文艺气息。有人评论,说他的作品让中国电影多了一个柔软而茂密的人性的城池,是充满生活流的文艺支脉,这种气息可以追溯到张爱玲、沈从文、汪曾祺等等。

李樯的作品,经常涉及一个人曾以为是、希望是和最终是的状态。他的审美是全景式的,他把赞美送给他们的挣扎,也同时送给他们在被卑微生活钳制后,平静而坚韧的脸。这种坚韧地承受下滑的命运对他来说,是庄严、肃穆的,是值得讴歌的。他认为一个人感叹地说出“哦,我就是一个平庸的人,我平庸地活着”,同样是一种大自省、是勇气。

【李樯电影作品】

无论《孔雀》的姐姐、弟弟,还是《立春》里的王彩玲,他们都经历挣扎,最终淹没在平凡生活中。他们像罩在玻璃罩里的小昆虫,明知无济于事,还一直振着羽翅,在有限生命中做无限挣扎。

【对话】

谈《致青春》 不只是一曲恋歌

新京报:《致青春》从小说改编成剧本,你的着力点在哪里,你是怎么理解青春时期的爱的?

李樯:小说是赵薇拿来找我的,在此之前我没有看过这小说。当下写大学生活的电影很少,是中国电影的空白点。“80后”的这代人的青春还没有在银幕上被书写过。其二是里边郑微和陈孝正的感情挺打动我的。改编时,赵薇说希望有我以往作品里的“众生相”,不想只是男女间的一曲恋歌,所以我的着力点基本是来写一群人的风貌,在原来感情主线之外,我们创作了很多其他边缘的人物,通过这个主线扩展出一个大的年轻人的画卷。所谓青春时期的爱,我的理解是,这意味着,其中的人,大都是情绪性选手,缺乏控制情感的力量,显得脆弱,但又有一种特别的诚实在里边。

新京报:电影中呈现出爱情的不同形态,郑微和陈孝正真正发生爱情,却一度要选择和林静结婚;阮莞是一个唯美化的人物,最后却意外死亡,遭遇挺荒诞的,这些形态中,哪种是你个人偏爱的?

李樯:我喜欢一切的爱情形态,它们没有最好的,但都特别有趣。郑微这条线,有很多层次,林静一直是她的一个情欲偶像,她并没有和这个偶像之间有实质性的烟火气的爱情。在林静突然消失后,这个偶像就变成幻影,和陈孝正之间的爱,是在她设想之外,当陈孝正背弃他们的爱,她被深深伤害,所以当她再次遇到林静,是有一种幽怨在的。在林静身上,她感受到一种她无法抗拒和控制的命运转折,有她一种夙愿未了的东西,有着补偿,甚至“报复”(曾经失去的,要重新占有、拥有)的意味,这是她对精神上初恋的一种凭吊。人生突然显现的某种孤立、孤单、无力都会让她选择以爱的方式去解脱,所以她会一度选择林静作为结婚对象。

阮莞的处境并不荒诞。一份青梅竹马的感情,中间有过爱的考验,而她选择了宽容和谅解,之后因为分居两地,物质层面以及家庭阻挠,让他们俩没有在一起。爱就是要被很多外在所侵蚀的,我想说的恰恰是,从看到美好,再看到弱点,当你慢慢接受他不是你想象中的样子,全部接纳的时候,对方却可能因为某种负担,无力对爱情负责而分开。让她意外死亡,是可以不用解答,她后来随便找人结婚未来的生活会怎样,让她的生活戛然而止,可以让一道巨大的困惑固化在那儿,给我们以反思。

谈创作 规矩中的自由

新京报:很多理想主义者成为你笔下的主角,但同时也会有一个现实主义者形象做参照,而后者会得到一个非常安妥的结局,像《孔雀》中的哥哥,《致青春》中的黎维娟,这是否有你的态度在里边?

李樯:我认为理想主义者和现实主义者并没有泾渭分明的界限,每个人都天生混搭着许多个自我,都有多重人格,随着境遇不同,我们会变幻不同的自己,有时偏理想,有时偏现实,充满阴阳两面的变幻,我不过是用艺术的表现手法去把这些个自我分别独立出来,形成很多个人物,他们分别像某个阶段的你。你提到的这几个人,都是在过一种非常实用、实际的人生,他们最后都梦想成真,从这个角度,他们也有理想主义的一面,我把他们放置进来,其实是一种反讽的需要。

新京报:《立春》中的王彩玲为了理想,和生活较劲,你怎么看这样一种理想主义式的选择?

李樯:她对艺术追求狂热,把它当做超越日常生活的燃料。如果谁有这样的愿望,我觉得,那就尽情执着燃烧吧,人生难得有这样纯粹的时光,执着之后,才能放下。爱艺术不等于非要成为艺术家,它更像是你心灵生活的方式。

新京报:那编剧这个职业让你着迷的部分是什么?

李樯:小说和戏剧是完全不同的,它们各有自由和限制。写小说,像自选动作,更多展示的是一个个体的能力,但它同样受限于人的眼界,想象力等等。戏剧则像是规矩中的自由,是一种规定动作。它对你的篇幅有限制,而且需要多个人的配合。你所写的东西,会经过很多道艺术家的混合加工,如果以投胎转世作比,从剧本到最终呈现银幕,它轮回了无数次。我对这种轮回充满兴致。其实,如果处理得好,可以承载小说中拥有的东西。如果说,小说像一条澎湃的河流,剧本则像一条有着无数支流的河流。也像芭蕾舞,尽管有很多规矩,要踮脚尖,却没有丧失里边的丰富性和想象力。

采写/新京报记者 于丽丽

新浪警示:任何收费预测彩票会员等广告皆为诈骗,请勿上当!点击进入详情