斯皮尔伯格的完美主义改编

http://www.sina.com.cn 2011年11月09日 09:37 三联生活周刊 微博

制片人凯瑟琳·肯尼迪女士认为,埃尔热与斯皮尔伯格之间的默契,是深至灵魂层面的,她甚至用“魂伴”来形容这两代艺术家之间的关联。

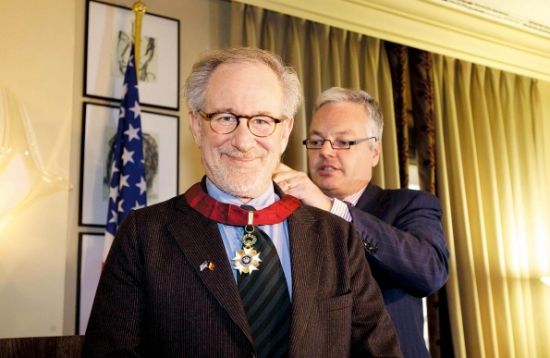

10月22日,在《丁丁历险记:独角兽号的秘密》首映前,比利时财政大臣迪迪埃·雷恩代尔在布鲁塞尔为斯皮尔伯格颁发皇冠勋章

10月22日,在《丁丁历险记:独角兽号的秘密》首映前,比利时财政大臣迪迪埃·雷恩代尔在布鲁塞尔为斯皮尔伯格颁发皇冠勋章《丁丁历险记:独角兽号的秘密》是丁丁生命第82年的华丽冒险。故事依旧从那艘藏着秘密的模型船讲起,丁丁和残暴恶棍萨卡林(丹尼尔·克雷格饰)同时被这个流传了几个世纪的秘密所吸引,萨卡林相信丁丁偷了跟红色拉克姆有关的无价宝藏,这使得丁丁卷进不小的麻烦,好在他忠实的伴侣白雪、坏脾气的航海家阿道克船长(安迪·瑟金斯饰)及笨手笨脚的侦探搭档杜帮与杜邦(赛门·佩吉和尼克·弗斯特饰)陪在他的身边,丁丁热切地找寻船舰独角兽号的沉没之所,也越发接近了庞大财富和古老的诅咒。

丁丁的故事流行了大半个世纪,早成了几代欧洲人的成长记忆,将其改编成电影,是许多欧洲电影导演的梦想,其中不乏如《恋恋山城》的导演克洛德·贝里、《钢琴师》的导演罗曼·波兰斯基,这样的欧陆电影大师。埃尔热本人并不看好丁丁的电影改编,甚至一度为此忧心忡忡,直到临终前几日才慎重地想要和电影导演见面,被他选上的人就是斯皮尔伯格。

当然斯蒂芬·斯皮尔伯格早就是丁丁的拥趸,自从有批评家将他的《夺宝奇兵》与丁丁的故事类比,他便开诚布公地表示自己对于丁丁的欣赏,甚至深情地说:“丁丁是热情的记者,不断追求细微的线索,会因各种机缘巧合就突然就展开令人叹为观止的全球历险。丁丁吸引人的原因在于他坚持不懈地追求真实,虽然这样经常使他步上危机四伏的路途,惹上重大麻烦,不过他总是能够找到方式解决。从第一次读到这系列的书,我就知道我和丁丁结下不解之缘,我们注定要有某种合作。”

如今,制片人凯瑟琳告诉本刊记者:“斯蒂文创造的印第安纳·琼斯和埃尔热创造的丁丁,除了都是冒险人物以外,还有着某种本质精神层面的相似,一方面是一丝不苟的严肃,另一面又有全不当真的戏谑,甚至嘲讽,而这两个冒险人物恒久有趣的根本原因,恰来自这种精神本质。”

《独角兽号的秘密》很早就被斯皮尔伯格选中作为第一部改编故事毫不奇怪。《独角兽号的秘密》本身是一个染着怀旧色调的孩童游戏,混杂着令人兴奋的追求,古怪的人物性格和狡黠的幽默,确实很像是《少年夺宝奇兵》的布鲁塞尔版本,况且这又是个安全的故事,排除了比如被批评得众所周知的殖民主义和种族主义倾向这一类可能引起的争议。

然而从埃尔热1983年对斯皮尔伯格的厚望算起,这场顺理成章的改编竟用了将近了30年。凯瑟琳对此向本刊记者解释:“我们是非常小心谨慎的,你知道几代欧洲人是伴着这个系列漫画成长,我们知道有多少人等着看这部电影,虽然我们也很兴奋终于能让那些丁丁的拥趸看到这部电影,听听他们的意见,但你知道,他们早从埃尔热那魅力无穷的图画中找到了属于自己的诠释,并且随着这些人的成长,这些诠释是被固定在他们头脑里的。因此使电影得到广泛认可是非常不容易的,最终,我们仍旧觉得,只能找到合理的方式把那些二维漫画变成三维世界,并且尽力捕捉到丁丁甚至白雪的人格化存在。”

电影人在面对观众的童年记忆时总是容易走入困境,显然斯皮尔伯格在处理“丁丁”时也恰止步于此。而斯皮尔伯格本人继续的还是完美主义的策略,他说:“要精准转化埃尔热在24本书中一以贯之的感情。”

首先,斯皮尔伯格找来了伴着丁丁漫画长大、甚至为了读懂法语版本不惜恶补语言的彼得·杰克逊搭档,两人的合作从坐下来讨论埃尔热的每幅漫画都画了些什么开始。

制片人凯瑟琳这样回忆这两个好莱坞顶尖导演的工作:“两个导演的目标一致且明确,他们都不想偏离埃尔热的原作,但埃尔热的漫画毕竟没有详尽的动作连贯,这就成了史蒂文和彼得的日常工作重点。作为导演,他们的原则是必须使观众看到连贯流畅的故事与动作,但他们非常小心一切添加要完全出自埃尔热的情感世界。两人常常假设,如果埃尔热正坐在他们中间,他是不是同意这样或那样连接起来两张漫画是必须且正确的。”

斯皮尔伯格的《丁丁历险记》采用“表演捕捉+CG动画”的方式拍摄,“表演捕捉”即为在演员表演时获取各种动作表情细节并运用于动画中。“丁丁”的表情和动作,捕捉自1986年出生的演员杰米·贝尔——他曾在2000年热门文艺片《比利·艾略特》中扮演一位痴迷于芭蕾舞的小男孩。而海盗头子“红色拉克姆”丰富的表情、动作则捕捉自《皇家赌场》中的007丹尼尔·克雷格。

之所以没有更便捷地采取真人演绎的方式,也是斯皮尔伯格希望“丁丁”能尽量保持原来漫画的独特形象。为此,在《丁丁历险记》开拍前,彼得·杰克逊曾让自己的威塔特效工作室制作了20分钟的试验片段,片段里的“丁丁”保持了原作的设计,细节逼真,头发丝、皮肤和衣服纤维都像真人一样。正是这段试验片段的惊人效果,让斯皮尔伯格下定了决心,“丁丁”终于实拍。

拍摄现场完全不似传统的摄影棚现场,动作捕捉过程借由称为“大型动作捕捉舞台”(Volume)的方式展开,也就是在干净空荡的白灰色舞台上,有多达100台摄影机架在天花板网格,能够360度全面捕捉并将数据输入3D空间。在大型动作捕捉舞台上,除了用金属线加框的道具和布景,所有演员都穿着反射性的触点衣,摄影机以每秒约60次的速率撷取,并转换为3D虚拟影片。

还有另外8台高画质录像摄影机用来捕捉随意的表演,之后作为动画师的参考依据,以确保演员在表演中传达的微笑、扮鬼脸、身体发抖等各种动作,以及如恐惧和友好等微妙情绪,都能够转变成数字创造的生动效果。

虚拟摄影机使用一种比电玩遥控器稍大的装置来操作,附有监视器,斯皮尔伯格能够在大型动作捕捉舞台上走动,在虚拟摄影机监视器画面中观看演员的化身的互动,同时创作他想要在电影中的镜头。演员们也是,能在片厂各处装设的监视器画面中观看自己的表演,使他们能立刻有所响应。

斯皮尔伯格把自己对原作的忠诚态度贯彻到每一部门,但埃尔热的风格却是最终的真理,资深视觉效果监督乔莱特利说:“埃尔热笔下的线条不尽然是完全写实,他并没有试图一定要画得非常精准又写实。我们想要维持那种有点夸张的特质,因此设计研究作业的很大部分是观察他的画风,然后从不同的观点想象,使我们得以诠释出一种电影语言,能以全3D动画领域建构出埃尔热笔下的世界。”

拍摄部分仅30多天就顺利完成,作为制片人的凯瑟琳说她喜出望外,她说自己难以想象若是站在风雨里实景拍摄的话,这样浩大的影片怎么可能在这么短时间内完成。但她说:“对于这部影片,拍摄完成只算是开了个头,后期合成才是真的挑战,因为斯皮尔伯格选择了逐帧细节修订的工作方式,那么在威塔工作室里的工作人员每完成电影里的一帧都要花上四五个小时,而电影的每一秒有24帧,整部电影的总体工作量是93分钟,这才是真正的漫漫征途。”

这3年里斯皮尔伯格被大家形容成漫画家一样的导演,凯瑟琳说:“他简直是画出了整部电影,因为他需要核实所有细节,他是摄影师,也是产品设计师,是做完了那些实景动作电影所需要的导演工作之后,再每一帧每一帧地去创作。其中的选择大大小小,从抽象的怀旧感如何呈现,到丁丁的桌子上摆着什么,墙上挂着什么,街上停着怎样的汽车,汽车是什么颜色的,甚至得考虑清楚前夜是不是下过一场雨而该对汽车本来的颜色进行调整。问题永无止境。我们就是花了3年讨论了这一切。”■