沈昌文:读书是为冒充知识分子

http://www.sina.com.cn 2012年05月23日 10:13 外滩画报 微博

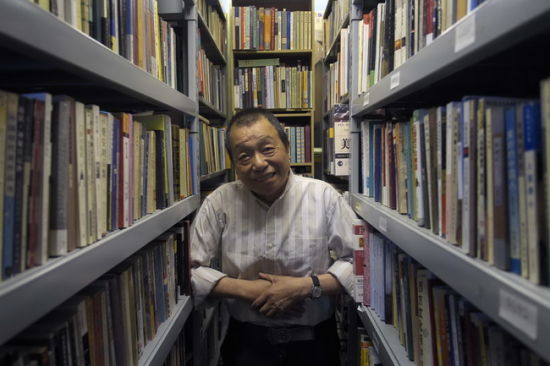

沈昌文的旧宅,如今专门被辟为书房。三间屋子的房门都已卸掉,用书砌出了厚厚的墙。这个81岁的老头儿躲在里面,整理档案,翻阅图书。

沈昌文:读书是为了冒充知识分子

沈昌文:读书是为了冒充知识分子文/吴琦 摄影/孙涛

旧的日光灯管还趴在天花板上,另一些被夹在书架上的台灯探头探脑,随时准备为某几本书打下追光。屋子里挂着好几个时钟,只有一个时间尚准,老实地走着,成为唯一的配乐,滴滴答答。一幅胡耀邦的题字挂在低处,上面写着“博览群书”。书房的主人缓缓开锁、进门,先磨咖啡豆,煮一壶咖啡,不放糖,不加奶,浓香四溢,与书相伴直到良宵。

这里是沈昌文的旧宅,如今专门被辟为书房。三间屋子的房门都已卸掉,用书砌出了厚厚的墙。这个81岁的老头儿躲在里面,整理档案,翻阅图书,“透过板缝看世界”,唯一“见不得人”的收藏就是那满满一柜子的性学读物和盗版港台书。

沈昌文做过三联书店的总经理,也当过《读书》杂志的主编,但他并没有藏书的爱好,“房子怎么也要值200多万,我的书也就值两三万,不合算。”他说读书不是他的兴趣,而是一种需要,“为了求生存,必须要读书”。

上世纪40年代,他在上海做伙计,因为生活困顿,只有初中学历,为了学一个谋生的本领,先后念过14个补习学校,摄影、化妆、会计、无线电等等,差点就去应征了中统,后来阴差阳错转到新闻采访系。凭着“野鸡大学”(夜校)的文凭,终于混进了文科的大门。一翻他的书柜,里面躺着一本台湾人写的《阅读救自己》,正是他的写照。

后来做出版,继续和书打交道,但他再三强调自己“功利”,“无非是要研究这本书能不能出版,有什么background,有什么值得注意的地方等等。尤其是我,知识不够,看了书以后比较了解情况。”当时他初涉上海滩出版业,因为学过俄语,看得懂《苏联大百科全书》,头天领导通知开会讨论某问题,他就先去查字典,等到领导引用斯大林讲过的一句话,他马上就知道是哪一年。他得意地说:“一到发言,本人的水平就非常高。”这段故事被他写进了自传里,“讲穿了,读书都是用来冒充知识分子。”

“我丝毫不想研究,我只想了解。因为我注意的面很宽,一缩小就会觉得狭隘。这就是知识分子的特点,做editor出身的人容易犯这个毛病,也是一种社会分工。求其广博,不求其专深。知道这个问题谁是专家,再找他去请教。”他平时看书就是翻书,“搞这一行的人来看,把一本书从头看到尾,那是傻瓜。”

沈昌文最宝贝的东西不是书,而是那些他亲自制作归类的档案,其中包括萧乾、卞之琳、白先勇(微博)、李敖等名人,也包括“唱红打黑”等社会事件。只要他看到有好文章,便会剪报或者打印,打印时还要统一格式,标题一律使用小五、黑体,然后放进文件夹,按照英文字母排序,藏在书架的里层。“我也知道分类毫无意义,但只要活着还是做。”

很多文化人都是他的老朋友,朋友间往来的私人信件也会被他归入档案。以前在三联工作的时候,他还有个“独裁”的规矩,作者寄来的原稿一律归他保管,不让单位收去,他说自己是“以权谋私”,不过,“在国营单位,贪污知识不是贪污,贪污钱才算贪污”。

以前读书是为他谋生续命,现在那些文字可以帮他延长记忆。有时候忘了事,就去查一查。

他生活在北京,心却在上海。他一掌勺便会多加酱油多加糖,家里人都吃不惯这样的上海口味。老伴要读《北京晚报》、《法制晚报》,他要看《新民晚报》、《文汇报》,还有“便宜的”《外滩画报》。最近常看的书也全是关于老上海,诸如《上海大亨》、《老上海奇闻》、《夜上海往事》、《上海街情话》这样的书摆满了他床边的柜子。

除了去上海,沈昌文基本不太外出,最常拿着北京市老年人优待证,随便找一辆松快的公交车,一直坐到郊区。他说自己在北京待了60年,没时间到处玩,现在要从头做起。此时他会戴着一个大耳机——反正耳背,听不见别人说什么——耳机里放的是邓丽君,唱的是老上海的流行曲,软绵绵,轻悠悠,又把他带回吴侬老家去。

(【新浪尚文-文化艺术】栏目欢迎相关机构合作邀请,详询010-82244530。)