没有人倾听的声音是可怖的——读《十四家》

http://www.sina.com.cn 2011年08月17日 14:19 杭州网

虽名为“中国农民生存报告”,但陈庆港新书《十四家》与宏大叙事的公共记忆和政治生活无关,作者把冷静的叙述置于这样一个框架下:在山西、甘肃、云南、贵州,在中国最穷的地方,由无数细屑的事件,无名的小人物,他们家长里短的苦痛,微不足道的挣扎,构成了整本书的内容。

《十四家》

《十四家》 《十四家》内页图

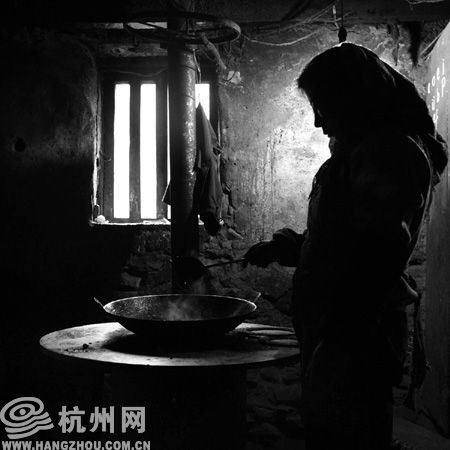

《十四家》内页图

如村上春树《1Q84》中两个平行的宇宙,《十四家》中的中国,与城市化进程中鲜花着锦、烈火烹油的中国俨然也构成了两个平行的世界,那是一个由洋芋汤、点苞谷、拉砖块、打窖、挖矿、止痛药片、欠账单、失学,逃荒、疾病以及各种各样的意外死亡构成的贫困的第一现场。

在贫困不动声色的侵蚀下,十四户家庭,十年生存,见不到几丝亮色,即使出门乞讨、打工迁徙也躲不过贫穷如死神之翼般摊开双翅地如影随行。那里的地平线象是没有尽头,虽然那里也叫中国,但中国近十年来的盛世光景——加入世贸、三峡大坝、举办奥运、神六上天、上海世博……对那片土地上的人来讲丝毫沾不上边,反倒象穷人家的阔亲戚,阔是专门来对比你的寒伧的,怜悯布施则一概全无。

这本书如一道光的罅隙,亮度刚够让我们看清还有一群同胞生活在鹑衣百结的生存窘境中,我们不禁要惊疑:马太效应的诅咒是要永世应验么?“凡有的,还要加给他叫他多余;没有的,连他所有的也要夺过来。”——强者恒强,赢家通吃,这是一个残酷的法则。

当上海世博会的主题在炫丽的LED广告中滚动:“城市,让生活更美好”时——它以一个饱满的肯定句,把中国的城市化进程推上了令人眩目的世界舞台,并让城市文明、城市科技的成就落在生活的支点上,这无疑是历史的进步,终于,以人为本了!

那么中国的农民呢?农村,让生活更……?这个句子有谁能接驳?

而事实上,《十四家》整一本书都在一种看似隐忍的态度下,将我们这个时代逼问到某个短兵相接的摊牌状态。

贫困并不是仅属于中国的灾难,从古至今,贫困也从未消失过。据联合国统计,全世界将近有20亿人——也就是1/3的世界人口处于贫困线以下,每天靠不足两美元过活,其中有10亿人处于极度贫困,每天的收入不足一美元。贫困是已经成为人类最大的人权危机,贫困让数以千万计的人无从获得基本的生存权。

可在属于中国的灾难里,处理灾难的手段有时比灾难本身更恐怖。众目睽睽下的“看见”,会象车头一样掀下轨道,迅速被沾血的土和谎言掩埋。

“历史是被人民书写的”,而人民是有偏见的,所以历史中难免到处都是扭曲和粉饰、压抑和简化。对于读着这样的历史长大的我们,真的事实有时会生硬得难以下咽,直到粉饰得太过份的真实被看不过眼的人一把撕开时,我们被宠坏了的胃口仍会对真实觉得难以下咽。

对照这几十年来,我们这块土地上发生的一切,很少客观和明白过。《十四家》中的真实让人触目惊心,“农民,播殖耕稼者。”但荒瘠的土地对人口的承载力是有限的,粮食是不够吃的,饥饿是普遍存在的,孩子们是很难上得起学的,十四户家庭只是随机抽取的样本。在中国西北部广袤的土地上,有无数的乡村,那些乡村所有的手的愿望就是在秋天能够捧稳一只盛着土豆和玉米的碗,面对这个最朴素的愿望,我们会不寒而栗;当一只乞讨的手伸向我们,我们的心情会被破坏,我们不知道下一次会轮到谁。

潘天寿先生说:画到花枝的结顶时要注意,须含有临风摇曳之态。结顶的梗子与其花叶的方向和角度,必须有顺逆的冲突和变化,梢头与梢头相遇,要若接若离才好。

如潘先生一样,我们在描摹美好之物时,都是肯有耐心,肯顾章法的。因为那实在是一件叫人心身愉快的事,值得荡漾其中。

而描摹苦难呢?

“妈妈王琴花去世的时候,王想来五岁,妈妈喝下的最后一碗药是他煎的。他用双手把药端给躺在炕上的妈妈时,看到妈妈的眼里有泪,他用勺子把药往妈妈的嘴里喂。那碗药没喂完,妈妈就死了。而王想来并不知道。那时父亲王五午正在地里收洋芋,死去的妈妈眼睛仍盯着王想来,他就继续往妈妈嘴里喂药,黑红色的药液顺着妈妈的嘴角一直流到了炕上。

“王想来的妈妈王琴花得的是肺病,一直没钱治疗,直到死。妈妈曾经带着王想来去过外婆家,外婆家在山下的暖水村。去外婆家下了这座山,还要再翻过一座山,那时麦子已经收好了,地里长着胡麻,山坡上的洋芋地里开着一片片洁白洁白的花……”

没有梧桐细雨点点滴滴的感伤。这样的手笔,看起来大气而无情,万物刍狗。

一把刀的刀锋是不容易跨过的,苦难不是那么轻易就能跨过的,感同身受,谈何容易。庆港为何要以一个苦行僧般的坚忍,耗费十年时间,只身关注中国最贫困的西部地区,和农民同吃同住,梳理剔抉,严谨记录下农民的生存状态?“十年磨一剑,霜刃未曾试。今日把示君,谁有不平事?”的英雄主义?

这绝对不是一本讨好读者的书。甚至它的书写方式都是一种巨大的折磨。苦难被具体繁复的细节描写拖长了,该死的过不去的时间让人艰于呼吸。真是“长的是磨难,短的是人生。”。

我奇怪过,为什么要用这么笨重的书写方式?以庆港在文字上的灵性,我毫不怀疑他每个字都可以处理得气韵流转步步生莲,只要他愿意。

几十万字,用最朴素最简单的方式,以惊人的耐心,一笔一笔勾勒出荒凉人生的轮廓、明暗、质感。在天色将亮未亮时,一群人,慢慢浮现在雾蔼中,一幕幕场景、动作、对话,黑白纪录片凝重的风格与节奏——这本书阅读感上的吃力,让人只够力气读一遍。

为什么要用这样的文字处理方式?

我们筑墙,同时筑出了墙里墙外。我们写书,事先早已圈定出人群中的读者。

一本为无声幽咽而呼号的书,听众在哪里?

记得在庆港写这本书时,我和他有过一次交谈。

就在电脑上,我翻了几页书稿,转过脸来,愣愣地看着他。

“怎么?”他微笑着问。

我口吃说:“你怎么,怎么象那儿的土地神,或者,是泥墙上挂着的年画、锄头、挂钟。”

沉默的眼睛见证一切。

让一切急于攻防的社会批判都退后,他只写事件的细节。冰镇石榴子一样的文字,一颗一颗,直接引发又冷又酸又涩的生理感受。他写一个媳妇给婆婆煎药,动作细致,如何打开药纸包,又顺着纸的折痕折回……写贫病交加的困境在媳妇心里泛起的辛酸,毫不煸情,只是淡淡一笔,写媳妇呆坐在厨屋里,隐约闻到了从婆婆房里传来了酸菜汤的味道。

有一段是未完成稿,文档中留了一个空,待补。庆港拿起一份云南某地某乡某村某人的民事起诉状递给我看,那是这一段的原始素材。我翻了翻,是为了一个厕所和通道改造后引起的村民宅基地纠纷。

作为同行,我不看这个也知道他当时采访得有多扎实。

“是啊”,他说,“很多事情,我编也编不出来。”

“可是,会有人看吗?”他反复问我,“这样的文字,能吸引你看下去吗?”

我记得当时回答:如果全文都是由这样残酷冷静的细节积聚起来的,这书最后会让人非常不好受,会沉郁难消。在这个娱乐至死的时代,你不写职场修炼不写浓情小说不写官场潜伏,你去写什么农民的十年悲欢离合,太不合时宜,简直是自挂东南枝啊。

庆港当时的反应既孩子气而气愤,又答非所问,他说:“难道我是为了这本书的销量吗?”——我理解他的意思是他在提问中关心的,并不是他个人在这本书中的版税多少,利益得失,他根本不关心这个!他所关心的,是他笔下那些农民的命运,究竟能不能通过广泛阅读、信息向外界的传递,最终得到帮助或改变?!

正因如此,陈庆港对中国贫困农民样本的抽取是如此具体而微,具体到每一个家庭,再拆取出每一个人物的一天,一年,一生,不惜笔墨,肌理寸寸分明。

拯救一个人,等于拯救全世界。似乎出于对同一种写作动机的解读,何伟在谈到自己的《寻路中国》中说,“重要的时光,都是私人的——人们离开家庭,或者找到一个新工作,或者找到受教育以及更好筹谋未来的方法,这样的时光。这是一个社会故事而不是政治故事,而这在未来会改变中国。”

在《十四家》中,他们不是抽象的“人民”,更是有血有肉,有名有姓的每一个“人”。默读书中这一个个名字时,你才会有真实的切肤之痛!

庆港在道德上,是有一种自苛的。这种道德上的锋利,有时让他很难接近,也似乎要注定孤独。

在漫天的大雨中,你总应该伸出手去,握住自己的一滴。人对于生活无话可说,可总还有最本能的需求,伸出手去。他却从不伸手。那种拒绝的姿态初看很酷,细想很冷。刚认识他不久时,我曾说出我对他的感受,残酷。他闭紧唇,盯着我,点点头。

我没有不安,但有好奇。我说,“可你对陌生的穷人都那么好。”

“假的。”他木无表情地说。

我的心第一次象鞭子抽打过一样抽搐起来。我不能再问,可我隐约明白他行经过怎样的地狱。那来自于人类良知对自己最深重的拷问。他是一个举鞭者,也是一个代笞者。

“看见,就能改变。”——这是庆港说过的一句斩钉截铁的话。

但从一个摄影师向一个写作者的身份转变中,在往写作的苦刑流放之路上孤身跋涉时,我想他已逐渐意识到了一点:摄影,仅仅是我看到了他们,他们看到了我,除此之外毫无改变。那种无能为力的焦灼,非常摧折人在有生之年里有限的耐性。

一张摄影作品,可能需要加上一个标题我们才能理解事件的全部含义,但当再多的照片再多的标题也无法穷尽苦难的深重曲折时,写作,就成为另一种更有力量,更直指人心的“请你看见”!它更为耐心,更为细致,更证据确凿,更沉重如一头大象,一步步踩向你的心里。

“你太不够朋友了,我的恶梦如果不告诉你,我告诉谁去?”——这是《等待戈多》中的一句话,我愿引来为庆港那不堪重负的灵魂分援或泄洪。而十四家这本书,原意也是如此,它的读者,也由此集结。

生命,实在是荒凉而孤独的,叫人思想起来,真是觉得一路的含辛茹苦,充满挫败。

睡觉前在翻《万物简史》,今天读到这一节。

“藻青菌逃跑并取得了成功。起初,它们所产生的额外的氧并没有积聚在大气里,而是与铁化合,成为氧化铁,沉入了原始的海底。有几百万年的时间,世界真的生锈了——这个现象由条形铁矿生动地记录了下来,今天却为世界提供了那么多的铁矿石。在几千万年时间里,发生的情况比这多不了多少。要是你回到那个太古代初期的世界,你发现不了很多迹象,说明地球上未来的生命是很有前途的。也许,你在这里和那里隐蔽的水塘里会遇上薄薄的一层有生命的浮渣,或者在海边的岩石上会看到一层绿色和褐色的东西,但除此之外生命依然毫无踪影。”

读到这一段时,眼中起雾了。不能想象最后那一幕真实出现在我眼前,那时我该如何?奔走呼号?没有人倾听的声音是可怖的!

生而为人,我们必须互相倾听与诉说,以此取得慰藉和支撑。所有忽视的,应被正视,所有亏待的,应被抚恤,所有凌虐的,要得到治疗,所有无声幽咽的哭泣,应被聆听;就象世界上最清凉的雨水,应该集合在沙漠上空,再轰然落下一样。

有一个设问与抑郁症的心理测试有关。

你觉得你的工作有价值吗?你觉得你费尽心血,能改变什么?

关于《十四家》的问世,悲观的人不免有此疑问。而人是经不起这样的反问的,肯尼亚的谚语说:哀怨只能说三遍,第四遍就变成了你的灵魂。我对这话的理解是,自我暗示比你想象的管用。

而一个还没对世界开始抑郁的人大概会乐观一点,他会说,重要的不在于如何解答,而在于如何提问,这当中已然暗示了解答。也就是说,你在看什么,你在关注什么,你手心就已经握紧了一把钥匙的雏形。

其实,《十四家》中并非含有多艰深的哲理或圣人般不可攀越的道德,它只是告诉读者一个现状,在中国的农民身上,公平和安全感的缺失已到了一个如何糟糕的程度,对公平和安全感的需要,也到了一个让有正常良知的人都无法“独善其身、视而不见”的程度。

道德,从来就不是什么艰深的东西,我假定它只是一种对安全感的交换。我们设定一种规则,我假定你遵守它,我也遵守它,我们活着,就是活在一种既定的规则中的,这让我们互相安心。人在面对似是而非的光景时,不论他暂时是多么有力和安全,他还是感到危机四伏和无助。当失去了生存的普世道德的参照标准,人就如漂浮在海面上失去了灯塔的孤舟。

“我一生渴望被人收藏好,妥善安放,细心保存。免我惊,免我苦,免我四下流离,免我无枝可依。”——这是每一个人最基本的生存索求,而在人类的政治和学问上,对此从来不乏悲悯之心。杜维明在接受南方周末访谈时说,“在经济方面,我比较倾向社会主义,因为我认为它强调公平、平等、正义、向弱势群体倾斜、注重社会的融合和社会的和谐等,而自由主义比较强调竞争。”——哪种“主义”,其实各有合理与欠缺,而杜教授此说,是不忍见人类落入布雷顿森林体系中的肉食链条中吧?

而哈维尔在哈佛演讲中说:“我想,当前这一时代政治家的主要任务,并不是透过他们所做的决定或在电视上的笑容来讨公众的欢心,也不是继续赢得选举,以确保他们的地位直至最后一天。毕竟,政治是服务社群的事业,这意味着它是一种道德实践。”

每一个精卫填海者,似乎都有着抑郁症的绝望,和内心无法平息的良知的风暴。因此他们最后想说的是:“希望能够对中国在一个激烈动荡的世纪之后的道德与社会重建尽一点力量。期盼一个具有合理底线与稳定常理的时代尽快到来,哪怕我的书因此速朽。”