写作 进入世界的钥匙

http://www.sina.com.cn 2011年03月21日 09:47 周末画报

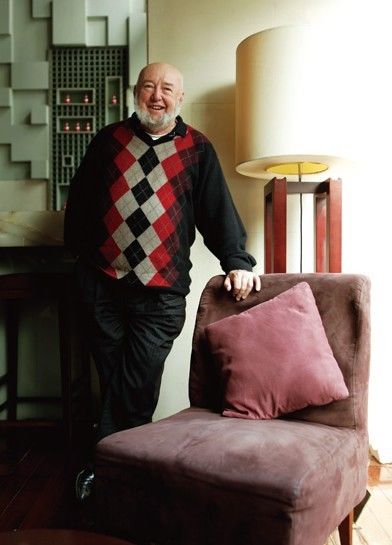

作为澳大利亚最成功的也是最多产的当代作家之一,托马斯-肯尼利撰写的小说曾四度获得布克奖提名,并最终以《辛德勒方舟》一举获得布克奖;后经斯蒂芬-斯皮尔伯格改编成电影《辛德勒的名单》,一举夺得六项奥斯卡奖项。此外,托马斯还囊括了包括富兰克林文学奖和澳大利亚年度文学奖在内的等等重要奖项。

托马斯-肯尼利

托马斯-肯尼利一个好的故事,有时候会自己找上作者。”托马斯-基尼利还清晰地记得20年前他去索伦托参加一个澳大利亚电影节之后发生的奇遇,有部根据他的获奖小说《吉米-布莱克史密斯的歌声》改编的电影在电影节上映,返程,他选择了经由美国回国。当他在美国机场一个行李店门口,等候去往澳大利亚的班机时,店里的老板走出来问他:“外面那么热,你干吗不进来孵空调?怕我吃了你吗!”

托马斯走进了店里。老板叫波尔代克,是个健谈的波兰裔犹太人,当得知眼前就是大作家托马斯-基尼利时,他兴奋地拿出来一张照片:“先生,我必须告诉你这个故事……关于我的……噢不,关于照片上的这个人。在纳粹时期,他和德军合作做生意,然而他救了我的命,也救了我老婆。我觉得他本人就是神,虽然那个时候不知道上帝去干吗了。”照片上的就是辛德勒。

《三呼圣灵》

《三呼圣灵》MW=《周末画报》 TK=Thomas Keneally

MW:你最负盛名的小说《辛德勒方舟》(后改名为《辛德勒名单》)在面世之初被质疑过,过于纪实,它基于了波尔代克提供给你的资料,据说当中有奥斯卡-辛德勒本人写的一些文件,有整整一大箱子吧?

TK:是的,波尔代克带我到行李店后面,看到那么多材料的时候,我吓了一跳。其中有一部分是辛德勒本人在战后写的,他当时破产了,去犹太人联合疏散委员会要求经济救助,他跟他们说:“我救了那么多犹太人,你们应该救救我。”于是他们让他写份文件,详细记录他用于拯救位于克拉科夫和捷克斯洛伐克的两个集中营里的犹太人所花去的费用,那是一份20页的文件,珍贵的、精彩的文件。波尔代克提供给了我所有的一手资料,一再跟我强调:“这并非是关于战争或者犹太人的故事,它关于人性,伟大的人性。”对于这个故事,当时我并没有他那么有信心,但辛德勒这个人物的确很吸引我。他几乎可以说是个恶棍,和纳粹合作生意,搞黑市买卖、酗酒,又热爱女人。然而对某些人来说,他又是个救星,真正的救星,签个字,就可以挽救一条人命。这是个多么精彩的银幕形象呢,读者一定会爱看这样的故事。

《辛德勒的名单》

《辛德勒的名单》MW:所以,后来当斯皮尔伯格在电影中改编了结尾,你不认可他对主角的美化?

TK:是的,我不喜欢让人流泪的那一段。这并不表示我不认为电影拍得很棒,而且的确电影的影响力甚于原著。但是结尾的时候,当辛德勒痛哭流涕地说我如果卖掉这辆奔驰车,就可以多救几个人……我觉得这个段落太蠢了,并不符合这个角色。他如果真的这么做,就是个笨蛋了。事实上,在追求电影的戏剧化效果和尊重史实方面,我和斯皮尔伯格一直有分歧,所以影片的改编耽搁了十年。这当中波尔代克一直在坚持不懈地做着沟通,他时不时地给斯皮尔伯格打电话,说:“奥斯卡需要的就是这样的故事,你得拍这个反映了伟大的人性的故事,你拍那些毛茸茸的小动物的故事得不了奥斯卡奖。”

MW:你的两个引进的中译本,《辛德勒名单》和《三呼圣灵》的创作都是基于大量的史料研究,据说最新的小说《人民的列车》也有故事原型?

TK:是的。要知道,在澳大利亚,我们身边就生活着从俄罗斯来的逃犯,它和1917年的俄国大革命有关。我刚开始只是想做些相关的调查研究,还完全没有写类似题材的小说的打算,那种创作灵感完全是突如其来的。当时我在昆士兰一个大学的图书馆里做资料收集的工作,突然看到了一篇学术论文,关于那个我后来用作小说原型的男人。他在1921年被杀,他的儿子被斯大林收养,在克里姆林宫长大,直到去年才去世。材料很多,我把所有资料都复印了下来,然后我觉得我得开始写这篇小说了。

2011年3月,托马斯携夫人、外孙女参观南京大屠杀纪念馆

2011年3月,托马斯携夫人、外孙女参观南京大屠杀纪念馆MW:《人民的列车》里的男主角有段在上海的历险,是不是跟你2005年来过上海有关系?

TK:哈哈,不不,2005年不是我第一次来上海噢,我1980年就已经来过了,也包括这一次,每次都感觉几乎是完全不一样的城市了。2005年来上海时,我还不知道自己将来要写那个小说呢。但我的确记得,在我的小说中写到那个年代的上海时,加入了些自己的切身感受。我还用到了一个俄罗斯人写的一本书,关于一个逃犯在上海的历险,关于他眼中的上海。像大多数小说家一样,我并不认为,小说要严格遵从历史,但做些大时代的背景调查还是非常有趣的。毕竟我写的大多是历史小说,我想确切知道那时候的男人和女人们是怎样生活的。

MW:你构思作品的时候,更倾向于把故事说好,交代给读者一个精彩的故事,而并非着重于做些形而上的探讨。

TK:说得太对了。我觉得有时候,一些形而上的结论,会从故事本身里蹦出来。而我并不擅长让自己的角色做形而上的对话,不像D-H-劳伦斯那样,我想他是个比我要伟大得多得多的作家,他非常了不起。我只是设置了主角,然后安排了合适的场景,开始讲那个故事,尽量让它有趣些。

MW:你曾经讲过,“把作品写下来比把它写到完美要重要”,所以你会在20多年后重写一本小说,改成一个新故事,By the Line。

TK:对。其实这句话是美国作家James Weber讲的,Get it to be written not to be right。万事开头难,写一本小说,最难的就是写下第一句话,当然坚持写下去也很难。我相信的一点是,一旦开始了就要尽可能地往下写,尽全力写下去。先把它写下来,写下来之后你才能一遍遍修改它,把它改到对劲。接着,你必须去攻击这本书,有的时候,你会觉得是这本书在攻击你。弹钢琴的人必须不断练习,对小说家也是一样的。6年神学院的学习之后,我完全不想从事宗教相关的工作,在最迷惘的时候,我写了自己的第一本小说,而且顺利出版了。那个时候我就知道,自己找到了通向这个世界的钥匙。我想,那时候自己写的东西可能不怎么样,但是至少我在练习着写了,那就是为什么我要写下这样的口号,来鼓励自己写下去。不要期待你一开始写的时候它就是完美的。要知道,没有一本书是完美的噢。

MW:你大部分的作品都是跟战争有关,或者是被战争抛在后方的人们的生活,除了童年的一些影响之外,是否因为你喜欢在特定环境里的人性的冲突性?

TK:我喜欢将小说设置在战争的环境里,是因为那是个极端的环境,我指人们的相处方式。二战时我父亲应征入伍,而剩下了7岁的我成了家里唯一的男人。我们每天都生活在澳大利亚即将沦陷的恐惧中,担心会遭受日军在中国和印度尼西亚相似的暴行,这使我对二次大战产生了终身的兴趣。我们曾经认为日本兵都疯狂,但试想一下,他们也有母亲、妻子,他们也有家庭。想到他们做的那些残忍的事,让我不禁感到好奇,我怀疑如果自己置身于他们的立场,又会做出怎样的事情来。我可能是在纳粹德军或者是日军军营一个年轻的男孩,或者我参与了19世纪澳大利亚的白人种族暴行,真是难以预料自己的行为。我经常这样去想,战争中敌对的人们,换个场合,比如现在,有个合适的时机,我们可以坐下来聊聊,我们不会相互残杀。

MW:在这个时代,传统出版行业遭受着强力的冲击,电子书带来的阅读方式的变革,还有文学读者的流失,再比如哪怕相同的题材,电影就比书籍更容易传播。你是怎样看待如今的出版行业?

TK:的确,有了巨大的改变。近年来全球性的金融危机,严重影响到了英国出版行业和美国出版行业。还有电子书的革命,哈哈,我还不知道它的走向。我们还需要注意到,现在版权保护的问题。互联网可能对版权保护带来冲击,很可能有人把你的整本书放到网上,免费阅读,还有盗版书的问题。从好的方面来看,印刷的书还是存在的,我很高兴看到它还是存在的,像你们这样的年轻人还是在看印刷本的书。然而,我自己也会在网上看电子书,互联网最伟大的地方在于,我可以在网上在线阅读,现在许多图书馆都提供类似的服务,你可以在世界的任何一个地方看书,而不用赶去那些地方。互联网对作家来说非常便利,在我们需要做大量文献调研的时候,就容易多了。