北井一夫(Kitai Kazuo)的摄影展藏在人群之外,正如亦安画廊的建制——很窄的门脸,一道长走廊,引向一个隐蔽的空间。这次展览的照片尺寸不大,数量也不多,形式上依然是日本摄影师最爱的黑白影调,主要记录的是20世纪70年代的日本与中国。

北井一夫摄影展作品主要记录的是20世纪70年代的日本与中国。

北井一夫摄影展作品主要记录的是20世纪70年代的日本与中国。 北井一夫摄影展作品主要记录的是20世纪70年代的日本与中国。

北井一夫摄影展作品主要记录的是20世纪70年代的日本与中国。 北井一夫:忍耐的目光

北井一夫:忍耐的目光 北井一夫摄影展作品主要记录的是20世纪70年代的日本与中国。

北井一夫摄影展作品主要记录的是20世纪70年代的日本与中国。2009 年,在东京都写真美术馆的一次展览上,北井一夫曾与深濑昌久、森山大道、荒木经惟等人的作品并列展出。尽管他在中国的名声尚不及其他几位,但他的创作和个人生活却与中国更加紧密地相连。

抗日战争时期,北井的父亲被日本政府派到鞍山铁厂工作,1944 年,有了北井。之后日本战败,他在襁褓中归国,举家被遣返的那趟旅程成了母亲时常挂在嘴边的一段苦难。29 岁时,为纪念中日邦交正常化,日本现代主义摄影之父木村伊兵卫邀请北井一同访华,父母鼓励北井,应该去看看你出生的地方。

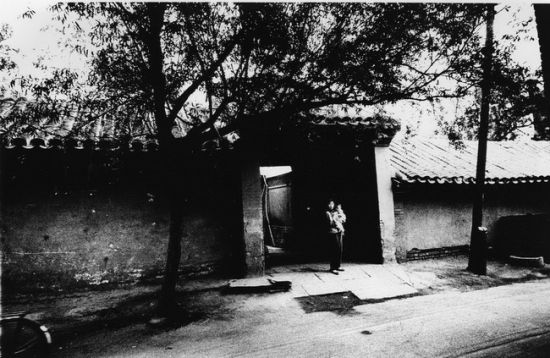

正在北京展出的部分作品正是拍摄于此时。这个由 11 名日本摄影家组成的参观团走访了北京、上海、广州等地,并未去鞍山。北京的胡同给他留下的印象最为深刻,真实的街景和母亲的讲述几乎重叠,宛如梦境显影。在自述中,北井写道:“北京是如此典雅,但身为一个侵略者的儿子,我的心情复杂,无法平静。”

他的镜头却是出奇平静的。当时的中国正处在“文革”的进程中,他的照片里尽管偶尔出现标语等政治性的符号,但生活的氛围并不过火,劳动和闲趣相得益彰。他拍下的不是戏剧性和猎奇,而是日常化的瞬间。有时是无人的静物,有时是人在街头闲谈,有时又是杂技表演,好像一下子就浸到了老北京散乱的生活中间。如果不是被摄对象偶尔报以回头或微笑,简直不知道摄影师为何要拍下那些平淡的场景。有一张他拍天安门前合影的人群,给出一个微微倾斜的角度,还以为是冒失的游客错按了相机。

那完全不像一个旅人焦急的目光,反而给人这样一种印象:摄影师带着一套稳定、自洽的对生活的看法,在异地得到印证——生活大概总是这样。同时也为那个日益狰狞的年代,留下了几卷“去政治化”的底片。

北井认为,纪实摄影的根本,是拍摄者和被摄者之间的关系。于是,摄影不再是一个关于奇观的神话,而是拍摄者与被摄者目光相接时形成的互动。也许是因为他的性格,或者只是他的亚洲面孔,为他在中国的拍摄扫清了障碍。在有些照片中,即便是被摄者意识到相机的存在,也不会做出过度的反应,在他们的眼神中,只露出一点放松的表演和微妙的礼节。两周的中国行,让北井感觉到,“我拍出了超越我过去所有作品的照片”。

展览的另一部分是同时期的日本。在他的镜头下,爱恨交加的这两个国家呈现出惊人的相似,即便再看他在 1977 年拍摄的“西班牙之夜”,也同样如此。这解释了北井式的目光并非偶一为之,而是统一的美学关怀。在他开始进入摄影界的六七十年代,摄影以“都市论”审美为主流,以表现城市生活与战后经济复兴为主,摩天大楼成为最普遍的意象。而北井转身拍摄乡村和社会运动,他觉得城市“充满热气、几乎让人窒息”,村庄里老人与小孩的背影才能唤起他的童年记忆。

不过北井并非那类“为美学而美学”的艺术家,尽管他的黑白胶片很容易被轻易解读为自怨自艾的乡愁。在他拍摄日本乡村的时候,他看到的并非只是自己的童年,还有那些离乡背井进入城市的青壮年农民,那些因为人口流失而逐渐崩坏的日本村庄。如同一场送葬,他知道自己在时代中所处的位置。

同样,当他 1993 年再次来到北京,这里发生的变化正如同 20 多年前的日本。

步入老年以后,北井减少了出国旅行,他开始以家屋为原点,在周围散步,顺便进行新的拍摄,由此得来的一组照片“和莱卡一起散步”,在日本的摄影杂志上每月连载。他的目光变得更加沉静,大量使用特写,面对一件毛衣、公园里的一棵树和它的根、一个苹果和削掉的苹果皮 这是真正的远离政治的时刻,因为生活流淌至此,露出了裸石密布的滩涂。不变的是,直视日常始终需要勇气,因为一切的遮掩都有可能被那凝视扫荡,所有的破绽、自我保护都陷入了曝光的危险。面对日常之物,唯有耐性和坦白能够保持目光的平静,坦白人的能力,坦白难以超越这平凡的生活。在琐碎的温情背后,北井曾经发现过令人惋惜的历史情境,此时,他又勇敢地开始面对现实的垂垂老去。

北井曾讲过这么一件事情:“刚过 80 岁的母亲打电话来,她说有样东西,无论如何在她死前都想交给我,要我回老家一趟。被年老的母亲这么一说,我急忙赶回老家一看,母亲已将那东西,静静地放在桌上。那是一条年代久远的青灰色布面男式腰带,不仅染了色,还有小虫子啃食过的痕迹,破破烂烂的。母亲说,那是战败后,她用父亲的布腰带背着刚满一岁半、走起路来还跌跌撞撞的我,从鞍山逃了出来。虽然母亲也经常想把这破旧肮脏的腰带丢掉,但只要一想起自已成为逃难者的沉痛经历,就继续将它收回衣橱的最深处。”

北井把腰带收了下来,母亲嘱咐他:“今后当你觉得痛苦,看着这个腰带,你要忍耐。”(文/吴琦 图片/亦安画廊提供)