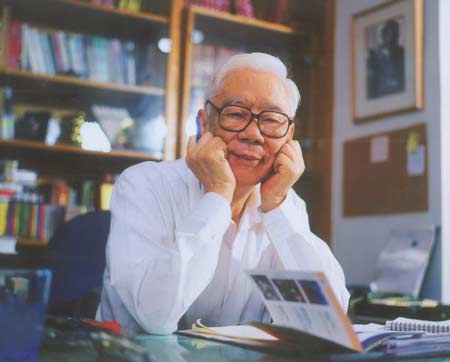

走到人生边上的柏杨(3)

http://www.sina.com.cn 2008年03月21日 15:59 新民周刊

|

因言获罪

“我想柏杨年轻时有政治理想,到台湾后,他对政治的理解发生变化,参与政治的意识也淡泊了,做了一个较单纯的文人;他对蒋家政治也有他的失望和反思,常在文章中冷嘲热讽”,北大中文系教授、柏杨杂文系列的主编陈晓明告诉《新民周刊》记者。

初到台湾的柏杨历经坎坷,人海茫茫,举目无亲;其后因收听北京电台的广播,被称“匪谍”而入狱。

也是在台湾,29岁的柏杨与第三位妻子齐永培结合,并喜获二子城城与恒恒,“我们曾经过了三四年的平静日子,永培朴实、勤劳、节俭”,柏杨回忆,但“两个人的性格发生严重冲突”,他总结,“这是一个错误的婚姻”。

其间,柏杨加入由蒋经国创建的“救国团”,“救国团”被外人称为“太子门下”,“从此,大家把我归类为蒋经国的人”,柏杨自述;但同时,他在“中国青年写作会”任总干事,除上班时候外,都在写他的反映当时台湾民生不易的小说。

1958年冬天,任“救国团”高级职员(副组长)的柏杨认识了静宜英语专科学校学生、中兴大学教授倪渭卿之女倪明华,这场爱情,使柏杨“跟永培仳离,和整个社会作对”。

柏、倪二人组建了一个平静的小家庭,婚后第二年,女儿佳佳出生,此前,所有的孩子早与柏杨疏远,佳佳成为当时的柏杨“唯一的亲情慰藉”。为维持家庭,他始以“柏杨”之笔名进行杂文创作,持续十年,其间结识了生死相交的美国匹兹堡大学物理学博士孙观汉先生与读者陈丽真。

但恶运从天而降。1967年夏天,柏杨接下《中华日报》家庭版翻译《大力水手》漫画,有一幅画的是波派和他的儿子流浪到一个岛上,父子竞选总统,发表演说,开场时,波派说,“Fellows……”,这个词,被柏杨信手拈来,译成“全国军民同胞们”,此为当时蒋介石发言中常见的对民众的称呼,留下联想空间。1967年1月2日,《中华日报》刊出这幅漫画,最终触怒台湾当局,以“侮辱元首”、“通匪”等罪名于当年3月4日,从家中“带走”柏杨。

因言获罪的柏杨当时对蒋经国仍心存幻想,他在给倪明华的信中一度提及,“蒋经国主任是非必明”。在被调查局调查时,柏杨的口供“无法使特务们满意”,最凄惨之时,他曾遭毒打、诱供;他并不清楚自己犯了何罪,看到起诉书后,终于明白,“蒋经国要杀我”。

入狱后,倪明华终与柏杨劳燕分飞,两人结束十年婚姻,柏杨为此曾绝食21天。他感悟,夫妻本是同林鸟,大难来时各自飞,“现在什么都没有了,过去四十年,只是一场漫长的梦”。

入狱是考验,亦是分水岭,让柏杨对政治、世相、人情冷暖等均有了然领悟。

长达9年26天的身居囹圄,在简陋的牢房中,柏杨开始写史,他坚持完成《中国历代帝王皇后亲王公主世系》、《中国历史年表》及《中国人史纲》三部书稿,他在狭小的天地中构思,“我建立我自己最基本的史观,就是我为小民写史,而不是为帝王将相写家谱;我想突破两千年以来被视为正统的、以朝代为单元的体裁”。

出狱时,别的狱友“不希望把霉气带回家”,柏杨却是把每一样有监狱标志的东西,都当作珍贵的纪念品,“小心翼翼地装进行李袋”。

浪漫、实际

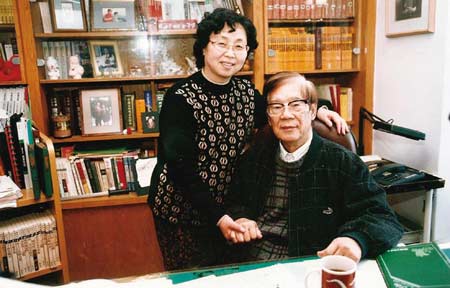

在台湾文化大学教授史紫忱先生做东的一次聚会上,出狱后的柏杨认识了小他近20岁的女诗人张香华。翌晨,张香华回到学校办公室,就赫然发现了柏杨的一封信。柏杨的表白迅速,当张香华说,“我不知道能给你什么,你从牢狱里出来,不能再受任何打击……”柏杨的反应“像闪电一样快”,他说,“我从不怕任何打击!”几乎就在同时,张香华“已决定要嫁给他”。

1978年2月4日,柏杨与张香华结婚,他们不但是夫妻,而且是朋友。柏杨曾感叹,身经百劫,有幸娶到张香华,是“上帝总结我的一生,赐下的恩典”。而在张香华看来,柏杨是一个既浪漫又实际的男人,“只是,他常常把浪漫和实际的时间、地点颠倒而已”。

张香华曾为柏杨作诗《我爱的人在火烧岛上》,“我爱的人在火烧岛上,没有美丽的青山、溪流,没有碧水涟漪,只有恶涛巨浪……”

两人相处,许多故事。一次,张香华大发脾气,恶狠狠地凶了柏杨一顿,自己过会却忘了,看见柏杨垂头丧气地坐在书房里,一动也不动。张香华问,怎么了?柏杨说,“你一生我气,我觉得做人都没意思了”。

在1985年,柏、张成婚8年之后,张香华偶然替柏杨整理书桌,发现大叠由对岸寄来的信函,开始时张香华以为是对岸的读者,接着她发现,这批信函实际为两批,字迹不同、对柏杨的称谓也不同,一位称他作“父亲大人”,另一位称他为“亲爱的爸爸”,这立刻使张香华了解到,这是柏杨失散多年的两个女儿从内地寄来的,一个姓郭,一个姓崔(女儿从母姓)。

发现这个事实时,正是凌晨3点,半夜,回到被窝,张香华发现柏杨是醒着的,沉默的。张香华开玩笑地跟他说,“我会看相的,你这一生会有五个妻子!”之前,张香华只知,柏杨在入狱时已有过两次婚姻,她以为自己是柏杨的第三任妻子,如今突然多出两位内地女儿,她以为自己是他的第四任妻子。没有料到,柏杨居然说,“你就是那第五位!”

在柏、张的新书《男左女右》中,对柏、张二人这些相识、相处细节有过描绘。再如,被问及:若可变成卡通角色,想变成谁?

柏杨答,想变成大力水手——永远英雄救美;张香华答,想变成狮子王。

当被问及:若时间可倒流5年,最想完成哪些伟大成就?

柏杨答,想翻译《续资治通鉴》;张香华答,最想健康平安。

对于晚年柏杨无法跟子女团聚的遗憾,张香华在接受《新民周刊》记者采访时,用了“顺其自然”四字。

事实上,出狱后的柏杨很想跟子女联系,但他不得不感叹,“我自己造成的家庭破碎,虽然在以后的有生之年,一直想办法弥补,但仍然失败。尤其是佳佳,这个我把所有的儿女之爱都堆到一人之身的小女儿,使我受到最大的创伤”。而朋友,在柏杨看来,更是“一贫一富,乃见交情;一贵一贱,交情乃见”。

至老不休

“十年小说,十年杂文,十年牢狱,十年历史”,柏杨对中国传统文化的反思,益发深刻。

柏杨曾形容自己好比童话中那个不识趣、说出“国王没穿衣服”的小孩。学者陈晓明评价柏杨是一个中国历史文化的批判者,“他对中国历史文化‘爱之弥深,恨之愈切’,只有对传统文化非常关切、对中国人怀有非常高的期望,他才会批判、揭示它的问题所在”。而柏杨图书在大陆出版的总策划朱洪海强调,柏杨提及的国人的“丑陋”,20年后仍未改观,因此“20年后,中国大陆读者应静心重读《丑陋的中国人》”。

许多读者倾向于将柏杨跟李敖作比,因为二人都曾因文获罪,都是笔耕不辍。陈晓明认为,二人特色不同在于,柏杨的历史批判更有激情,李敖则更为冷峻。

2006年至2007年间,柏杨的《柏杨品三国》、《柏杨品秦隋》、《柏杨白话版资治通鉴》、《中国历史年表》、《柏杨曰》等著作在两岸再版,均为常销书。

让柏杨老友王荣文,台湾远流出版公司董事长印象最深的是,柏杨的思想中始终贯穿着对自由、人权与平等的考量,“这贯穿了柏杨性格的全部,他一生在追求这样的东西,不管他做小说创作、关怀弱势,或对历史重新诠释、想做人权教育,他对人的关怀是一致的”。

在王荣文看来,即使到今天,柏杨已垂垂老矣,躺卧病榻、行动不便,他仍用学习的心情,不断跟朋友交谈;并且,“他一直在思考、在写作,只要他拿起笔来。他说,希望作家是死在书桌上。”

1988年秋,柏杨离乡近四十年后重返大陆,专门取道上海,上海是柏杨四十年前最后离开的城市;柏杨说,“大陆可恋,台湾可爱,有自由的地方就是家园”。2006年冬,柏杨更将57箱手稿和物品捐赠给北京中国现代文学馆。

朱洪海被张香华看作他们在大陆的代言人,他清楚地记得,一次在与柏杨在其台北新城的家中聊天时,谈及柏杨故乡河南辉县,柏杨当时讲了一句,“我小时候,我们家乡一到秋天,柿子下来的时候,满树都是通红通红的,特别好看!”(本文图片均由张香华女士提供。感谢本刊实习生张益清对本文的贡献)

1943年,流落重庆的柏杨与崔秀英相识,两人生下一女崔渝生,乳名毛毛,因时局动荡,父女天各一方。2008年1月3日、4日,身处西安的崔渝生接受了《新民周刊》记者的专访,63岁的崔渝生将她与父亲柏杨的故事娓娓道来。

撰稿-贺莉丹(记者)

我是1945年出生的。我41岁时,突然知道自己在台湾有个亲生父亲。

之前我对(亲生)父亲完全没有了解。我不知道父亲还健在,母亲(崔秀英)也没跟我讲过。因为当时中国大陆的形势,我想,母亲可能是为了保护我,没告诉我真实情况;再一个,好像我母亲也不知道父亲在什么地方。

以前我也不知道这是怎么回事,后来从父亲的回忆录里看到:我父亲、母亲和我,一家三口回到我姥姥家河南息县,后因城门关闭,他就没带我们走。当时自己很小,对父亲没什么记忆。现在父亲常跟我讲,他走时我只会拍着凳子叫“爸爸,坐”。后来我读到这段回忆录时,心里很难受。

1976年母亲就去世了,病逝之前,母亲没跟我说什么,她始终没跟我讲(亲生父亲)。我母亲是很好面子的人,我不知道她为什么不讲,她不想让我知道这么多。

因为我压根不知道我父亲在哪,所以在当时那个“要向组织忠诚”的年代,我倒没因为父亲而吃苦。

1984年底,我父亲把信写到河南息县台办,息县有位乡亲通过很多关系最后找到我。因为父亲当时非要确认,经过来来往往,我拿到信件已到1985年初。看到这封信,我搞不清楚怎么回事,很意外。信上署名也不是“柏杨”,是父亲原来的名字“郭立邦”(此为柏杨最初的名字,后改名郭衣洞,笔名柏杨)。

我有个姑姑,就是我继父的妹妹,姑姑跟我母亲的关系较好,我母亲有些话会跟她讲。后来我回家问,我继父、我姑姑他们都知道,才把一些情况告诉我,说真有这事,而且姓、名都对。“郭立邦”,我继父、我姑姑都知道;“柏杨”,他们反而不知道。我才知道我还有一个父亲。

后来父亲的信转给我,我看那个信笺上头有行字,我就想,怎么是用美国的公司信笺写的信?也搞不清楚,稀里糊涂的。因为父亲那封信上写有美国地址,我就把回信寄到美国。

(后来知道)当时我父亲到美国参加爱荷华(大学)写作会,他利用那个时间写信回来,开完会后他又回台湾。但这个信当时不能直接寄到台湾,是通过美国他的朋友转的;所以我们每次把信寄给美国朋友,美国朋友把信拆开、重新写信封,再寄回台湾,然后父亲再这样寄回来……就这样通信,取得联系。

在河南息县和武汉时,我都跟母亲姓崔;到西安后,我改随继父姓张,叫张渝生。1984年底,我父亲寄信到河南,河南有位乡亲找到我后建议我说,“父亲在外这么多年,失去妻子、再失去女儿,他心里会很难过,你还是恢复原来的名字比较好”。我接受了他的建议,恢复到原来的姓,姓崔。