走到人生边上的柏杨(2)

http://www.sina.com.cn 2008年03月21日 15:59 新民周刊

|

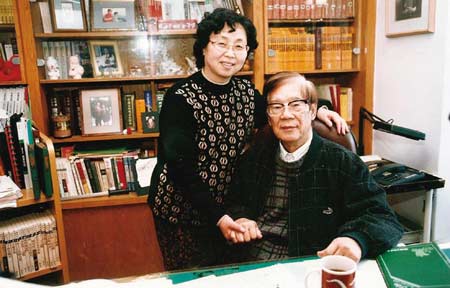

“我是柏杨第五任太太”

记者:您见到柏杨先生的第一印象怎样?

张香华:这些就不谈了,正好是柏杨生病时,我实在没有心情讲。

记者:您自认在与柏杨的这段婚姻中收获了什么?

张香华:我的人生变得很多面向,因为如果不是这样(与柏杨结婚),我只是一个很单纯的人,(跟他结婚)就好像做了一个挑战很大的功课,而且没有什么毕业证书。

你要应付那么多压力,那么复杂的一个人,我原先想得太简单了。(我在开始)完全没有办法想象,年轻的时候哪里懂这些?!而且就婚姻来讲,我是他的第五任太太。当时差不多是一头热,就嫁给他。我觉得他很热情。

我觉得他很重视个人的人权。但成为一个家庭之后,他的努力方向都摆在社会跟国家上面,其实跟他生活是蛮吃力的,你不断要做后台的工作。

记者:柏杨先生的文风犀利,他平时脾气好吗?你们相处有何秘诀?

张香华:不好啊。这样的人脾气怎么会好?这个事情太琐碎,生活都30年了,你不让,要怎么办?他是一个脾气很倔强的人,才会得罪当道、会被关到牢里面,差一点被枪毙,脾气怎么会好?就是了解他、包容他,还能怎么办?(笑)

他现在老了,现在真的返老还童了,有点要哄着过日子的。怎么哄他?你看妈妈怎么哄小孩?

记者:柏杨先生现在主要会跟您交流哪些问题?

张香华:他还是关心国家、社会的问题比较多。这里的事反正他都知道我扛起来了。譬如你来访问,他恐怕也应付不过来。比如,(一般的朋友)有时他会搞不清楚是谁,关系好的有时还可以。

柏杨最大的优点是热情

记者:您认为柏杨先生性格中的最大优点是什么?

张香华:他最大的优点就是,他对社会有很大的热情。他一直保持这个热情。当然他也有热情受挫时,应该是他关进牢的时候吧。

记者:在您看来,9年多的牢狱之灾给柏杨先生带来了怎样的改变?

张香华:第一,我觉得使他读了历史,这对他是很重要的一个改变。

性格上,我觉得对他也是一个磨炼吧,他的意志力变强,不一定每个人(都会如此),对他是这样的,也能忍人所不能忍;但另一方面,也可能是把他的性格发挥到了极致,觉得就那么回事,顶多就是去坐牢、面临枪毙了,我觉得是把一个人的性格放大了。

记者:柏杨写史时强调对个人的尊重,这跟他监狱经历有关吗?

张香华:可能,他觉得自己所受到的践踏,他觉得,一个人的尊严和权利,这一点对人生很重要。

记者:你们结婚30年,在您看来,监狱经历对柏杨后来的生活是否有影响?

张香华:当然会有影响,可我也无从比较,因为他没关监牢之前我不认识他。我觉得有一点,我跟他结婚之后,我发现他一天要过出三天日子来、一天当作三天用,有点想要补偿(的心理),所以忙得不得了。我们刚结婚那阵子他差不多所有时间都在工作上,除了睡觉,大概都在工作。他很喜欢朋友,都说“君子之交淡如水”,他不是那样的人。

记者:在您的理解中,柏杨先生对中国大陆是种怎样的感情?他还想回故乡吗?

张香华:他最后从上海离开(中国大陆),那时大家都是难民。1988年是我们第一次回到中国大陆,1993年是第二次回,1998年是第三次回,之后就再没回过了。他大概会觉得(中国大陆)有进步。

他东西都捐出去(给大陆)了,现在他回大陆不可能,(由于)他的身体情况,不可能啦。他倒没有特别怀念他的故乡河南,我的理解是他在河南的日子太辛苦了,小时候没有温暖,他的母亲也已经过世,他在那边的记忆并不美好。

记者:20年过去了,柏杨先生认为现在的中国人还丑陋吗?

张香华:任何事情都没有完美、没有尽头,这是要永远努力的。不是简单地说,现在美不美、丑不丑。

记者:近几年,柏杨的书在大陆出版很多,比如《柏杨曰》、《我们活得有尊严》等,在您看来,柏杨近年仍保持高产的原因是什么?

张香华:第一,你靠文字为生,你不写的话就没有收入。第二,当然他是个能量比较大的人。(本文图片均由张香华女士提供。感谢本刊实习生张益清对本文的贡献)

封笔前,柏杨在《柏杨曰》自序中写道:不为君王唱赞歌,而只为苍生、为一个“人”的立场和尊严,说“人”话。

撰稿-贺莉丹(记者)

“野生动物”

“柏杨为什么好像跟政治的关系那么密切?关心社会、国家,这是中国知识分子的一个传统,柏杨属于社会关怀很强烈的人。那时内忧外患,读书人很少养尊处优、只管琴棋书画,我想,那时他的事业就在忧国忧民上”,2008年1月26日,在接受《新民周刊》记者采访时,柏杨的夫人张香华解释,柏杨跟政治的关联,跟他关心国家命运的情怀紧密相关。

张香华强调,柏杨不愿参加任何党派,柏杨对政治的评判也“不是站在哪个党派的立场上”,而是基于“理性、尊重”的个人立场。

对于过往,在《柏杨回忆录》中,柏杨有过梳理。为晚年柏杨执笔撰写《柏杨回忆录》的台湾阳明大学教授周碧瑟曾感慨,柏杨的一生充满传奇,“知道他成长的环境与过程之后,较能了解他对中国文化的批判”。

柏杨的父亲郭学忠,曾当过一任河南省通许县县长,后改业经商,从事花生进出口生意;他的母亲在生下他不久就去世了。柏杨自喻童年如“野生动物”般,遭继母毒打及虐待,只知自己出生于1920年,甚至不知自己的生日是哪天。

他一生也没有在一个学校毕过业,“从小学到大学,每一个学校如果不是被迫离开,就是被学校开除”;名字亦多次更改,小时候叫郭定生,初二被百泉县立初中开除后,郭定生改名郭立邦,考入河南省立开封高级中学。那时,他的父亲与继母已吸上鸦片。

1937年,“七七事变”后不久,高中二年级的柏杨投考了设立在南阳的河南省军事政治干部训练班,结业后,他被保送到设于武汉左旗营的军属委员会战时工作干部训练团(简称“战干团”),战干团是国民政府为阻截风起云涌奔向陕北的青年潮所设立的收容机构。在此期间,柏杨“集体宣誓加入国民党”,第一次见到蒋介石时,兴奋过头,竟“忘了举枪”,第一个想到的就是,“有一天回到辉县,可以向乡亲们夸口”。19岁的他甚至下定决心,“愿为领袖活,愿为领袖死”。

1938年,父亲依据传统礼俗,安排柏杨与年长其3岁的辉县女孩艾绍荷结婚,这是柏杨的第一次婚姻,亦带给他“终身歉疚”,两人生下一女,乳名冬冬。后艾绍荷改嫁,且不久作别人世。

其后,柏杨匆匆告别第一位妻子艾绍荷,到了位于战时陪都重庆的国民党培养干部的基地“中央训练团”,当时的柏杨“最感荣耀的一件事,是和蒋中正躲在同一个防空洞”。

柏杨一心想上大学,但没有高中毕业证,1942年,他买到一份甘肃省立天水中学二年级肄业的假证书,考取省立甘肃学院(兰州大学前身)法律系,一年后被拆穿,遭大学开除。

1943年,柏杨流落重庆,与同乡、国民党中央团部消费合作社女职员崔秀英相识并结合,这是柏杨的第二次婚姻,两人生下一女崔渝生,乳名毛毛,后因时局动荡,天各一方。

当时柏杨在重庆的战区学生招致委员会任职,此机构负责分发从沦陷区逃到重庆的流亡学生,柏杨顺便“分发自己”,将一名流亡学生“郭大同”的证件涂改成“郭衣洞”,并将“郭衣洞”分发到东北大学。自此,“郭衣洞”这个奇特的名字一直伴随他。

1945年8月,日本投降后,大喜若狂的东北大学的同学们在唯一的广场燃起营火,大家只呆呆地站在那里,没有语言,没有声音……柏杨心里怀疑起来:“这些大学生为什么没有一个人高歌?为什么没有一个人跳舞?传统文化真是一个大酱缸,不要说不识字的小民,即使是高级知识分子的大学生,一个个也被酱成干屎橛、酱萝卜。”

抗日战争胜利后,为完成东北大学学业,柏杨与第二位妻子崔秀英及次女毛毛作别,赶赴东北。1949年,柏杨跟随国民党败退的路线一路南下到上海,机缘巧合,孑然一身的他最终跟着“老长官”吴文义一路到台湾。