澳大利亚阿德莱德的阳光之下(2)

http://www.sina.com.cn 2010年02月22日 23:51 三联生活周刊

|

1月13日,巴罗萨山谷

Seppeltsfield庄园

时间的河

在Seppeltsfield庄园的一个酒窖里,我喝了一杯130年前酿的加度葡萄酒。

酿那桶酒的人叫波诺·塞佩尔特,Seppeltsfield的第二代主人。1878年,为了庆祝酒窖的建成,他精心挑选了500升最好的波特酒,保存在一个橡木桶里,计划在100年以后再打开。到底是什么样的一种心思,让他决心做一件他自己永远也不会看到的事情,如今已经不可考,但这件事情就像仪式一样一年一年地延续了下去。酒的名字也是他取的——“百年帕拉”。

这种感觉太奇妙了。我突然有点明白人们对年份的执著是怎么回事——没有什么比酒更富诗意地抓住了时间的流动。

酒窖很大,阳光从天窗内射进来,微微有热气蒸腾的感觉,几乎能感觉到橡木桶的呼吸。波特酒在陈年的过程中会慢慢挥发,100年后,通常只剩下20%。

1878年的那个酒桶还在,但其实已经空了,感觉像一个梦的结束。

剩下的130个酒桶整齐地排列着,从1879年到2009年,130年,一年不差,像一条时间的河。

对葡萄酒而言,100年已是古董。如果运气好,也许你会碰到一瓶美妙绝伦的百年拉菲,但更多时候,因为橡木塞的问题,那些古董酒其实早已不能喝了。但加度葡萄酒不同,它是以陈年为目的的——当葡萄汁发酵到一定程度,加入烈酒,终止发酵,然后就留在橡木桶中陈年,越陈越好。波诺知道他的酒足够好,可以保存100年。但没有人知道它的潜力到底有多大,也许200年?

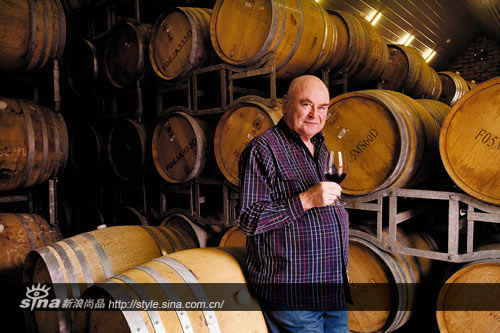

“你还想喝哪一年的?”酒庄主人内森·沃克举着一个小小的茅台杯问我。

1978年,我出生那年;1953年,我母亲出生那年……

世界上最著名的几位酒评人都给“百年帕拉”打了100分。关于它的味道,有一种说法很美,叫“杯子里的交响乐”。但对我来说,年份的事实也许比味道更重要,在一种美妙的酒精刺激下,好像时间可以倒流,我可以回到那些早已不复记忆的岁月。

内森·沃克看上去更像一个欧洲人,他身上有一种很精致的气质,好像不属于澳大利亚。

他是一名专业的大提琴手,14岁开始专业演出,曾任悉尼交响乐团的首席大提琴手。去年,他刚刚从那个位置上退下来。“我也可以一直演奏下去,再演奏20年,但我快60岁了,不可能再像年轻时那么准确,还是急流勇退比较好。”

3年前,他和两个朋友从澳大利亚最大的葡萄酒集团福斯特手中买下了这个有着150多年历史的酒庄。

约瑟夫·塞佩尔特本来是德国西里西亚的烟草商人。1849年,因为害怕陷入宗教纠纷或者政治暴乱,他决定举家移民到澳大利亚。他带着妻子乔安娜、儿子波诺与胡戈、女儿奥荻丽,以及13户邻居和烟草工厂里的年轻人一起走。在长达8个多月的航行中,他们的船上有30多人死于痢疾和腹泻。

1851年,他们在阿德莱德定居下来,不久又用一匹马的代价在巴罗萨山谷买了地,建起了Seppetlsfield庄园。

一开始,约瑟夫还想继续种烟草,却以失败告终。当时巴罗萨很多农夫都在酿酒,他们很穷,除了一头牛和一小亩葡萄园外,一无所有,没有任何经验和技术,也没钱把酒保存起来,所以,他们的酒常常在刚酿出来,酒精味还很冲的时候就被拉到小酒馆或者沿路叫卖。

约瑟夫·塞佩尔特是个精明的生意人,他很清楚这样的酒没有前途。他在日记里写道:“巴罗萨山谷是酿酒的好地方,但必须有资本和技术,才能酿出好酒来。”

那本日记至今还躺在他的小实验室里,已经发了黄,字迹很娟秀,简直像女人写的。我翻了翻,不少是德文,看不懂,但有一则日记是用英文写的,讲了一个很好玩的故事。每年女王生日的时候,墨里河沿岸的原住民都会到Seppeltsfield来讨酒喝。酒精的刺激让他们变得暴戾,这让老约瑟夫很担心,于是把酒换成了醋,Seppeltsfield在原住民中的声誉顿时降到冰点,从此再也没来光顾。

这个小实验室是一个奇妙的地方,小小的石头阁楼不足6平方米,摆满了大大小小的酒瓶和试剂,一盏蜡烛油灯仍然摆在案头,落满了灰尘,简直像巫师的房间。

老约瑟夫常常一个人关在阁楼里,为自己的酒琢磨各种新的配方。他什么酒都试过,白兰地、威士忌、雪利酒、杜松子酒、药酒,唯独没有啤酒。从这个小实验室里传出来的香味据说曾让很多人流连不去。

买下Seppeltsfield以后,内森没事就喜欢到这个小阁楼来,思考一些事情,看看这些古老的瓶瓶罐罐,感觉老约瑟夫的眼睛还隔着相框看着他。

他一直是个爱酒之人,但不是酿酒师。

“我有音乐家的耳朵,但没有酿酒师的鼻子和嘴巴。酿酒就像作曲,也是一种特殊的才华,不是谁都能做的。”

老约瑟夫的儿子波诺却是一个双料天才。他不仅是一个伟大的酿酒师,还是一个很好的小提琴手,据说他无论走到哪里,手上不是拿着一把小提琴,就是一把雨伞。他是德国后裔,却向往英国做派。

虽然个性有点古怪,但波诺非常聪明,酒庄里的很多设备都是他发明的,比如重力流输水系统、发酵桶的自动冷却系统,他还自己设计衣服穿。

1868年夏天,老约瑟夫感染风寒突然去世,波诺21岁就接手了Seppeltsfield庄园,他比父亲更成功。到了20世纪初,Seppeltsfield每年产量达到200万升,已经是当时澳大利亚最大的酿酒厂。

波诺个性强硬,有9个儿子、4个女儿,个个管教得服服帖帖,谁不听话就鞭笞一顿。

在巴罗萨山谷,塞佩尔特家族一直备受尊敬。从高速公路往Seppeltsfield庄园走的路上,有一排高大的棕榈树,整整绵延了3公里。棕榈树并不是巴罗萨的本地植物,那是Seppeltsfield庄园的工人们在20世纪初经济大萧条的时候种下的。那时候,尽管庄园的经营也很艰难,但塞佩尔特家族还是继续保留工人们的工作。出于感激,也出于无事可做,他们种下了这些棕榈树。

作为酿酒厂,Seppeltsfield已经随着加度葡萄酒的衰落而衰落。从80年代开始,塞佩尔特家族失去了对庄园的控制权,它被辗转卖给不同的大公司。

福斯特集团接管Seppeltsfield时,看了一下账单,发现没赚任何钱,很快就转手卖给了内森·沃克。

我不明白的是,一个音乐家,为什么要去经营一个酒庄?

“葡萄酒与音乐很像。”内森说,“都是既能给你瞬间的喜悦,又能让你体味更多,一旦了解,就会越陷越深的东西。”

“两年来,我一直试图用一个艺术家的眼光,来复兴这个庄园。”内森说,“很多古老的东西,要看你怎么去利用。”

比如他正在改造一个被废弃了30多年的手工酿酒坊,把80多个混凝土发酵桶改造成现代化的不锈钢桶,用来酿Seppeltsfield最好的加度葡萄酒。

至于“百年帕拉”,他无论走到哪里都随身带着一瓶,希望全世界的人都能欣赏到它的美。

1月15日,巴罗萨山谷

杰卡斯酒庄

喝葡萄酒是一件很简单的事

《杯酒人生》唯一值得肯定之处,是它描述了两种最典型的喝酒人:一种是葡萄酒的势利眼,自以为很懂酒,其实知之甚少;另外一种是葡萄酒白痴,不关心什么品种,能喝就行。在他看来,白痴比势利眼好,至少他们是自由的。

昨天在Seppeltsfield听到这样一个故事:

墨尔本的一次葡萄酒聚会,席间有米克·塞佩尔特,身材高大,声如洪钟,坐他对面的是一个酒评家,身材瘦小,收拾得很整洁。

很快,一瓶干红上来了。酒评家抬了抬眼镜,瞥了一眼酒的颜色,优雅地闻了闻味道,微抿一小口,目视天花板,对米克·塞佩尔特说:“恩,还算友好,但还不够亲密。”

米克·塞佩尔特大吼一声:“你指望它做什么?跳出杯子来跟你亲热吗?”

这个笑话让我想到关于葡萄酒的许多迷思,比如年份、醒酒、橡木塞、喝酒的姿势、每种酒要用不同形状的酒杯……在杰卡斯酒庄的品酒室里,首席酿酒师菲利普·拉法为我们一一拆解迷思。菲利普今年70岁,精神矍铄,低调温和,他身上有一种长者的慈祥,让人觉得十分亲近。

他说,葡萄酒最重要的是快乐。如果不能满足这一点,葡萄酒便毫无意义。因此,喝酒没有对错,只有喜欢与否。

“你喜欢它的颜色,闻闻,喝一口,在味蕾上品一会儿,然后吞下去,就这么简单。”

过去的一个星期,我们走了许多酒庄,喝了许多酒,但真正感兴趣的是人——谁种出了葡萄,谁又把葡萄变成了美酒?对于葡萄酒,却仍是一窍不通。当然,一瓶好酒与一瓶坏酒的区别还是知道的,但那些用来形容葡萄酒风味的所谓巧克力味、醋栗味、红浆果味、矿物味,听着只觉得一阵云山雾罩,更别提什么产地。

经常有酒庄主人问我们:“你们中国人到底喜欢什么样的葡萄酒?”

我们无言以对,只好糊弄说,中国人挺喜欢喝茅台。

菲利普听了大笑:“两年前,澳大利亚葡萄酒工业花了大把的钱,研究中国人的味觉,他们的结论是,中国人喜欢喝甜一点、软一点的酒。”

“其实,任何一个国家的初饮者进来,你给他一杯干红,比如赤霞珠,至少一年内他不会想再碰葡萄酒。但如果你给他甜一点、软一点的,就很容易,因为大家都习惯了喝饮料,很容易适应过来。”

“这是一杯玛斯卡特桃红起泡酒。”菲利普眯着眼睛端详眼前的一杯葡萄酒,水红色,煞是清纯可爱——忘了介绍,现在我们眼前已经摆好了两排白葡萄酒、两排红葡萄酒,红白各4种酒。每种酒各两杯,一杯来自普通葡萄酿造,另一杯来自好葡萄酿造。

玛斯卡特是意大利的一种葡萄品种,有浓烈麝香味,中国新疆乌鲁木齐塔彭温泉也以出产这种葡萄闻名。

“对新人来说,玛斯卡特是很好的入门酒。有点甜,又不至于太甜,酒精度低,容易入口。这种酒在澳大利亚已经流行了75年,很多人都是通过这种酒,才慢慢爱上葡萄酒的。”

“这种酒能带走你所有的迷思,简单,直接,欢快。年份,谁关心?橡木塞、螺旋塞,谁在乎?”

我们照着尝了一口,果然十分可口。在他面前,对葡萄酒的敬畏感有点像嘴里的泡泡,咕嘟咕嘟消失了。

“应该喝什么酒,最重要的是看你吃的是什么食物。”菲利普说,“印度人吃饭的时候一般不喝葡萄酒,因为他们的食物太辣,但中国菜、日本菜、越南菜、马来西亚菜都跟葡萄酒很相配,因为食材很新鲜。所以,关键不是要理解中国人的味觉,而是理解中国人的食物。比如川菜的辣很适合西拉的强劲,或者雷司令的香气,但莎当妮就不行;广东菜以海鲜为主,很适合白葡萄酒,或者赤霞珠也很好。”

他端起桌上的第二杯酒,这是用莎当妮和黑皮诺酿成的起泡酒。似乎怕我们误会,他解释说:“我们没有试图拷贝香槟。香槟是香槟,法国人的酒味更多来自发酵的过程,我们的起泡酒用的酵母本身不会产生味道,更擅长的是提取果实的味道。”

“主要的果味是莎当妮,加入一点黑皮诺,可以消除过于饱满的感觉,混合出一种热带水果的可爱味道。闻闻看,有点桃子味?甜瓜味?”他将鼻子探进酒杯,深吸一口气,自言自语道,“刚入口的感觉很丰富,但很快就消失了,没有酒的味道残留下来,留下的是一种干净清冽的味道,很清新,很舒服,可能会让你感觉有点饿。这是最好的餐前酒,单喝也很好。”

第三杯是莎当妮。“莎当妮是很好的配菜酒,但最好配清淡的菜式,鸡肉、羊肉、猪肉、牛肉都好,但鸭肉不行,因为太肥腻。鸭肉最好配雷司令、长相思、赛美蓉。参差的对照会让食物味道更好。”

最后一杯白葡萄酒是雷司令。在巴罗萨山谷,雷司令有着特殊的意义。这里的果农和酿酒师大都是德国人的后裔,100多年前,他们的祖先为了躲避宗教迫害来到这个新世界,而德国人最拿手的葡萄酒就是雷司令。

“是不是有一点柠檬、酸橙的香气?最适合海鲜、牡蛎,或者生鱼片,就像在鱼肉上挤了一点柠檬汁。”

“你注意到没有,雷司令的颜色往往比莎当妮更纯粹、更亮,因为它没有经过橡木桶发酵。莎当妮通常会经过橡木桶,增加它的复杂味道,但雷司令从来不进橡木桶,只在不锈钢酒桶发酵,直接装瓶,以保留雷司令的味道。所以,就酿酒而言,雷司令是最简单,也是最难酿的一种,一点点小错误都会在酒中反映出来。”

巴罗萨山谷的第一棵葡萄藤就是雷司令,而种下那棵树的人正是奥兰多酒厂(杰卡斯品牌的拥有者)最早的创始人——约翰·格兰普(Johnna Gramp)。他是德国巴伐利亚一个农夫的儿子。1837年,他离开家乡,想看看外面的世界。他坐船从汉堡穿越大西洋,到里约热内卢,又转回好望角,最终来到南澳。

一开始,他以烤面包为生。1847年,他突发奇想,在巴罗萨山谷的杰卡斯小溪边种下了第一批葡萄藤。3年后,他用自己酿的第一桶白葡萄酒庆祝儿子的诞生。1877年,他的儿子古斯塔把葡萄园拓展到罗兰平地,并在那里建立了奥兰多酒厂。160多年后,奥兰多旗下的杰卡斯成为澳大利亚最著名的葡萄酒品牌之一,每年出口800万箱葡萄酒。

当然,现在的奥兰多酒厂属于一家法国大公司,再也没有格兰普家族的影子。但杰卡斯小溪还是老样子,从巴罗萨山脚出发,蜿蜒几公里,与北帕拉河交汇。不过,我们去看的时候,小溪已经完全干涸,因为夏天太过干旱。菲利普说,到了冬天,它会再流动起来。

“这杯酒的葡萄来自Steingarten葡萄园,是我们最好的雷司令。”菲利普说。我们刚刚去过那个葡萄园,很小的一片园子,土壤粗粝,叶子被阳光照得蔫蔫的,葡萄也是一副稀疏惨淡的样子,想不到竟是最好的雷司令。据说最好的雷司令长在山顶,Steingarten倒的确是整个巴罗萨山谷的最高点,一道山坡恰好隔开伊登山谷与巴罗萨山谷,视野绝佳。

Steingarten是约翰·格兰普的曾孙科林·格兰普种下的,因为这里的气候和土壤让他想起他的家乡——德国小镇摩泽尔。80年代,澳大利亚流行喝莎当妮,巴罗萨的很多葡萄果农不得不挖出雷司令,转种莎当妮,但Steingarten仍然保留了下来,至今已有48年。

“酒的味道很奇妙。一样的温度,有些酒暖,有些酒冷。莎当妮总是给你温暖的感觉,雷司令总是给你凉爽的感觉。红葡萄酒也一样,赤霞珠冷,西拉暖。所以配菜的时候,也可以利用这种原则。夏天在外面吃饭最好选雷司令,而不是莎当妮;冬夜和朋友聚餐,则最好选莎当妮。”

白酒饮毕,红葡萄酒登场。第一杯是梅洛。

在《杯酒人生》里,因为主角的一句话,梅洛在美国的销量一年内骤降20%。在南澳采访的这几天,我发现很多酿酒师都不喜欢这部电影。

在McGuigan酒庄采访的时候,酿酒师James Evers说了一段很有意思的话。他说《杯酒人生》唯一值得肯定之处,是它描述了两种最典型的喝酒人:一种是葡萄酒的势利眼,自以为很懂酒,其实知之甚少;另外一种是葡萄酒白痴,不关心什么品种,能喝就行。在他看来,白痴比势利眼好,至少他们是自由的。

在澳大利亚,梅洛是最重要的红葡萄品种之一,仅次于西拉与赤霞珠。它通常和赤霞珠混调,如果选用100%的梅洛,则酿出来的酒会非常柔软丰满,并且早熟。

“人们说,梅洛让人想起玫瑰花瓣的味道。”菲利普说,“品酒的时候,你得动用一些想象力,并非真的有玫瑰香,只是有一点相似而已。”

“喜欢莎当妮的人,往往也会喜欢梅洛,这种酒会在你的鼻子里留下一种非常柔软的香味。中国人聚餐时,一顿饭会吃很多菜,难免有妥协,一般我会推荐莎当妮,但如果是红葡萄酒,则可以选梅洛。”

第二杯红酒颜色极深,近乎黑色,名叫添普兰尼洛。有点拗口,一问之下,才知道是西班牙的一种红葡萄,在西班牙被称为“野兔的眼睛”。15年前才引进澳大利亚,最近几年才开始流行。

“澳大利亚的葡萄品种一般都是从法国来的,水果味重,但添普兰尼洛的特点是咸、涩,有香料的味道,与地中海式食物很配,比如意大利菜、葡萄牙菜,他们的食物咸、干,用很多橄榄油,很好的对照。”

第三杯,赤霞珠。“很特别的味道,就像你用手搓叶子,手心会留下新鲜的青草味。这种酒不易单独喝,口感很涩,因为单宁含量很高,但与食物在一起,却是风味极佳。食物中的蛋白质与酒中的单宁相作用,你的嘴里能立刻感觉到食物结构的变化和酒的柔滑。如果你想单独品红葡萄酒,可以选梅洛、黑皮诺或者西拉。”

最后一杯,西拉。这是我们这几天喝得最多的一种酒,几乎每一家酒庄都有压箱底的西拉。很多酿酒师都说,西拉是能反映澳大利亚人性格的一种酒,慷慨、浓烈、直率……

澳大利亚的第一株西拉是一个叫詹姆斯·巴斯比的人在猎人谷种下的,他同时被澳大利亚人和新西兰人尊称为“葡萄酒种植之父”。19世纪20年代,他随着父亲从英国来到澳大利亚,在猎人谷种下了第一株葡萄。10年后,他回欧洲旅行,从法国、德国、西班牙和葡萄牙带回了365种葡萄枝,囊括了当时欧洲几乎所有的葡萄名种,有西拉、黑皮诺、马尔白克、雷司令……其中不少是巴勒斯坦、叙利亚和波斯古藤的后代。

这些葡萄中,有一些因为不适应澳大利亚的气候与土壤逐渐被淘汰,但绝大部分存活了下来,并从猎人谷逐渐扩散到澳大利亚的各个角落,就像几千年前,它们逐渐适应了欧洲的气候与土壤一样。西拉是其中生命力最为旺盛的一种葡萄,它几乎在澳大利亚的每个地方都能生长,衍生出300多种不同的品种,风味各异。巴罗萨的西拉以饱满、浓郁和柔滑的口感著称,而东南部凉爽地区的西拉更加收敛、辛辣。云咸、奔富等酒庄都以西拉葡萄酒闻名于世。

很难想象,在一个国家,葡萄和人之间有如此相似的命运牵连。就像菲利普,他的祖先是法国人,为了躲避宗教迫害,从法国迁移到英国、美国,又辗转在澳大利亚定居。他的曾曾祖父刚来的时候,在阿德莱德种下了葡萄园,现在已经消失在城市的建筑里。他15岁立志做酿酒师,半个多世纪的时间里,从巴罗萨走到猎人谷,从猎人谷到库拉瓦拉,又重新回到巴罗萨。

他的儿子不爱酒,但10岁的小孙子却已经显示出对味觉和气味的天赋,喜欢陪他一起逛海鲜市场,对食物充满了实验精神。

告别菲利普之后,我们返回Steingarten,想在那里补拍一张夕阳的照片。

一开始,光线非常硬,刺得人眼睛生疼。风很大,人几乎站不住。放眼望去,一片片连绵翻转的山坡,除了褐色的枯草,几乎一无所有。远处牧场里寥寥的几只羊在吃草。

我想起菲利普说的:“在我眼里,真正的澳大利亚就是红色、褐色、平坦,没有什么东西在生长。”就像他曾经钟爱的库拉瓦拉,一片隔绝的、平坦的、覆盖在石灰石上的红土,除了葡萄藤,没有任何绿色植物,但澳大利亚最好的赤霞珠就长在那里。相比之下,巴罗萨是一个太过美丽的地方。

太阳西斜,阳光渐渐柔和起来,风里也开始有了凉意,葡萄园里传来淡淡的香气。詹姆斯·巴斯比有一句名言:“每个人都应该种一棵葡萄藤。”那时他才20岁出头,在猎人谷附近的一家孤儿院教书,一个人在那里种了一个葡萄园。

有一天,被澳大利亚的阳光所惑,他在自己的日记上写下了这样一段话:“一个男人坐在自己的葡萄藤下,浓荫蔽地,妻儿环绕,成熟的果实触手可及,在这样的阳光里,如果还感觉不到最高层次的愉悦,则此人缺乏幸福的能力,或者根本不知幸福为何物。”

仿佛就在一瞬间,太阳迅速地落下去了,山顶被阴冷的暮色笼罩。

我们驾着车往山下走,没几分钟,太阳又出现了。这时,太阳一反刚才在山顶的决绝,变得缠绵起来,时隐时现,如影随形。越往下,阳光越柔和,橡树、牧场、荒草,渐渐都笼罩在夕阳温柔的余辉里,西边的晚霞则烧得越来越雄壮,仿佛有人在天空放了一把大火。(记者/陈赛 摄影/蔡小川)