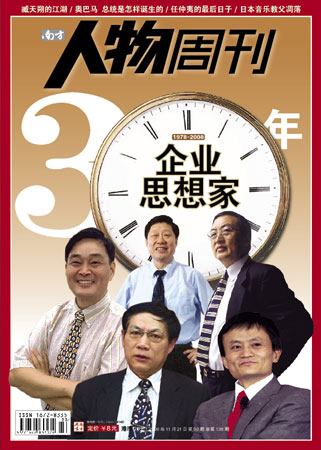

改革30年之企业思想家:商业巨人的思想引擎(4)

http://www.sina.com.cn 2008年11月18日 10:29 南方人物周刊

|

由此,企业家在推动清末的制度改革中,不但对新制度的出现起了重要作用,而且对其实行起了关键作用。清朝宣布预备立宪后,企业家在各省谘议局中进一步推动宪政的发展,使谘议局成为独立于政府的真正议会雏形。全国资政院的议事细则已与现代议会制度类似,首届资政院提出了速开国会案、弹劾军机大臣案、赦免国事犯案。它于1911年迫使政府放弃其独立财权,将财政预算核减掉7790万两银。

在各地的谘议局中,企业家们还提出了他们对外交事务权利的要求,反对支付不经谘议机构同意的各项外国债务。这种发展形同提出了类似欧美的“没有代议制,就不交税”的原则。

用于实验的一代人

历史真是其来有自!今天的中国企业家显然与历史有关,从洋务运动到今天,可能我们的企业家一直在探索之中,或者说一直处在某种试验状态。他们之中极少有人能最终成为大器,他们所管理的企业绝大多数将成为过眼云烟,他们只不过是我们这个复杂又多难的国家在通向自由经济的过程中必须的实验品。

有一个常识需要重复:当我们有意识地违背一些普世性真理,我们就应该做好失败的准备。或者,当我们在一个落后的整体环境中,有意识地忽视常识,而用更多的力量寻求局部利益,那么等待我们的很有可能是全局性的失败。

一个现象摆在这里:在我们的企业家强调环境与战略要相匹配的时候,我们过多是在思考战略,却有意识地忽略了环境。在一个模仿的时代,我们模仿了别人的技术,却有意识地忽略了别人的制度。

经济学家沃森提出了“后发劣势”的概念,“CurseToTheLateComer”,即“对后来者的诅咒” 。沃森认为,落后国家由于发展比较迟,有很多东西可以模仿发达国家,而由于落后国家模仿技术比较容易,模仿制度比较困难,加之改革制度会触犯一些既得利益,因此落后国家会倾向于技术模仿。但是,落后国家虽然可以在短期内取得非常好的发展,却会给长期的发展留下许多隐患,甚至长期发展可能失败。

2002年,经济学家杨小凯曾经在天则做过这方面的演讲,并成为当时著名的学术事件。由于非学术的原因,这样有价值的演讲并没有被普罗大众知道。杨先生曾经援引诺斯和温格尔的观点,指出英国工业革命的成功不是一个纯粹的经济现象,而是1688年的光荣革命建立了上面说的这样一套宪政游戏规则。

比如说专利制度,它没有公私之分,政府是完全中立的;还有普通法中规定了自动注册的制度,也就是保护私人企业剩余权的制度。这些使得技术发明可以赚钱,从而大大推动了技术商业化发展和技术进步。有了这些,才会有工业革命。而当时的法国则明显不同,老是强调政府的科技奖励制度,就是由政府来判断奖励谁不奖励谁,这必然阻碍了它的技术的商业化。

杨先生认为,在20世纪前,靠国有企业、专制制度和中央计划绝不可能实现成功的工业化。但是苏联1930年代却用专制制度、国有企业和中央计划,通过模仿资本主义成功的工业化模式和技术实现了工业化。这种短期的成功,曾经使哈耶克和米塞斯等人受到很大的批评,但是今天我们看到,它同时也使俄国的宪政和法治的制度基础设施至今没稳固建立起来。

有意思的是,相当多的中国人对自己的历史似乎并不了解,80年代和90年代的中国,用国有制(官办)、合资企业(官商合办)、承包制(官督商办),通过模仿香港和台湾的劳力密集产品出口导向新工业化模式及大量模仿西方新技术来实现工业化,并取得了一定程度上的成功。这几乎成为当时政府最骄傲的政绩之一,很多乡镇企业相当于洋务运动中的官商合办和官督商办。这种极落后的仅仅盯住技术、不着眼于制度建设的企业形式,被很多人赞美成伟大的“制度创新”。

感谢市场规律,那些曾经风光的乡镇企业,如今已经所存无几了,一批企业死亡,另一批企业被改组为民营企业。从这个时候开始,中国企业家的思考总算有了一点微小的进步。这是一个有历史意义的进步,后来那些真正有思想能力的企业家,都是从这里出发。他们通过自己的思考去推动企业技术发展、规模扩张和制度创新。

让我们在中国企业发展的头30年的拐弯处,认真地来梳理这批企业思想家,他们既是开始的一代,也是试验的一代。让我们把他们的思想进步看成是一个转折点,过去是乌有之乡,而未来则脚踏实地。中国企业家的思想价值由此凸显,并将最终成为我们国家历史里最为醒目的一部分。本刊编辑部

(战略咨询专家王志纲先生对本专题中的企业家们进行了点评,特此致谢。)