回望北大山鹰社02年山难

http://www.sina.com.cn 2010年12月02日 09:17 南方都市报

8年前,北大山鹰社雪山折翅,5名学子遇难。如今,与此事有关的人们拍了一部电影,以期获得救赎与回归。这也是八年来,那场举国震惊的山难第一次面向社会的总结行为。

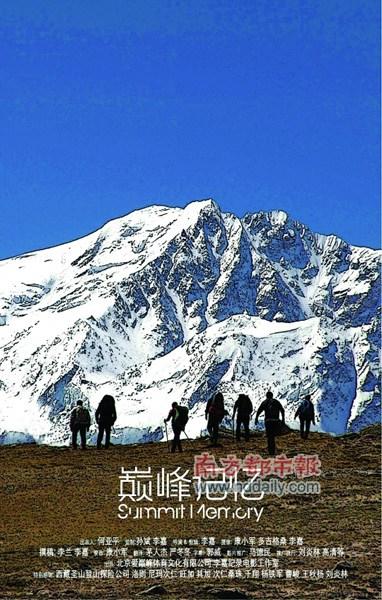

电影《巅峰记忆》海报。

电影《巅峰记忆》海报。

这个玛尼堆用的石头来自香山脚下,从八年前就伫立在这里。

拂去五颜六色的彩旗和藏语六字真言,石堆上处处可见乳白色的蜡泪。那是前一天留下的,和堆前的几束鲜花一样,来自北京大学登山社团———山鹰社的纪念仪式。

堆旁不到10米,是山鹰社高大的攀岩训练墙,几名社员正在向身上挂绳子等保护设施。墙上某洗发水品牌的字样清晰可见,尽管它早已不是山鹰社的赞助商。2002年山鹰社攀登希夏邦马峰遭遇雪崩五名社员遇难,是它停止赞助的原因之一。

前一天———2010年11月18日,是个意义独特的日子。纪录片《巅峰记忆》在北京一家影院公映,投资者与主角都曾是山鹰社成员。

女主角李兰是当年那场山难的幸存者之一。这部片子以她多年后再度攀登那座高山的经历为主线,讲述她个人的“救赎与回归”。这也是八年来,北大山难第一次面向社会的回顾行为。

再攀登一次

“对于攀登者们来说,纪念的最好方式就是重新攀登这座山峰,这将是我的一个坚定的心愿”———《巅峰记忆》

“拍这个电影,我们几个(山鹰社)‘老人’论证了很久……觉得这个事情到了该回顾的时候了”。

个头不高但很壮实的孙斌是《巅峰记忆》的投资者,在校时是山鹰社的登山队长。这改变了他的人生。2000年他毕业于北大化学系,却去了中国登山协会当教练,还参加了北京奥运会的珠峰圣火传递工作。那次山难之前,登山队员们请他来,讲授过地形地貌、气象及高原反应等知识。

在《巅峰记忆》中,孙斌也是一个出镜角色———登山者。他们6名登山者结伴,在去年9月攀登了当年北大山鹰社遭遇山难的希夏邦马峰,8012米。这是一次商业登山活动,他们每人花费8万元,和西藏圣山公司签约,获得了30多名藏族向导和辅助人员的服务。孙斌负担了其中一名女登山者李兰的费用。她是这部电影的主角。

这次登山给留着长发的导演李嘉———北京电视台体育部的一名编导灵感———为何不顺势拍下这次登山,以李兰的经历为主线,引入当年的那场山难呢?

于是,这部纪录片的一开头,便是李兰的自述:“……这片河谷和我曾有着那么深、那么强烈、那么难以割舍的关系,我来,我是为这个山谷而来。”这样的自述,贯穿了整部电影。

李兰之所以有这样的地位,因为她是6名登山者之中,唯一经历过当年那场山难的人。

2002年夏天,已经从北大广告专业毕业两年的李兰仍跟着山鹰社一起登山。是年,山鹰社的目标是西藏的希夏邦马西峰。

对世界上任何一位非专业登山者而言,八千米都是一个值得骄傲的高度。1999年,山鹰社成立十周年之际出了一本社史,名字就是《八千米生命高度》。这个名字的底气来自前一年北大百年校庆,山鹰社以这样的举动表达祝贺:攀登上了8201米的世界第六高峰卓奥友峰。尽管绝大多数登山队员皆非在校学生,但那一次无疑是山鹰社有史以来的最高峰———此前国内从未有业余登山队登上过这一高度。

校庆过后老队员们纷纷散去,继续登山的任务落在了在校生身上。他们虽也知道自己不足以挑战八千米,但又无法杜绝它的诱惑———于是,他们定下了这个目标。根据的路线资料来自多年前的一支日本登山队。

希夏邦马主峰高8012米,西峰高7292米。“我们当时确实是想一边攀登西峰,一边侦察,看将来有没有攀登主峰的可能性。”当年的山鹰社长,99级生物系的国家二级登山运动员刘炎林说。

当时,山鹰社网站刊登的一篇文章称:“……今年的梦,是希夏邦马西峰———7292米。届时,我们会以一种怎样的方式在岩壁狂欢?”“自我膨胀”。今天,一位山鹰社社员如此对南都记者评价8年前的山鹰社心态。

“对于攀登者们来说,纪念的最好方式就是重新攀登这座山峰,这将是我的一个坚定的心愿。”李兰在《巅峰记忆》中说。但她也没有想到,这部电影会一直拍到今年。

严酷之地

“我坐在驮包上,久久地向着山谷方向看着,就哭了,我们十五个一起进山,却有人再也不能自己走出来了,那个山谷始终沉默着”———《巅峰记忆》

八年来,那次山难从未得到面向社会反思和追忆的机会。除了2004年山鹰社十五周年时拍的一部内部短片《没有顶峰》中提及外,它一直是山鹰社、北大乃至中国民间登山运动心头的隐痛。这次拍电影,北大还有相当一部分反对声音。

在李兰的回忆中,希夏邦马的冰川还如八年前一般,沉默而骄傲地伫立着。

2002年7月中旬,山鹰社15名队员先后到达西藏。为了省钱,他们没有坐飞机,而是先乘火车到格尔木,再坐大客车几经辗转到达拉萨。10元钱一张床位的小旅馆,他们亦非一人一床。有几名男同学都睡在地上。

山鹰社并不缺钱。李兰回忆,当年社里申请了体育彩票的赞助,10万元。给拉不到赞助的山鹰社科考队留了两万元,还要省钱做其他一些活动。最后,包括路费、吃住和登山注册费在内,只花了5万元。

省钱,招来了山难发生后舆论的质疑:为何不听从西藏登山协会的建议,花钱租一部海事卫星电话,再雇几名藏族向导?

西藏登山协会给山鹰社的建议除了以上两条,尚有一条:希夏邦马峰位于雅鲁藏布江以南,纬度低,这个季节是希夏邦马的雨季,降水多、积雪不牢固,安全系数低。建议他们改在春秋两季攀登。

三条建议都未被采纳,山鹰社只是向西藏登协借了三台对讲机用。除了省钱、自力更生这两条一切学生社团都本能地沿袭的准则,时间更是一道跨不过去的坎。这次除李兰之外的14人全部是在校学生,他们只能利用暑假登山。

根据对高山的适应情况和攀登实力的强弱,15个人分为A、B、C三组,最强壮和技术最优秀的A组五个人担负了冲顶任务。他们是98级电子系学生雷宇,曾任山鹰社社长;98级数学系学生林礼清,曾任山鹰社秘书长;2000级政管系学生张兴柏、2000级力学系学生卢臻和99级数学系学生杨磊。三人分别是山鹰社的训练部部长、装备部部长和资料部部长。

由于要照顾身体适应最差的队友,队长刘炎林留在了负责后勤的C组。李兰在B组。她还憧憬着,如果A组顺利成功且天气允许,她也将尝试冲顶。

8月7日中午11时,走出冲顶前最后一个营地C 3的A组翻过一面6700米高的大雪坡,来到两块大石头中间。上宽中窄,成喇叭口形状———这是典型的易发生雪崩地形。西藏登山队事后用特快专递邮给中国登协的搜救报告称:8月初,这里已连续下了8天的大雪。

如果不走雪坡而走山脊,就不会出事。8年后的今天,李兰如此对南都记者断言。然而,当时缺乏经验的学生登山队看不出这个毁灭性的错误。A组最后的信息是“正在修路”。不久,联络就断了。

李兰的B组和刘炎林的C组都以为是步话机故障。直到第二天,李兰按计划上到C3营地,发现昨夜根本没有人回来,才觉得不妙。她抱着最后一丝侥幸心理想:或许是他们冲顶到半路回不来,挖雪窝趴了一宿?实际上,他们这些学生没人懂得挖雪窝的技术。

又一天过去了,A组还没有回来。李兰和一名队员上山去找,发现了“半个足球场那么大”的雪崩区域;还发现了在两块大石头中间的雪坡上,似乎露出一点人体的痕迹……

刘炎林事后写下文字回忆:

“(8月9日)6点半左右,李兰和牟治平出现在帐篷对面陡峭的雪坡上。我拿了一瓶水出去接。风雪又起来了。老牟走在前面。我问:怎样?他黑着眼睛和嘴唇,说:A组全完了。我一下子感到了自己全身的颤抖。我继续往上走:李兰还在后面。我抱着李兰,她靠着我肩膀,大声嘶哭,一会挣脱我的肩膀,在漫天的风雪里尖声大叫。我跪进了雪里,所有的疑虑都被证实了,所有美好的设想都被打破了。岳斌趴在雪里,双手拍打雪地。”

雪崩是登山者的大敌。新中国第一位登山烈士丁行友便死于雪崩。落在手上轻飘飘一会儿便将融化的雪花汇集、滚动、崩塌,就变成摧毁一切的万钧之力,人埋在雪中几分钟便会窒息死亡。上次日本人走这条路线平安无事,谁能想到这次竟如此惨烈?

由于没有海事卫星电话,队员们只能下山求救。一直到15日,西藏登山协会派出的搜救队才赶到大本营。

事实上,搜救队员们也没有见过如此惨烈的山难。

最终,搜救队发现了三名队员的遗体。另外两人的遗体据推断埋在更深的雪中。由于雪崩危险时刻可能发生,根本无法把遗体从6000多米高的雪山上运下去,甚至没有时间将遗体全部挖出。搜救队员们根据国际惯例,在拍照、取下部分遗物后,将遗体原地掩埋。

李兰在《巅峰记忆》中说,当时她和队友下撤时正是中午,怕再雪崩,不得不在山坡上坐等了几个小时才下去。望着冰川,她觉得它一点儿都不美。很丑陋,而且很脏。登山这件事情“是很荒谬的一件事儿”,“完全没意义”。

在藏语中,“希夏邦马”意为“气候严酷之地”。

血的总结

“孤独极了,好像要有300人等着看我的旧伤口一样,又一定有人要听我对过去的描述,其实我没有义务一定已经恢复得很好了,一定要表现得很超然么?”——2010年11月16日,李兰的微博

不待刘炎林等第一批六名队员飞回北京,舆论对“山鹰折翅”的关注已炒成了一片。网上甚至出现了这样的评论:“是取消山鹰社的时候了”。

在纷乱中,最后一批回到学校的李兰被遗忘了,没有赶上刘炎林等人接受的心理治疗。

山鹰社攀岩训练墙旁边的玛尼堆,就是此时树起来的。无数胸戴白花的学生在堆旁点燃烛光的场景上了电视新闻。五名遇难社员被授予“登山勇士”和“共青团标兵”称号。除了每人1万元的生命保险,北大赔给每个家庭8万元。他们的父母来到学校,在严密看护下一次次哭得死而复生。

有山鹰社“教父”之称的山鹰社首任社长、98年卓奥友登山队的队长曹峻认同李兰对希峰山难的技术性分析。他另对南都记者总结说:希峰山难表明山鹰社作为学生团体,知识点方面的欠缺,和团队风险控制能力的欠缺。

北大也没有就此禁绝登山活动。但刘炎林回忆:各种各样的总结会一直从当年8月份开到了第二年三四月份,山鹰社历年的许多老队员都赶回来参加。除了总结山难原因,还定下了一条规矩:山鹰社的核心主题是“登山训练”,而非此前懵懂的那种“一山更比一山高”的心态。

孙斌的看法与曹峻相近:纪录是山鹰社创造的,每一代队员都想超越纪录;问题是每一代队员不一定都比前一代的技术水平高。另外,总是靠老队员给新队员当教练,技术的传承也成问题。“毕竟,不是每个人都可以成为合格的教练。”

缺少气候地形资料的山、天气多变恶劣的山、有不可避免的雪崩地带的山……从此成为山鹰社明确不考虑的选择对象。按照这一标准审视山鹰社往年的战绩,所有的人都心生凉意:发生山难的前一年,山鹰社攀登了7048米高的西藏穷母岗日峰。那是一座难度远远超过希峰的高山,且有不可避免的雪崩地带,还真的发生了雪崩,只不过侥幸无人受伤。刘炎林、李兰,以及五名遇难队员中的四名都登顶穷母岗日成功。按照这样的力量标准,攀登希峰其实根本不在话下。可谁想到,会发生雪崩呢?

参照希峰的标准,山鹰社还伴生了诸多不成文的规矩:不登7000米以上的山,不登雅鲁藏布江以南的山等。中国登山协会也多了一些新规定,如学生登山队必须聘请向导。

对五个遇难社员家庭的感情,成了山鹰社心灵上永远的一块保留地。刘炎林勇敢地拒绝了学校的劝阻,坚持去见五个人的家长。他们想用各种办法弥补家长们的心伤,其中包括在遇难社员之一卢臻读中学的母校设立了一个“卢臻奖学金”。还按照五个人的家庭分布地域,派家在附近的社员假期去探望。

这些慰问方式没多久便难以为继。新入社的社员未曾经历其事,对五个遇难者的家庭没多少直接感情;按照李兰的话说,“也不是每个学生都长于人情世故”,哪句话该说、哪句话不该说,年轻人们都不好把握。

没多久,探望改由刘炎林和李兰这些山难的亲历者去,按照他们每个人的籍贯,各负责某个遇难者的家庭。

依然不行。遇难者家长对他们的情感是矛盾的。双方交谈,总是三句两句扯到死难的儿子身上,空气极易瞬间冻僵。一方面,他们确实想好好招待这些孩子;另一方面则不希望他们来。因为这无疑是又把他们心灵上的创口揭开一遍。

这种看似温情实则残忍的慰问,李兰刻骨铭心。她对自己的心灵创伤有切实印象:经常在公众场合控制不住自己,一喝多就流泪,就想那五个死难的队友。“……刚开始我们这些人想做点什么,其实更多的是为了自己心安。”

“卢臻奖学金”发了两年,停了。刘炎林的解释是,后来他读研究生事情多,忙忘了;李兰则解释为,每次给中学生发奖学金都要把卢臻的父母找来,这太残忍。五对父母从来没有当面对他们说过“你们别来了”。但其中一些亲属曲折地表达了这层意思,她才恍然大悟。后来,李兰又给他们邮过几次月饼之类的东西,但她再也不去了。

折翅再翔

“我们带着勇气来了,我们带着伤痛离开,我们又重新回来,我们终将会离去,将记忆永远留在这条沉默的山谷里”———《巅峰记忆》

事实上,早在1999年,北大山鹰社就发生了它有史以来的第一次山难。只不过没有引起团队的警觉。

那一次,李兰同样是亲历者。她参加的山鹰社第一支女子登山队,11名女队员和2名男教练攀登了5588米高的四川雪宝顶。这是一座很适合初学者攀登的山,雪线以上只有四百多米高,坡度在20度到25度之间。但就是这样一座山,还吞噬了一名女队员———21岁的北京大学成人教育学院学生,来自湖南理县的周慧霞。

李兰所在的大多数队员相继登顶后,周慧霞所在的后勤小组也开始了冲顶。她刚行走了约半小时,坐下休息,忽然身体失去平衡,一路向山下滑去,最终被抛下悬崖而不幸遇难。

作为周的湖南老乡,曹峻对这起山难亦有技术分析。如果周慧霞当时身体不错,就能做规避动作避免悲剧,可惜的是,她已没有余力,以致一路滑下悬崖。二是学生社团毕竟存在着一定的管理不严,经验不足的弱点。如果当时能拉下脸来,让身体状况不佳的她留守;如果能在攀登难度不大的路面时也系上安全带……

周慧霞的死没能给山鹰社和北大以多少触动,他们普遍把这看做一场意外。媒体也没有过多关注。李兰虽然不免害怕,但在下山的路上还是想:下次,一定还要登这座山!

希峰山难发生后的第二年暑假,山鹰社选择了1990年第一次登山时的出发地———6178米高的青海玉珠峰。那是一条成熟的,有安全保证的路线。折翅后的山鹰,又回到了它的出发点。它聘请了3位西藏向导,中国登山协会又派来了两位。

李兰是这次登山的技术顾问,刘炎林则担任了登山队长。他对登顶后那一刻的回忆是:

“(在顶峰)……站在风里,一股心思涌上心头,双腿发软,便跪在雪地里:”弟兄们,我把今年的队伍带上来了。‘在五月份的登山申请书里,我写上了这一句。而今,我可以极痛快地哭,极痛快地对自己说这句话。“

此后的每一年,山鹰社都基本沿袭了这样的方针。虽然仍对未登峰(没有官方记载攀登过的山峰)、七千米这样的名词所吸引,但那场山难杜绝了所有冒险的可能。2008年,他们攀登7028米的新疆考斯库拉克峰,未能登顶。原因在于,在登顶之路上有一座雪桥(山谷裂缝被雪填满的桥),无法判断下面有多深,更无法判断能否承受住队伍通过的压力,宣布放弃。

在今年山鹰社的登山报告序言中,刘炎林说:“每一次的攀登都不能脱离山难的影响”。

山鹰社现任社长,1990年出生的小伙子王正对南都记者列举了希峰山难给山鹰社带来的最大现实改变:从前,山鹰社自己选好明年想攀登的山峰,只需去向校团委请示,再通过团委获得党委首肯即可。从2003年起,山鹰社每次选山都要举行一次甚至几次论证会,请来校方、老队员和中国登山协会的专业人士来评判是否可行。

团委、党委皆非登山的专业人士,除了叮嘱他们“注意安全”,还能提什么反对意见呢?有没有专业人士参与决策,结果显著不同。

今年的登山结果便很能表明这种论证会的作用。2009年12月,山鹰社宣布,海拔6822米的未登峰,西藏北部的夏康坚峰是明年的目标。北京航空航天大学登山组织“凌峰社”成员在论坛里说:“山鹰独立、探索的精神在7年之后,终于又回来了……”

但到今年6月份,中国登山协会主席李致新亲自给山鹰社打来电话,建议他们换一座山。理由是夏康坚峰地处偏远、资料稀少,可控性相对较低。最终,在尼玛次仁的建议下,山鹰社改变了目标,改为卡鲁雄峰。“路线成熟,交通方便。”帅气的王正说。

不顾面子的行为,效果是扎扎实实的:在5名西藏向导的帮助下,全队19人参与攀登,登顶者多达16人,全部无一损伤、安然返回。刘炎林亦为其中之一。

山鹰后传

“我闭上眼睛,极力从心的深处捕捉第一次看到这庞大山体时的最初的感觉,那是最初的一点单纯,只想着一座一座地爬山,现在呢,是更复杂了?还是更简单了呢?”——《巅峰记忆》

山难和山鹰社的经历改变了许多人。8年来,中国大学的登山社团迅速增加,民间登山运动更风起云涌。曹峻评价说,“山鹰社的主要社会作用,在于拉近了登山和民间的心理距离。”

曹峻目前是深圳市登山协会的专职副会长,李兰则是西藏登山学校的教练。孙斌结束奥运火炬接力中心珠峰运行组组长的任务后就辞职下海,创办了一家名叫“爱巅峰”的公司,专门提供登山培训和服务;刘炎林也在这家公司做项目经理。明年他将拿到北大的博士学位,但已决定不会去搞学术研究。

刘炎林现在搞的项目,是“山鹰会”,山鹰社的后传。在《巅峰记忆》的首映式上,这个尚未注册组织的LOGO已经出现。它几乎与山鹰社的LOGO一模一样,不过由一只鹰变成了三只。

曹峻是这个组织的发起人之一。他的初衷是:山鹰社的老社员毕业走上社会,其中许多人以登山作为职业或业余爱好,也都对这个组织有感情,愿意帮它做事。而这些人的能力和身份,无疑比大学生有许多优势。为什么不建立一个这样的平台呢?

2008年末,曹峻等几个山鹰社老队员商议成立了一个基金,以纪念即将来临的山鹰社成立20周年。他们募到了40余万元后,一位不愿具名的著名深圳企业家,也是山友,捐出了自己为户外运动品牌代言的100万元,其中80万指明给两次北大山难的6名遇难队员家庭。

余下的20万元汇入山鹰基金,总数达到60余万。身为理事的曹峻认为,这笔钱或许能帮助山鹰社在更专业的方向上更进一步。

“更进一步”的含义在不久的将来,或将转为现实。孙斌的“爱巅峰”公司尽管目前仅有5个人,但已成功组织了攀登大洋洲和北美最高峰的商业旅游活动。他下一步考虑的是:将国内顶级的登山、攀岩等专业人士与山鹰社联系起来,实行系统的有偿培训。此前10年,他从未对山鹰社邀请的讲座、培训和论证登山计划等活动收过一分钱。这一次,山鹰社将从他的朋友、校友,变成他的客户:“山鹰会”的会员中,无疑也潜藏着巨大的商机。

“孙斌是在商言商……我们想,比较理想的模式可能是这样。”曹峻讲。“某个赞助商出钱给山鹰基金,得到名声;孙斌的公司收钱,出培训服务;山鹰社得到实惠。”

每个山鹰社成员都知道两起山难、六位遇难者的故事。遇难者的家庭如今也或多或少适应了新的生活。林礼清的哥哥林礼宜考上了北大经济专业的研究生,如今已经毕业,在厦门工作。张兴柏的弟弟张兴旺今年刚结婚,一家人勉力耕种20余亩地,种玉米。接到南都记者的电话,这个22岁的小伙子并不觉得突兀。常与刘炎林聊天的他说,母亲如今很少因为思念哥哥而哭了。他们的父亲,55岁的黑龙江农民张清春用粗糙而朴实的口吻说,并不知道拍了一部这样的电影,与他遇难的长子有关。

“岁月的痕迹、攀登的痕迹、成长的痕迹都从身上掠过了,最后剩下来的东西是不是就是我到这世界尽头来寻找的呢?”———《巅峰记忆》

新疆博格达峰、四川四姑娘山、云南梅里雪山……基本上,每月一座。

这不是山鹰社的登山计划,是李兰一个人的。一直排到了2012年。搭档是谁,哪座山,什么方式,都已确定。

比起教师,她更在乎自己的另一个身份———FreeClim ber———在中国,这个单词特指那种一年有一半以上时间都在爬山的人,总数不超过10个。尽管已是某户外品牌的签约运动员。

与中国在登山运动中付出血的代价较少形成对照的是:珠穆朗玛峰的28条攀登路线,中国人到目前为止只爬过两条传统路线。登山探险运动的几乎每一个分支上,中国与世界的差距皆非一星半点。这是国内登山界的共识。

李兰尚未成家结婚。在《巅峰记忆》中她解释这一点,“还不到时候吧”。每逢听到“你该生活得正常一点儿”诸如此类的劝告,她就做出一副真诚的请求状:“全国13亿人,6亿5千万女性,就让我一个生活得另类一点儿,不行吗?”

这位亲历两场北大山难的女登山家语速极快,似乎要抓紧每一秒时间用来攀登。当初从希峰下撤的10名队友天各一方,今天只剩她和刘炎林还在爬山。与学生时代相比,她目前的登山技术、经验,对突发事件的把握能力和对风险的承受能力,皆不可同日而语。

当年,她觉得登山“是一件特别荒谬的事儿,完全没有意义。”今天她说:“登山是我全部的意义。”

《巅峰记忆》的首映日,11月18日是李兰的生日,已成为中国登山协会副主席的王勇峰到场。80分钟的电影放完,观众集体合唱《祝你生日快乐》。这是一种格外的幸运。因为就在三个月内,她连续遭遇了三次生命危险。

今年8月初,她攀登新疆博格达峰,一只脚踩进裂缝,半个身子都掉进去了。9月初在四川登山,一块大石头掉下来,砸中她的头部,被头盔挡住。不久前,她又刚刚在梅里雪山滑坠一次,从40多米高的山崖上,三个山友一起摔下来。幸好被一处小平台接住了。

情绪稳定后,三个人讨论起这样一个问题:如果没被接住,《巅峰记忆》的首映式会变成什么样子?李兰十分肯定:

“一定是非常悲情,也非常隆重。因为主持人会说:对不起,主演前几天刚刚在山上挂掉了……”

南都记者 冯翔