詹姆斯-卡梅隆:完全面向未来

http://www.sina.com.cn 2012年05月12日 00:21 三联生活周刊 微博

他是完完全全面向未来的人,这使得与他在一起的工作确实时常面临考验,但从未失去希望。

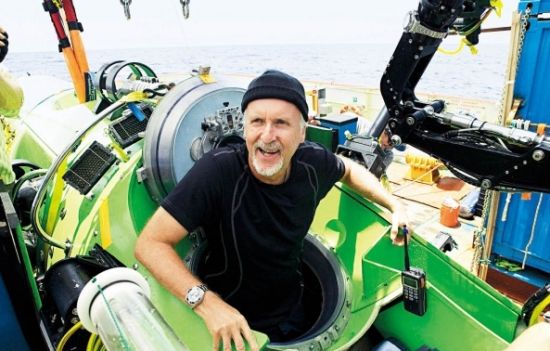

3月26日,卡梅隆成功完成独自下潜马里亚纳海沟任务,走出“深海挑战者号”深潜器

3月26日,卡梅隆成功完成独自下潜马里亚纳海沟任务,走出“深海挑战者号”深潜器此次北京国际电影节上,除开幕式当晚的红毯礼,每一场新闻发布会、合作论坛讨论、交流见面活动上,詹姆斯·卡梅隆都穿着一身极普通的深蓝色工装,因此他偶尔偷偷扔掉主办方给嘉宾佩戴的鲜花,也会极其自然地随手拿起工具帮一旁工作人员解决些小问题。在中国,很多人称他是“卡神”。

“我是世界之王”

好莱坞有这样一则广为人知的笑话,有位好莱坞人士死后来到了天堂,他看到有人在高高的吊车上正操作着一台巨大的摄影机,便疑惑地问:“詹姆斯·卡梅隆应该没有去世吧?”天堂里的掌门人圣彼得回答:“是,卡梅隆还没有去世。那是上帝,他正把自己想象成卡梅隆。”

对贝弗利名利场里的绝大多人而言,仅世界电影史上最卖座的导演这一条,足以把卡梅隆与上帝画上等号。1997年《泰坦尼克号》推出3个月后,全美票房收入高达4.7亿美元,而国际票房更是超过了18亿美元。影片获得了14项奥斯卡奖提名,最终将11座小金人收入囊中。这个纪录保持了13年,直到被卡梅隆自己打破——《阿凡达》在北美地区上映47天,总入账6.011亿美元,超越了《泰坦尼克号》之前保持的6.001亿美元的纪录成为新的本土票房总冠军,而国际总票房逾27亿美元。凭借《泰坦尼克号》在柯达剧院接受最佳导演小金人的时候,卡梅隆曾喜极呼喊:“我是世界之王。”那余音绕梁直至今日。

当然还有一些人叹服于卡梅隆的壮志豪情。2012年3月26日关岛当地时间7时52分,57岁的詹姆斯·卡梅隆驾驶单人深潜器“深海挑战者号”成功下潜至世界海洋的最深处——马里亚纳海沟底部,下潜深度达10898米。并且“深海挑战者号”潜水器装备了8台高清摄像机,为了适应3D电影的拍摄要求,其中有4台安装在载人球壳的外面。卡梅隆的团队为这次探险专门开发了可以在水下拍摄3D影像的系统,以获得最佳的水下拍摄效果。这种技术创新本身已经为深海摄像技术的发展做出了贡献。詹姆斯·卡梅隆是历史上第一位,也是唯一一位目击了地球最深处景象的探险家。

“我的探险不仅是下潜到海水最深处,还要把水下故事讲出来,没有人讲述过这个故事,而我拥有先进的3D技术手段,尤其适合讲述这样的故事。我希望全世界观众分享我的旅程,感受遭遇另一个世界的惊喜。另外我也想提到科学家,科学家非常喜欢3D影像,通过3D影像他们可以计算海底生物的大小,精准了解深海地貌,生物分布状况。这就像是真的打开一扇窗口,从而认识另外一个世界。”向本刊谈起最新的深海探险,卡梅隆那保持着严肃表情的脸上稍有笑意。

阳光下再见!

事实上,这是卡梅隆的第73次深海潜水。卡梅隆告诉本刊记者,最初爱上潜水时,他只是觉得水下世界的宁静对于好莱坞的焦躁生活是颇有效果的调剂,远比开快车来得过瘾。“在下面的世界便没有人知道你是谁,因为接近死亡,非常宁静。”因此他尤其迷恋下潜前关闭顶盖舱门的时刻,每当这时,他要满脸得意地和海面上的同事说一声:“阳光下再见!”

而此次在最幽深的海底工作了差不多7个小时,他为自己征服的另一个世界兴奋之余,却发自心底又生出有关生的感慨:“下潜之前心理医生对我说,独自下潜7小时会带来一定程度的心理恐慌。确实,我第一次感受到比拍到满意图像更重要的是回到海面上。但这仅是一瞬的想法,更多时候,我享受海洋的巨大,另一个世界的繁茂壮美。海洋是真正的生命载体,而人类至多不过是食物链上的一环,地球生生不息,我们应心怀更多的敬畏。”

此次卡梅隆的深海探险依旧会在不远的将来,以3DIMAX纪录片形式呈现给观众,想必那又会在全球范围内引发新一轮卡梅隆热潮。卡梅隆总强调自己先是探险家,然后再是电影导演,这似乎是在说明一种自我认可的次序。如十几年前,先是12次潜到约3700米“泰坦尼克号”残骸深处,成功利用遥控潜水器进入残骸内部拍摄,终于获得了满意的视觉效果后,才有了电影《泰坦尼克号》的诞生。而后,搭乘俄罗斯“和平号”和美国“阿尔文号”多次亲临大西洋、太平洋海底裂隙冒着黑烟的热液活动区探险之后,完成了纪录片《深海异形》。2011年8月16日,卡梅隆异想天开地在俄罗斯贝加尔湖水下1600米深处过了自己的56岁生日,这似乎最能佐证他对探险本身的迷恋。

事实上,詹姆斯·卡梅隆的探险家野心不仅在水里,而是关于任何未知空间。《泰坦尼克号》之后,决定从好莱坞出逃的卡梅隆曾辗转俄罗斯和美国之间,参与太空计划、空间站生活和工作训练,为有朝一日探索火星积极准备。甚至亲自在科罗拉多大学聚集起700名志愿者,发起非营利性“火星人”组织,成员中有科学家、工程师、学生,卡梅隆称他们是“从事各类地球工作的红色星球爱好者”,而他的新电影计划同样与红色星球爱好紧密相关。他希望自己能做一部3DIMAX电影,以及一部时长5小时的电视纪录片,目标就是准确反映人类登陆火星的过程。

虽然电影类型为虚构电影,但卡梅隆强调,自己的科学虚构和科幻虚构的本质不同,卡梅隆强调自己面对现实进行科学虚构,他告诉本刊记者:“我的火星计划是真正的科学虚构,我遵守现实已知的科学规则,每个细节都趋于完美,要经得起物理定律的推敲斟酌,所以这场探险就是从今天的现实出发,到达具体的未来现实。”

因此,卡梅隆说,在他的剧本准备过程中,不仅通过完整运算推理润色了NASA当局火星登陆计划的内容(非机密部分),写出了自己完整的火星登陆漫步方案,甚至独立起草设计了一艘火星探测飞船。当他带着自己的绘图和数据表格来到休斯敦的约翰逊空间中心,向那里的工程师征询意见的时候,NASA的专业工程师们也不得不承认他的很多主意是切实有效的,也因此,卡梅隆正式成为NASA意见委员会的成员。

而美国的火星计划却一波三折,直到2011年NASA送了一艘价值40亿美元的飞船登陆火星。当然,这不是卡梅隆的宇宙飞船,但大量相似之处为人津津乐道。“如果卡梅隆愿意成为一名工程师,那必然是非常出色的,事实上他是有非常多的创意,有些不那么切实际,但更多是那些经过系统训练的科学家所不及的。”

超越《星球大战》

在好莱坞,具备科技和工程教育背景的导演不乏其人,霍华德·霍克斯曾经是康奈尔大学机械工程专业的学生,希区柯克曾经在伦敦学习过电路工程。而很少人如卡梅隆紧密地将科学工程和电影紧密相连,甚至,他完全乐于用完成工程的思路创作电影。“在工程领域你所做的最大一部分工作是计划,做电影同样如此,当一个导演第一天到拍摄现场喊出了第一声cut,事实上这部电影已经大半完成了。”他说。

然而卡梅隆不是科学家,也不是工程师。他生于加拿大的安大略省,他父亲菲利浦·卡梅隆(PhillipCameron)是一位电子工程师,母亲雪莉·卡梅隆(ShirleyCameron)则是一位艺术家。1971年全家移居到美国加利福尼亚的南部城市贝瑞阿(Brea),那年卡梅隆刚好将升入13年级,迁居使他失去了升入大学预科的机会。但卡梅隆说他早隐隐渴望这样一次搬迁,尤其是当他一次又一次去电影院看史坦利·库布里克那部因为内容深邃玄哲而影响力欠佳的《2001漫游太空》时,16岁的少年真是满心欢喜:“地图上说,从此我距离好莱坞仅剩了30公里的距离。”

来到美国后,卡梅隆很快进入贝瑞阿当地的两年制社区大学继续学业,开始他选择了主修物理专业,并且继续习惯性地跳级,直接选修大学数学Ⅱ。学期末的成绩单上偏偏这门功课的成绩是B,盛怒之下他转修了英文,并且很快就离开了学校,从此做过不少蓝领工作——看门人、卡车司机、机修师,以及在全美国最炎热城市小镇上的加油站里做加油工。

1977年,乔治·卢卡斯拍出《星球大战Ⅰ》,因其前所未有的太空场面,纷繁复杂的星系斗争,被称为“继摩西开辟红海之后最为壮丽的120分钟”,全球近8亿美元票房更使得这部电影成为20世纪最为重要的文化事件之一。而当时的卡梅隆,正在做中小学午餐的配送工作,因为常常蜷缩在闷热的驾驶室里涂涂写写自己的科幻小说,被工友们称为“怪人”。

可以想象,对于一个从10岁便狂热追捧蜘蛛侠漫画,稍长大便把阿瑟·克拉克(ArthurC.Clarke,著有《童年的终结》、《城市和群星》、《2001:漫游太空》等)、罗伯特·海因莱因(RobertA.Heinlein,著有《星船伞兵》、《异乡异客》、《星际迷航》等)、雷·道格拉斯·布莱伯利(RayDouglasBradbury,著有《冰霜与烈火》、《黑色嘉年华》、《火星纪事》等)、库尔特·冯内古特(KurtVonnegut,著有《猫的摇篮》、《五号屠宰场》、《冠军早餐》等)等科幻小说家当做精神伴侣。对于比邻好莱坞而居,同时野心勃勃的年轻人来说,《星球大战》的轰动效应对其精神世界产生的震撼可想而知。卡梅隆说:“对于我们这一代来说,没有一条从小(独立电影)起步的道路,成为导演的路只有一条:超越《星球大战》!”

卡梅隆说,从此他开始有针对性地做好进入电影圈的准备。周末时,把所有时间花在南加州大学的图书馆里,研究和影印那些电影专业学生探讨技术疑难问题的论文,比如光学感应技巧、运动镜头拍摄技巧等等。他至今保留着那些花费了好几百美元影印费的整整两摞论文。

同时他放弃了小说创作,开始专心于剧本练习。第一个长篇剧本名为Xenogenesis,其中确实不乏对《星球大战》、《2001漫游太空》的模仿,但恰好借着因《星球大战》而高烧的商业神话,非常幸运地从朋友的朋友的父亲那里找到一笔用于拍摄试片的资金。为了人生第一次拿起摄影机,他更通宵达旦地泡在图书馆里,研究各式手工特技,结合自己的想象力加以改进,亲手制作了所有电影里要用到的道具,常累到直接睡倒在自己一手搭建的未来城市模型中。

这段样片的效果非常好,虽然卡梅隆没有得到完成整部影片的投资,但因为这段样片,卡梅隆获得了进入好莱坞制片厂工作的机会。他开始为卡曼工作室工作,起初是为1980年的影片《星空大战》制作特技模型,第二年他就升职为这个工作室的另一部影片《恐怖星系》的小组导演。1981年,卡梅隆自己导演了第一部电影《食人鱼2:繁殖》那是一部临时由他接手的影片,而他因此和来自意大利的剧组人员相处得极不愉快,拍摄完后,出品方出于对一个无名年轻人的轻视,随便就剥夺了他对电影的剪辑权,带着电影回了意大利。

卡梅隆说,当他亲眼看到这部影片的粗剪片时,因恐慌自己的名字和这部糟糕电影联系在一起,失望并且一贫如洗的他仍旧立刻买了张去罗马的单程机票,用信用卡撬开工作室的门,夜以继日重新剪辑了整部电影,因为再也没有钱了,日日都靠偷酒店里早上免费的小圆面包过活。

疲惫和贫穷使他的体力透支到极限,终于因高烧昏睡在了床上,由于担心自己可能就此死去,做起一个怪梦,梦到自己正被来自未来的机器人追杀。后来这个梦成为一部名为《终结者》的电影剧本,卡梅隆以1美元的价格把它卖给了制片人高尔·安尼·赫特(即卡梅隆第二任妻子),条件是让他自己导演这部影片。高尔答应了他的要求。1984年,《终结者》完成,那是卡梅隆自信心的低点,临近上映,才小心翼翼只安排了一场面对媒体的看片活动,意料之外的是,洛杉矶时报影评称:“劲力十足的追击,聪明的特技,还有狡黠的幽默。”而《时代》周刊甚至评它为年度十佳影片之一。

结果是这部投资仅650万美元的电影,赚得了3600万美元的美国国内票房,以及影迷和评论界的一致好评,卡梅隆终于从B级片导演,一跃成为好莱坞最年轻也最具潜力的新人导演之一。

显然卡梅隆仍不满意这样的成长速度,而成就一流水准最便捷方式就是对最一流的成功挑战。卡梅隆说他于是决定重拍雷德利·斯科特的经典之作《异形》,至今他清楚记得当时好莱坞最权威的制片人朱莉娅·菲利普(JuliaPhilips,《出租车司机》、《第三类接触》的制片人)对他的警告:“如果真的要拍这么一部作品,结果早就显而易见,好的全归雷德利·斯科特,差的全是卡梅隆。”

“别人说这是一场职业生涯的自杀,我不那么认为,没有人愿意写这样一个剧本,我就给自己准备了一张非常难受的椅子,把一张西格妮·韦弗(因主演《异形》成为好莱坞巨星)的照片放在眼前来提醒自己,要时刻把注意力放在她的身上,当时只是心想,天啊,只要能早点写完。”

卡梅隆的直觉是犀利而准确的,在《异形》的轰动性成功中,女性英雄形象占了相当的比例,影片也因此打破了以往的好莱坞动作片的流派框架,甚至影片的编剧丹·欧巴农(DanO'Bannon)认为,故事本身该是一部强奸类型电影,尤其是那些想象力喷张的“性爱”场面,不仅有诸如男性被插入恐惧的暗喻,电影中凯恩还被那个贴脸的异形“口内攻击”,甚至算得上对传统恐怖片中永恒将女性置为脆弱被攻击对象的“报复”。

卡梅隆说,西格妮·韦弗开始仅是勉强答应看看他的剧本,但当她与他见面的时候,已经是有备而来。她把卡梅隆的故事用各种颜色的墨水笔进行了标记,甚至页边也被笔记和问题写得满满。卡梅隆至今记忆犹新,他说:“当时她很直接地说得加点特殊情节,比如她想要在故事中死亡,她不想使用枪,她想要和外星人做爱。”

韦弗的要求无疑在女性觉得作为中心的基础上又增加了女性角色的力度,加之那些卡梅隆擅长的朴实却有力度的写情,以及巧夺天工的特效设计,《异形Ⅱ》大获口碑和票房同样成功,卡梅隆于是功成名就占据了好莱坞一线导演的位置。

规则挑战者

对自己的导演生涯,卡梅隆保持着某种步步为营的策略。在1991年,好莱坞一线商业巨片的成本控制在五六千万美元之间,获得行业认可之后的卡梅隆,便果断尝试着打破规则,随手烧掉1亿美元的《终结者Ⅱ》开始,以及接下来的《真实的谎言》系列,直到《泰坦尼克号》,卡梅隆不断挑战着规则,任由自己的想象定义所谓好莱坞巨片的规格。卡梅隆毫不否认自己是喜欢钱的,他告诉本刊记者,“但我赚钱的方式是想办法把钱好好花出去而已”。

而且他从来不讳言自己的任何秘籍,比如讲故事的秘籍就是,“我笔下的每部电影都是爱情故事。因为我始终如此,热衷于婚姻,渴望成为父亲,等待真爱”。虽然在过往的四任前妻中,早背上了诸如“魔鬼”的骂名(琳达·汉密尔顿),但卡梅隆确实始终擅长将女性作为叙事的突破口。而且正如五任妻子有着极共通的特质,卡梅隆也在自己的故事里一遍遍书写着同一类型的女子——独立,坚强,叛逆又勇敢,还要具备极好的射击、骑马、驾车,甚至驾驶飞机的技术。“我妈妈就是一位非常非常独立的女性,我对她性格中刚强的一面印象颇深,那成了我心中最宝贵的女性特质之一。”

然而相对于有时仅能维持十几个月的婚姻,詹姆斯·卡梅隆和制片人乔·兰道(Jhonlandor)的18年生死与共更像是卡梅隆的人生传奇。事实上,当初卡梅隆端着那份男版灰姑娘故事的剧本和令人大跌眼镜的预算到处游说的时候,乔是唯一耐心听完他讲述,并也感到大船覆灭一瞬之壮阔悲情的人,他从此选择了和卡梅隆站在一起。当卡梅隆说要让一个蓝皮肤长尾巴的女孩作为电影的主角时,并且花上六七年的时间探索技术的边际时,他亦没有反对。“个人角度,卡梅隆的故事打动我,因为其中是有梦想的,比如一个年轻人,一个家庭,一个群体,甚至一个星球,他们都有自己的梦想,这对我是具有感染力的,我从事这一行,因为我热爱梦想。而从职业制片人的角度,我看到的是与人群极其强有力的链接,比如《泰坦尼克号》,我们可能贫穷,也可能富有,但我们渴望能在转瞬间遇到一场真爱,我们都终会被迫面对死亡,这是关于每一个人的,我相信卡梅隆的故事能打动到每一个人,我愿意帮助他尽善尽美地完成。”

兰道先生向本刊记者笑言,与卡梅隆在一起的18年,就像是一段漫长的婚姻,有好日子,也有坏日子。“最甜蜜的往往是一起度过的灾难,《泰坦尼克号》的时候,过分冰冷严酷环境内的拍摄使得整个剧组都耐受到了极限,并且严重的超支折磨着我们。卡梅隆已放弃了导演的片酬,甚至预支了下一部电影的片酬来拍片,但制片厂并不想再提高预算,当时压力大到极点,我和卡梅隆手牵手站出来告诉整个剧组,‘泰坦尼克号’可以沉没,但我们的‘泰坦尼克’却不会沉没,那瞬间是彼此相依为命的坦诚。”

而这种坦诚的基础正是彼此分享的许多银幕哲学。兰道说:“我和卡梅隆都相信故事是最重要的消费前提,有时无需晦涩复杂,但必须深沉动人,技术是值得磨炼和等待的,但最震撼人心的技术不是最炫目,反而是最内敛而凝练的技术。卡梅隆的脾气确实很犟,所以我不会去干涉他的最终决定权,但实际上,每当我做出让步,也会发现他实际上是相当虚怀若谷并且充满自省精神的人。这是因为从根本上说,他是完完全全面向未来的人,这使得与他在一起的工作确实时常面临考验,但从未失去希望。”

(实习生朱婵媛对本文亦有贡献)

(【新浪尚文-文化艺术】栏目欢迎相关机构合作邀请,详询010-82244530。)