我给董必武写了一封信

http://www.sina.com.cn 2009年05月22日 10:11 南方周末

导语:1956年,在新中国的历史上无疑是极其重要的一年。这年1月,周恩来总理代表中共中央做了关于知识分子问题的重要报告,使广大知识分子得以从“资产阶级”的铁帽子下解放出来,“向科学进军”的神圣号召响彻神州大地。秋天,党的“八大”更加振奋人心,会上刘少奇、邓小平、周恩来的主题报告不消说了,就是董必武等人的专题发言,我都一字不漏地细细研读了。它们使我陶醉、兴奋,增添了无穷的力量。那时我有幸听到一个内部的传达报告,说张国焘也从香港来信,要求回到内地定居。这是一段多么欣欣向荣、令人难忘的岁月!

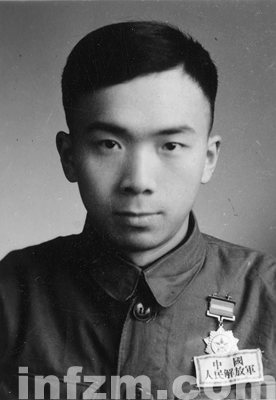

这一年,在我个人历史上也是无比重要的一年。上一年,我还被中国医科大学疑为“胡风分子”和“暗藏反革命”,隔离审查,这一年则被认为是冤枉的,得以解除软禁;其次,我在实习中崭露头角,受到带教老师和医生的高度好评,甚至居然敢于冒天下之大不韪,对当时被认为是苏联医学核心的“皮质内脏学说”的科学性提出质疑,且在一个慢性肺脓肿病人灶胸壁用听诊器发现过去从未报道过的一种连续性杂音。更重要的是,当年12月1日,我和大多数同学一样,光荣地在中国医大军医期毕业,未受任何歧视地参加了由沈阳军区政委周桓上将和卫生部部长钱信忠少将代表中央军委主持的授衔授职典礼。这应该感谢中国医科大学党委书记兼校长阙森华同志,他力排众议,坚认我是有“独立见解”的有为青年,并非反党异己分子。毕业前夕,他专门抽出一上午时间接见了我,对我慰勉有加。可是,不出两年,这位在江西瑞金给张闻天、王稼祥、邓小平当过警卫员的“红小鬼”竟被打成“阶级异己分子”,开除党籍,降职降级,直至“四人帮”覆灭后才获彻底平反。1980年,当他复出时,我特地回沈阳去拜访了他。时隔24年重逢,他已垂垂老矣,但还记得我这个当年的惹事学生。他对我说了一句话:“为追求真理而付出代价,那是必然的和值得的。”

1956年,我在沈阳还干了两件大事。那年夏秋之交,我以“心一片”笔名在《沈阳日报》上和一个自称是“一片心”的高级记者,就应当如何正确评价医务人员问题,展开了一场笔战。报纸为此开辟了一个专栏,发动全市群众展开热烈的讨论,每日一大版,整整持续了一个多月,引起全市的轰动。事情起因于“一片心”这位高级记者到中国医大附属医院特别门诊(专为高干服务的门诊)去就医时碰到了“不快”,遂著文嬉笑怒骂“大医院”中的“大大夫”和“大护士”。当时的医务人员长年接受“为人民服务”教育,习惯于对哪怕是错误的指责也噤若寒蝉。可这时党号召“百花齐放,百家争鸣”,开放了说话权,我不知天高地厚,故敢站出来回应他的批评。他叫“一片心”,我就叫“心一片”;他批评“大医院的大大夫”,我是“大医院的小大夫”,处处和他针锋相对,为医护人员出了闷积在胸中多年的不平之气,大受沈阳各医院医务人员的好评,纷纷称赞“心一片”这“小医生”与众不同。不少人在茶余饭后聚集在一起猜测“心一片”究竟是谁。这是我个人的绝密行动,除了《沈阳日报》总编辑(惜已忘其名)知道,其他人毫不知情。许多人打电话或面询总编也无用,因他的回答总是“恕无可奉告”。令我宽慰的是,35年后的1991夏天,我旧地重游,当年的老教授、老专家和老医生、老护士一听说我就是当年的“心一片”,都争着来和我叙旧。

另一件事是我上书时任最高人民法院院长的董必武,反映沈阳市检察院以我期同学谢更生书写“反动日记”为由,竟定其为“现行反革命”而错加逮捕,有违《惩治反革命条例》及党中央的肃反政策,请他依照党的“有反必肃、有错必纠”方针对谢更生予以平反。这是我一生中几次冒险行为中最为冲动的一次。

事情还得从头说起。在1955年夏天的肃反运动之前,先有“反胡风”运动。1949年前我在做地下工作时,就接触过胡风派的作品如“天堂的地板就是地狱的天花板”之类,认为他们的文艺思想和《在延安文艺座谈会上的讲话》精神不合拍,故对其并不欣赏,曾于1952年投稿《人民日报》对之提出过异议,且获得刊出。1955年夏《人民日报》抛出胡风来往信件后,又刊登了我与两位同学合写的严词谴责信。由于这些表现,运动初期我被视为“反胡风”积极分子,受到高度赞扬;但后来有人揭发我曾于1954年在演讲中散布过胡风是鲁迅的得意门生、进步作家等等言论,我就成了“胡风分子”和“暗藏反革命”,被剥夺人身自由以及公民权利。

从我被审查开始,我们学校的“肃反”浪潮越来越大,被审查的人数越来越多,违法违宪的胡作非为层出不穷,最厉害的当属所谓“保密大检查”,学员的日记、笔记、备忘录、来往书信等等,都被翻箱倒柜查出来,逐字逐句地找问题,全然不顾1954年颁布的神圣宪法!这样查了半年多,终于查出一个以书写“反动日记”来搞反革命活动的谢更生。经报请沈阳市检察院批准,公安机关在我们校园内召开群众大会公开逮捕,令全校骇然。

谢更生是南京人,年龄和我差不多,1955年秋天被捕时不过才二十一二岁,他出于爱国热诚投笔从戎,于1950年底抗美援朝高潮中被批准参加军事干部学校,由中央军委分配到沈阳中国医科大学军医期学习,已学五年,马上就要毕业。此人平素寡言少语,无任何劣迹,仅因在日记中“责骂”过指导员、队长等干部,就被定为反革命,以证明“反革命分子多么会以假象骗人”!

这套“肃反”高论,并未令我信服,因我曾做过重庆私立正阳法商学院团支部副书记,脑子里多少有点法律常识。是非很明显,即使谢更生在日记里辱骂过共产党和毛主席,够格成为“反动日记”,那也只能说他有反动思想,只要不通过言行表现出来,就不能定其为反革命。我认为,我们国家绝不应有“思想罪”,这是一个大界限。把并无反革命言行而仅有所谓“反动”思想的人都定为反革命,那还得了!因在日记上批评了单位领导,就说此人“反动”,理由就更荒唐了。

刚开始,我虽为谢更生抱不平,但还未想过出面为他申冤。他被捕时,我也在被监控中,不敢乱说乱动。1956年我的问题已查明,恢复了自由,有了说话的权利,但我必须考虑这样做的政治后果:为谢更生申冤,成功了,对我并无任何好处;一旦失败,“同情包庇反革命,为反革命鸣冤叫屈”的罪名必将扣在我的头上,我这一辈子也就完了。

何况我还有前车之鉴呢?

我的父亲彭盛春,解放前任四川江津县白沙镇第三区区长,他一方面和白沙地下党负责人向天培、吴子哲等暗通消息,另一方面积极配合国民党革命委员会重庆领导人夏仲实等发起的“川康渝民众自卫”活动,以迎接解放。解放初期,他却被四川合川县人民法院定为“反革命暗杀集团”主犯,被判处有期徒刑四年,瘐死狱中。我和家兄都对此判决不服,因我们深知家父的政治立场是一贯地反蒋拥共,为人光明磊落,怎么会出尔反尔,去干暗杀这类蝇营狗苟之事?于是,由我执笔于1952年3月向时任川东行署主任的阎红彦申诉。但当时法制不健全,正常的申诉却被合川县县长认为是“反攻倒算”,幸亏川东行署的看法不同,认为我是“阶级立场模糊”,仅让我在“思想改革运动”中检讨了事,未给予任何处分。粉碎“四人帮”后,我通过全国人大常委会等渠道再次申诉,法院终于查清这纯系一假案,根本就没有什么“反革命暗杀团”,而是一个当地干部欲当“英雄”,自己打伤自己罗织成案。家父终被彻底平反,改判“无罪”。

我若“恶习”不改,再次为“反革命”翻案,岂有好果子吃?!何况谢更生和我素昧平生,虽是同学,但从未说过一句话,为他而牺牲我的一生,值得吗?我不能不做反复的思量。然而这样利人利党的事都不敢干,怎能谈“杀身成仁、舍生取义”呢?我终于决定豁出一切,为谢更生申冤。