希拉里:我更像一位女性专栏作家

http://www.sina.com.cn 2009年03月06日 11:50 《外滩画报》

|

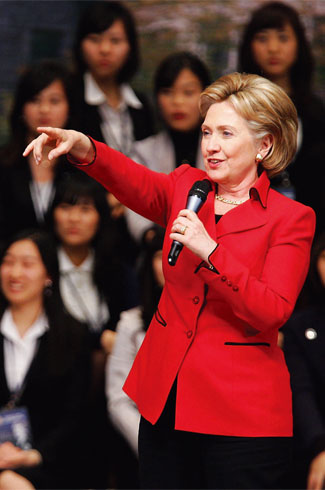

导语:2 月22 日,美国国务卿希拉里-克林顿在访华的最后一天,抽空与20 多位中国女性活动家座谈。或许,希拉里试图将关注妇女问题作为一种外交策略,柔化美国在对外交往中强权和霸道的国家形象。受邀参加此次座谈的中国第一家女性法律援助公益性民间组织创始人郭建梅、北京农家女文化发展中心创办人谢丽华,向记者介绍了座谈会的情况。

2 月22 日是个星期天,北京的街头依然春寒侵人。这天上午,郭建梅早早出了门,去赴一个两周前定下的重要约会。

郭建梅是中国第一家女性法律援助公益性民间组织——北京大学法学院妇女法律研究与服务中心的创办人。自1995 年成立以来,该中心累计为七八万妇女提供了免费法律咨询,代理过近3000 件大案要案,它组织的各种活动已经使10 多万人受益。

对郭建梅来说,今天要见的人其实一点也不陌生——算起来,这已经是她与对方的第七次会面了。但这次对方换了一个全新的身份,这让郭建梅不禁有些好奇。

抵达约定地点——美国驻华大使馆会客厅后,郭建梅发现,除自己之外,当天受邀的来宾还有21 位。她们有一个共同点:都是中国的民间女性活动家。

10 点40 分,邀请她们的主人身着深色职业装、面带微笑地出现了,她就是美国新国务卿、前第一夫人希拉里-克林顿。这一天也是希拉里上任后首次出访、赴亚洲“倾听”之旅的最后一天。

郭建梅:14 年间七见希拉里

两个星期前,郭建梅接到一个来自大洋彼岸的电话,对方声称是美国国务卿希拉里在华盛顿的办公室。

电话中,希拉里的助手告知郭建梅,国务卿将把妇女发展和性别平等,作为她任期内的一项重要议题;在2 月20 至22 日访问北京期间,她将会举行一次与中国妇女代表的座谈会,看看自1998 年她最后一次访华之后,中国的女性事业有了怎样的发展,同时希望和11 年前会过的老朋友郭建梅见见面、聊聊天。

郭建梅欣然接受,并回想起1998年两人第一次互相认识的情形。当年希拉里以第一夫人的身份,陪同比尔-克林顿总统对中国进行国事访问,其间她特别提出要看看郭建梅的中心。那时郭建梅的妇女法律研究与服务中心刚刚成立3 年,10 多个工作人员挤在北大南门附近一间狭小的办公室内,为处境艰难的妇女提供法律上的帮助。

怀着忐忑心情,郭建梅招待了远道而来的希拉里。“当时希拉里是以美国第一夫人的身份,来我们中心访问的。听说希拉里要来,我们特意借了隔壁一个条件非常简陋的小会议室。”郭建梅告诉《外滩画报》记者。

在那次面对面交谈中,希拉里告诉郭建梅,她自己也当过公益律师,也创立了妇女维权组织;“她很感谢我们为推进妇女权益和性别平等所作的贡献。在给中心的留言中,她写道:地方虽小,意义重大。”

在妇女法律研究与服务中心见到的情景,让希拉里回忆起她在小石城为美国妇女权益奔走的时光,她不无感慨地说,“北大妇女法律研究与服务中心是一个提供法律援助的小型公益组织,和我年轻时在阿肯色大学担任法学教授时办的机构出奇的相似。”她称赞该中心以法律促进妇女权益、落实1992年的《妇女权益保护法》的积极作为“令我感到鼓舞”。

郭建梅第一次见到希拉里,其实是在1995 年北京召开联合国世界妇女大会期间。“那时我只是听她演讲的台下听众之一。我记得当时她演讲的题目是‘妇女权即人权’(Women's rights arehuman rights)。这是第一次有人在全球范围内,把妇女权利提到人权的高度来认识,很让人感动。”郭建梅回忆道。

说起2 月22 日与这位名人老朋友的再次会面,郭建梅的评价是:“希拉里国务卿像一个主持人,承担了点评、主持、引导的职能和角色。可见她对这个工作做得非常细。虽然当了国务卿,她仍然没有忘记自己作为一个女性、作为一个女律师、作为一个女性国家领导人,在引导、推动、关注、重视妇女运动发展和男女平等权利上的工作和事业。我觉得她的新身份和新影响力,对各国妇女运动的发展很有促进和帮助作用。”

而郭建梅的服务中心也与当初看到的不一样了。如今,中心已经发展成为一个拥有12 名专职律师、50 多名专家,以及众多志愿者组成的中国最专业的妇女权益保障非政府组织。“现在我们的办公室超过了200 平米。”郭建梅透露。

谢丽华:晚说了两年的一句话

谢丽华与希拉里的交往和郭建梅十分相似:同样是1998 年在中国初次认识,2002 年又在美国重逢。这是她第四次见希拉里,她也是被安排坐在前台沙发上的8 名受邀者之一。不过在这次见面中,她有一些特别的话要告诉国务卿女士。

“两年前,我们四人受‘生命之声’邀请,到华盛顿领奖。得知您决定参加美国总统竞选,我一路上都在背诵女儿教我的一句英语‘我希望您赢’。但遗憾的是,3 月14 日在(华盛顿)肯尼迪艺术中心见到您的时候,我竟没有把这句话说出来。要是我对您说了那句话,也许您就能当上总统了。”

听了谢丽华的话,希拉里和座谈会上的其他人都开心地笑了。

谢丽华是《中国妇女报》副总编辑,《农家女》杂志主编,北京农家女文化发展中心创办人和理事长,常年致力于农村妇女的扫盲教育和自杀干预等工作。在这次会面中,她还告诉希拉里:“我理解,您参加总统竞选目的之一,就是争取和提升妇女的权利。我坚持16 年做农村妇女发展工作,也是为争取和提升妇女的权利。”

10 年前谢丽华与希拉里第一次会面时,则是在一个圆桌会议上。“1998年6 月,我第一次参加这样的论坛。当时第一夫人办公室主任非常担心中国女性可能不善于在这种公开场合讲话,预备会上一个劲儿地鼓励我们,让我们不要紧张,发言的时候要讲故事,讲观点,不要讲理论讲数字,更不能念稿子。”谢丽华在她的博客中写道。

那一次是在北京国际俱乐部饭店举行的“女性圆桌会议”,由希拉里与6 名中国妇女代表就“妇女在变化社会中的机遇和挑战”展开对话,台下有200 多名妇女听众和记者。当时第一个发言的就是谢丽华。

“后来在华盛顿再一次见到这位办公室主任时,她向我们透露:当时很怕冷场,还为第一夫人准备了十多个问题,准备在没人讲话的时候问你们;没想到你们每个人都讲个不停。这次他们可能真的怕我们讲个没完,就限制每人只能发言一分钟。”谢丽华笑着说。

在2 月22 日的座谈会上,谢丽华没有了第一次见面时的惴惴不安,她仔细端详坐在自己身旁的希拉里。在她看来,希拉里只是一个比自己大不了几岁的母亲,也有一个年龄相仿的女儿,这让她觉得,两人的距离一下就拉近了。谢丽华认为,1995 年在世界妇女大会上批评中国人权问题的希拉里“肯定是一种政治上的需要,所以关于人权的评述更多”。“而这一次会谈完全是谈妇女问题本身,包括美国社会存在的问题。这样毫无保留地谈一些美国、中国的家长里短,让我们之间没有界限、像老朋友一样聊天。”她告诉记者。

妇女事业与柔性新外交

希拉里-克林顿不是个寻常女人。她曾经名列全美优秀律师百人榜,也是学历最高的美国第一夫人。她两度当过纽约州国会参议员,也是迄今与美国总统宝座走到最近距离的女性参选人。

从韦尔斯利学院毕业典礼上慷慨激昂的致词,到1977 年参与编纂《阿肯色妇女合法权利手册》,再到1995 年担任世界妇女大会美国代表团团长,并发表了著名的《女权即人权》演说,再到当选参议员后与前国务卿奥尔布赖特共同发起的“生命之声民主行动计划”(Vital Voices Democracy Initiative),致力于向发展中国家妇女组织提供培训和支持,无论是平民希拉里、第一夫人希拉里、参议员希拉里,还是今天的国务卿希拉里,她一直以一个温和的女权主义者自居。

希拉里曾经指出,“如果把没有薪水的家务劳动与有薪水的工作加在一起,女人撑起的不只是半边天。”

正是在她的强力推荐下,玛德琳-奥尔布赖特成为美国历史上首位女国务卿。今年1月,她又开创了首位前第一夫人出任国务卿的先例。

但她能否胜任美国的顶级外交官呢?评论家迪克-莫里斯曾著书批评说,希拉里在担任参议员期间,在外交方面仅仅是去过以色列、谴责自杀袭击、主张通过立法帮助受害者起诉恐怖主义赞助国,而且还发表过一份反犹主义声明,缺乏实质性建树。

宣誓就职之后,希拉里开始通过行动证明自己。她的第一个创举,是一改前任首次出访不是到欧洲,就是到中东的传统,把目的地选在与21 世纪美国命运攸关的东亚。

此行的最后一天,她抽空与20 多位中国妇女代表进行一次邻里聊天式的会谈,受邀者除郭建梅、谢丽华之外,还有河南女医生、民间抗艾第一人高耀洁、开设《性别与法》课程的武汉大学法学院副教授李傲、负责反家庭暴力网络的社科院法学所教授程明侠、陕西省婚姻家庭研究会秘书长高小贤、中国女企业家协会副会长冯淬等人。

在前一站对韩国的访问中,希拉里也来到19 世纪美国人创办的梨花女子学院,与2000 多名师生进行了交流。当时她解释了自己对女性事业与美国外交关系的独到见解:“我不仅仅将妇女权益看作是一个道德话题,也将它看作是一个关系到我们安全的重要问题。”“今天我觉得自己更像一个女性专栏作家,而不是美国国务卿。”希拉里打趣道。

或许可以这样理解:希拉里试图将关注妇女问题当作一种外交策略,柔化美国在对外交往中强权和霸道的传统国家形象。

希拉里-克林顿:要倾听自己的心声

结束了与22 位中国妇女代表的会谈,希拉里又在美国大使馆接受了杨澜的独家专访,为自己此次亚洲之行作了总结。

Y= 杨澜

H=Hillary Clinton

Y:你刚刚跟一些中国女性进行了对话,其中有些人是你11 年前就认识的。对像你女儿这样的年轻女性,以及那些希望扮演领袖角色,却又担心失败的女性,你有什么建议?

H:问得好。我觉得不管是年轻男性还是女性,战胜恐惧、承担风险、不随波逐流而去追求梦想需要相当的勇气。每次有年轻人问我:什么是最好的人生方向?我总是说,要充分认识和相信自己,要倾听自己的心声,要做自己喜欢做的事——做那些充实自己社会生活和职业生涯的事。

Y:在参议院外交委员会作证时,你说美国应在国际事务中运用“巧实力”。这一策略在你这次亚洲之行中如何体现,尤其是对中国的访问?

H:奥巴马政府的目标是,运用一切手段加强与世界各国的关系。在对外政策方面,我总是提到三个“D”:防卫、外交和发展,我们尤其要重视外交和发展这两项。我上任一个月以来,一直重申我们要代表和保卫美国的利益、安全和价值观,但我们也乐意倾听。我们两个国家非常不同。中美有截然不同的历史,我们需要更好地相互了解,以发现更多的共同点。

与中国领导人的会谈,让我很受鼓舞。我们有多个领域可以展开合作,我们在原则上确定,要开展经济方面的战略对话,不仅是就应对经济危机进行交流,这当然很重要。美中都要在推动全球复苏方面扮演领导角色,同时还要谈清洁能源气候变化,更多的教育交流、人文交流、医疗卫生、科学技术方面的工作,我希望我们的联系更深更广。政府官员之间的联系很重要,但中美各群体之间的联系也要发展。

Y:前美国财政部长保尔森一直积极推动中美对话,就像你说的战略经济对话。你是否说服奥巴马总统恢复国务院在这方面的主导地位?如果是,这一对话的框架会是什么样的?

H:我们的对话将是全面和整体的,我会和财政部长共同主持这一对话。确实有一种情况:以前我们的政府间对话,明显偏向经济问题,传统上这是财政部主导的。但还有很多其他议题也需要高层次的交流,两国政府各层面一直有很多交流,我们希望能整合这些交流。两国首脑将在4 月的G20 峰会见面,到时他们会宣布我们的对话机制。

Y:你是否找到了给两国关系定位的新词汇?你丈夫的政府称之为“建设性的战略伙伴”,布什政府称两国为“利益相关方”。

H:相对于辞令来说,我更重视行动。我觉得我们的关系在建交30 年来,经历了戏剧性的变化,中国的巨大发展应该令中国人自豪。我们现在需要证明的是,美中能进行有效合作,这不限于双边事务,而是要在世界上扮演领导角色。以现在世界面临的两大问题为例,没有美中的合作和主导,对全球经济复苏的期待就是不现实的;应对气候变化也离不开美中的合作。所以我们的计划是很实际和具体的,合作中我们关心的不是名目,而是在具体内容。

Y:你引用了中国典故“同舟共济”来表达我们应携手应对经济危机,但“买美国货”的论调又引发了对贸易保护主义的担忧。美国政府如何平衡它的国际义务和国内政治压力呢?

H:奥巴马总统已及时表明,我们不会奉行保护主义。经济刺激计划中的条款,必须在遵守国际协议前提下实行。我们知道贸易保护主义对美国不利,我们需要和中国等国家一起建立一个让经济发展和繁荣的框架。我们在国内也有功课要做——不仅刺激经济,还要强化制造业,改革汽车业。所以说我们自己需要作很多决策,以保证我们的经济未来。

我觉得中国也一样。中国的中央政府在采取刺激经济的行动,在对付失业民工的问题。两国都有国内问题的挑战,但我们不能为解决这些问题而牺牲全球经济增长。因为我们的人民需要这种增长。

Y:你觉得中国是否应继续投资美国国债?在中国,有人认为由于前景不明朗,我们不应该再增持。

H:我当然觉得,中国政府和央行继续购买美国国债是很明智的选择。原因有二:首先,这是一项好的投资、安全的投资。即使全球遭遇经济危机,美国经济仍然稳定,信用依旧良好。另外,两国的经济密不可分。中国知道,如果要恢复对她的最大出口市场——美国的出口,美国需要采取强有力措施来刺激经济。也就是说,我们需要进一步举债。如果我们不能恢复经济,对中国也不利。选择继续支持美国国债可以显示,中国认识到我们的经济联系。我们需要共同进退、同舟共济。好在我们步调一致,正在划向彼岸。

Y:你在工作中要面对全世界无数的挑战和问题,从伊拉克到加沙,从核扩散到气候变化,当然还有经济危机。你如何给自己的任期设立可实现的工作目标?

H:的确,本届政府一上任,就面临无数问题,你说了好几个人们非常关注的问题。我们不能顾此失彼,这也是我提议任命特使的原因之一。因为我们需要全面动员,每个人都要全力以赴,精诚合作,寻找解决这些问题的办法。在工作上我不能挑三拣四,而要随时注意全球的各种问题。但我还是把第一次出访选在亚洲,因为我想传达一个明确信息:美国的影响力不仅是跨大西洋的,也是跨太平洋的。我们认为在经济增长和友好关系方面,21 世纪的亚洲,包括中国都有很大潜力。