刘道玉 现在大学变成了衙门

http://www.sina.com.cn 2009年02月05日 14:45 南方人物周刊

|

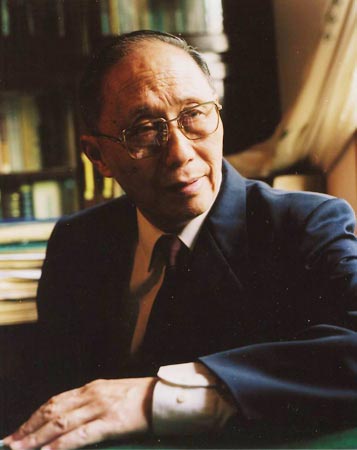

导语:深秋的江城空气有些湿冷,武汉大学校园水雾重重,得过中风和脑梗塞的刘道玉旧病复发:他已不能用右手提笔写字了,只能让左手或者电脑键盘代劳。每天他仍要坚持写下点东西,就在采访前一天,他刚完成一篇有关高等教育管理的论文,一万多字。老人家中木质书架的显要位置放着他近年的著作,几乎都是关于“创造性教育”的论述。他一个劲地叹气:创造是一流大学的灵魂,而现在的中国大学,连创造的影子都难以见到。

刘道玉75岁了,耳朵已不灵光,需要紧挨他坐下才能交流。国庆前夕他硬撑着身体,在儿子陪同下到北京出席“回顾与展望:中国教育改革开放三十年”研讨会。老人被安排第一个发言,尽管身体虚弱,还是喊出一声“中国需要一场真正的教育变革”。响应他的是长时间的掌声。与会的教育家都明白,台上这位耄耋老者,为“变革”二字付出过什么。

今年是刘道玉被免去武汉大学校长职务20周年。20年前,他是高等教育界名噪一时的改革家,由他倡导发起并在武大推行的学分制、主辅修、双学位、转专业、转学、贷学金、插班生、取消政治辅导员等新政,让1980年代的珞珈山成为了青年人向往的地方:可以谈恋爱、可以跳交谊舞、可以穿牛仔裤,还有超过400个学生社团可以参与。那时候武大被誉为“大学里的深圳”。

1981年,48岁的刘道玉成为最年轻的中国重点大学校长。他嘱咐行政楼的门卫:凡学生来信不得扣押,凡学生要见校长不得阻拦;又嘱咐秘书:凡年长的教师约谈,一般不能让对方劳步,凡事关学校改革的文件,“案不留牍、文不过夜”。

直到现在,不少当年的校友返校,还是会习惯性地去他家里坐坐,连“80后”、“90后”学生也会给他发来电子邮件,邀他讲学、聊天。他们不会忘记,2006年的秋天,在武大的一间教室里老校长动情告白:尽吾志而不至者,可以无悔矣。近500名在校学生鼓掌半个钟头,没有人停下来。

在外人眼里,刘道玉的传奇之处在于他“三番五次拒绝做官”。1979年,他以身患疾病为由辞去了教育部高教司司长职务,执意回母校武汉大学任教;1981年,他跃入武大改革洪流,在珞珈山上“开天辟地”。就在这一年,中组部让刘道玉去做团中央书记;第二年,教育部部长换届民意测验中,刘道玉又高居拟任名单榜首;第三年,中组部的官员直接到武汉,让他接受武汉市市长的任命书。3次做“大官”的机会,全被他硬生生地“赖”掉了。他以“体弱多病、不习北方气候饮食”等理由拒绝任团中央书记、教育部长,并“坚决不当武汉市长”。他许下诺言:一不进京,二不做京官,三不做高官。以有悖常理的倔强,留在了武大,直到1988年3月6日,被以“换届”为由免去职务。人们对此心照不宣:在改革开放初期,中国大学校长的任免是没有“换届”一说的。

校长身份没有了,心却不曾死,因为不能容忍高校与日俱增的弊病,刘道玉就以“老教育工作者”、“老教授”名义写信,寄往教育部和报社、杂志、电视台。他痛斥“大一统”体制下的大学运营:“这样的大学能不能赶上世界教育的发展潮流呢?不可能,绝对不可能!”他“天真”地提出:“必须开辟改革的‘试验田’,创办中国实验大学”,在这座大学,体制、学制、教学、招生都围绕一个中心展开——创造民主、自由、宽松、富有创造力的育人环境。

中国实验大学是刘道玉的乌托邦。晚年,他把这个理想投注在了一所新型中学的创建上。1994年,刘道玉与武汉一家民营公司合作,在距武大两小时车程的谌家矶创办了武汉新世纪外国语学校。每天清早,他从大学出发,坐公交车去中学办公。他还亲自给初一学生上课:课程是自创的,叫作“创造思维方法”;教学大纲是自拟的,他称为《创造思维方法大纲》。这门别的学校没有、别的老师不会教、中考高考不用考的课程,最受学生欢迎。2000年,这座在武汉轰动一时的“试验”学校因资金问题宣告破产。

如今,他依旧迷恋着武大校园,只不过这已不是当年的武大,除了海市蜃楼般的樱花城堡,很多刘道玉时代的印迹早已随风飘逝。