《维特根斯坦的侄子》解析

http://www.sina.com.cn 2011年05月10日 08:00 外滩画报

《维特根斯坦的侄子》通篇是说话人的喁喁读语。那种盘曲、纠结、苦闷无比、不时狂躁泄愤的调子,证明了社会的失败,它仍然在制造疯子,在埋汰那极少数格外珍惜自我的人。

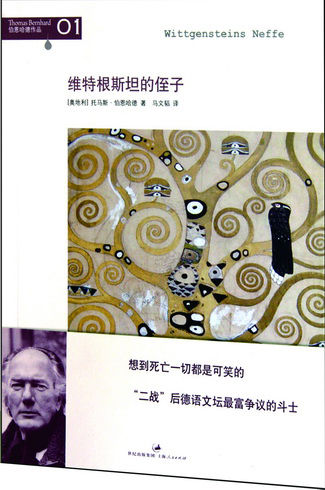

维特根斯坦的侄子

维特根斯坦的侄子托马斯·伯恩哈德的名字,在他逝世前后震动了现代奥地利全境。那是1988年11月,他的戏剧《英雄广场》在克劳斯·派曼的执导下,于维也纳城堡剧院正式上演。时任总统的瓦尔德海姆震怒:在堂堂由国家出资运营的城堡剧院,怎能上演如此反国家的戏?在剧中,瓦尔德海姆本人被指名道姓地骂作“恶魔一样谎话连篇的非利士人”,不但是个前纳粹分子,而且在二战结束后40多年里继续鼓吹在全国范围内排犹。剧中主人公、犹太教授舒斯特尔跳下英雄广场自尽,他的死让国民看到,盘绕在犹太人头上的是怎样危险的梦魇。

“忿恨作家”伯恩哈德在首演后不多日就去世了,忿恨耗尽了他的元气。自60年代以来,伯恩哈德向每一个读者抒写他的怒气,这种情绪,对于被文化隔在外边的读者而言经常是莫名其妙的——倘若他们没有体会过后二战时代的奥地利社会之保守,倘若他们不知道排犹主义在那里始终是坚强至冷酷的共识。伯恩哈德自己没有犹太血统,但是,他执拗地认为奥地利人对“过去”的态度是有罪的,例如,他们拒绝检讨在被希特勒兼并以后,奥地利以占“第三帝国”1/10的人口经营整个帝国境内半数集中营的事实,而在战争过后,这足堪耻辱的一页就被心照不宣地翻了过去,奥地利仅存的犹太人蒙受了新的迁怒:如果没有他们,也就根本不会有过去这场浩劫。

正如托尼·朱特在《战后欧洲史》中所说:对待过去的态度决定了欧洲人的现在。在伯恩哈德眼里,奥地利人惊世骇俗的健忘和虚伪让他们不配立足于世。他的抨击是覆盖全体的,并不区分政治人物、明星和大众,越是精英,越是受到他的强烈鄙视。他采用精神错乱、乱伦和自杀来表达自己对现状的认识及其态度。就像舒斯特尔自杀一样,1978年发表的小说《波斯女人》中的主角“波斯女人”最后也卧轨了,她被她的瑞士丈夫遗弃在奥地利一个偏僻小乡村的水泥屋里,孤苦无依。“我”借着与此女相遇的机会,发表了一大套对乡村的恶评:

与农村相比我更喜欢城市,确切地说我几乎总是憎恨农村,在我的回忆里它几乎总是折磨我,折磨和凌辱我,就卑劣和阴险而论农村远远超过城市,还有残忍和野蛮,农村比城市更严重,达到毫无羞耻可言的地步,与城市相比,农村完全是精神的沙漠。不难发现,这种写作中的情绪凌驾于事实之上,因为作者的视角永远是主的,“我”的第一次出现就已经饱受“长时间精神和心理上的疾患症候”之困,随后,他越是与寥寥几个人接触,越是加紧手头的科研,就越是感到“疾患日甚一日地加重了”,而究其成因,不外乎“不满于与自己有关的一切”。唯一的慰藉,除了萍水相逢、同病相怜的“波斯女人”(她的存在甚至让伯恩哈德的作品前所未有地带上了一丝爱情的悬念),就是叔本华的《作为意志与表象的世界》了——这本从外祖父那里继承得到的哲学书,帮助他无数次地“全面洗涤自己的心灵”。

伯恩哈德很少细述这些病痛和厌憎情绪的来由,他的态度类似于“这个神奇的国度,我还能——还有必要——多说什么呢?”他一手铺排开的那些病人,那些躁狂抑郁的人,迫使评论家拿他本人当成一个病例来分析。为他写传记的奥地利人吉塔·霍内格就说,伯恩哈德的风格,让人无法回避用弗洛伊德的方法来解剖他:这个被父母遗弃的孩子,长大成人以后将自己的忿怒迁移到国家或民族的“遗弃历史”之上,就像从不宽恕小家一样不宽恕大家,而这种强硬的不宽恕姿态,非得感同身受的人才能与之分享。另一方面,伯恩哈德始终把自己也摆在受害人/病人的位置上,他向语言中寻求自由,提起控告,而不是对国家施行问诊。

我就是病人,是卑鄙龌龊的时代把我变成了这个样子。当伯恩哈德在他晚年的小说《维特根斯坦的侄子》开头介绍说,“我”和哲学家维特根斯坦的侄子保尔一同住在威廉米恩山上的精神病院里时,经验丰富的读者会想到埃利亚斯·卡内蒂笔下的那些疯疯癫癫的人。卡内蒂20多岁时在维也纳求学,他租住的郊区寓所对面就有一座盖有疯人院的山,生息着6000名病理学意义上的“疯子”。在后来问世的卡内蒂代表作《迷惘》中,主人公彼得·基恩是一名懦弱无能的书痴兼妄想狂,他受到恶妻的虐待时,心里想的是:

唉,要是能把“现在”抹掉该多好啊!世界上的不幸都起源于我们很少生活在未来。今天他挨了打,一百年之后还有什么意义呢?我们还是让“现在”成为过去吧。我们没有看见这些肿块。一切痛苦皆来自于“现在”。他渴望着未来,因为到了未来,世界上就有更多的事情成为过去。而过去总是好的,它不会给任何人造成痛苦....。.

这种逃避主义是世道人心的真实写照。一战结束后,哈布斯堡王朝崩溃,奥地利人和德国人一样迎来了一段秋风萧瑟的共和插曲,他们希望饱受政局混乱和经济危机折磨的“现在”尽快过去,因此,他们积极配合德国纳粹的兴起,更有甚者,那些抨击共和政府最激烈的奥地利社会主义者,还箪食壶浆迎接纳粹的到来——因为他们看到了跑步进入“未来”的希望。

《迷惘》在60年代受到高度重视,当然与其深刻的预见不无关联:且看,奥地利人又一次掉头不看身上的“这些肿块”,只想着紧走几步,把尴尬的过去彻底埋葬在时间里。所有不敢回首过去的政府都要处心积虑地制造美艳的“未来”,为了不受干扰,二战结束后,奥地利政府果断地把卡内蒂等一批战时流亡海外的作家挡在国门之外。

卡内蒂喊着:“看,那些疯子!”伯恩哈德回应说:“对,我就是疯子!”他那位挚友,那个心地单纯的保尔,一个精通音乐、热爱委拉斯开兹和戈雅、有无与伦比的创造力和想象力且高度敏感的人,在他“一生的最后二十年中,每年至少两次,总是突然发病”。没有人能够做出准确的诊断,那些医生便笼统地以“躁狂”、“抑郁”名之,在自己和病人之间“设置了一道的确是无形的、但绝对无法穿透的墙壁”。

虽然尊崇诺瓦利斯、叔本华、卡夫卡等德语作家(更不用说以清晰、理性著称的法国人帕斯卡尔了),但是在生命的最后十多年里,伯恩哈德的风格已与这些人完全背道而驰,反过来,却有些接近荒诞派戏剧家尤奈斯库的《椅子》里那种怪诞、惊恐而琐细的语词烩炒,或者说,他回到了得到卡内蒂深深致敬的卡尔·克劳斯那里,承接了他的讽刺遗产。有趣的是,当铁了心待在国内的伯恩哈德一本接一本发表其控诉民族健忘症的小说(因其鲜明的自传性而经常被称为“散文作品”)和戏剧时,国家却连续给他颁奖:1968年的国家奖和1972年的格里尔帕尔策文学奖。在《维特根斯坦的侄子》里,伯恩哈德毫不领情地回顾了这两件伪善而暴戾的往事,让人惊骇的是,两次颁奖都出现了由一个“部长”挑动的对获奖人的集体攻击:

我的讲话统共没有超过三分钟,这时那位部长便怒不可遏地从他的座位上跳了起来,朝我挥舞着拳头,他其实根本没有听到我的话。他气急败坏地当着众人的面骂我是条狗,当即离开大厅,在身后把玻璃门重重地摔回去,致使门玻璃“砰”的一声变成了一堆碎片。那一伙我称之为投机之徒的人,紧跟着扬长而去的部长走出大厅,离开之前也都向我示威。

你看不出这些怒气冲冲的人想得到什么,好像是专程来砸场子的一样。这类过于无理的指控性回忆也引起了论者对伯恩哈德有意夸大事实的猜测。《英雄广场》上演后,汉堡《时代报》的一篇评论里说:“没错,这出戏是夸大的。但是,只有那些真实存在的东西才能被夸大。从这个意义上讲,伯恩哈德是奥地利最尖锐的现实主义者(他的每一次争端也是他的胜利)。”作者说,以瓦尔德海姆为首的官方和御用媒体都中了已不在人世的伯恩哈德的计谋,他们越是暴跳如雷,这出戏就越是受到重视。这种“计谋”,若在一个丧失历史感和判断力的大众文化里,会被扼要地诠释为危言耸听,“自我炒作”;但在奥地利,被伯恩哈德骂作“迄今为止总是践踏我”的同胞们,给了首演仪式长达40分钟的欢呼。他们来看这出痛骂全社会的戏,未见得不怀着哄它下台的意图,但当戏演到“恶魔一样谎话连篇的非利士人”这里,剧场里一片死寂。

《维特根斯坦的侄子》通篇是说话人的喁喁读语—被约翰·厄普代克所嘉许的音乐性,译本里是无法表现的。那种盘曲的、纠结的、苦闷无比、时而狂躁泄愤的调子,证明了社会的失败,它仍然在制造疯子,在埋汰那极少数格外珍惜自我的人。现代性的实现就是从认知这种失败开始的。作为健忘、虚伪、自我欺骗的代价,奥地利不得不忍受托马斯·伯恩哈德的破坏力,他那么无理,那么暴躁,当人们把他推进疯人院,砰地摔上院门时,依然心惊胆颤。