谋夺创世的权威

http://www.sina.com.cn 2011年04月18日 10:27 外滩画报

我所拥有的“开始”权威是虚幻的,欺诈性的,也是偶然的—成熟的小说家对此都有所体察,所以,他们会努力在一个有限的虚构文本空间里精心校准字词、语调,以最大限度地接近读者所期待的“真”。

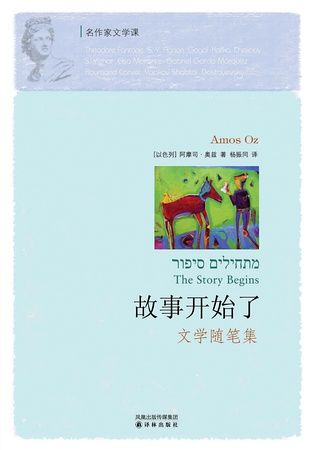

故事开始了

故事开始了《旧约》尤其是《创世记》里的上帝素性顽劣,热衷于用打碎重建的方式来制造自己想要的世界。当他选定挪亚的时候,世上的一切正每况愈下,上帝凭借他的特权重新开始。不过,作为新起点的挪亚并不是第一次创世时的“无”,挪亚和方舟组成了一个孕育新世界的胚胎,而这个胚胎来自于(至少在上帝眼里)腐化堕落的旧世界。

爱德华·萨义德在《开始》一书中辨析挪亚的案例,指出,很难有一个开端是可以完完全全地从无到有,唯一的“太初有道”是神性、诗性而非历史性的。阿摩司·奥兹在他的演讲开头也举了这样一个例子:“如果我们想写一个故事,开头一句是:‘吉尔伯特出生于盖代拉。她出生的前一天,一场暴风雨把苦楝树连根拔起,并且毁掉了篱笆墙。’我们可能还得讲讲那棵苦楝树是怎么倒的,甚或要讲讲那棵树是怎么种下的,或者,我们还得回过头讲讲吉尔伯特的父母何时、从何地来到了盖代拉……”

这当然是不可能的,伟大的发现者牛顿面对类似的问题,也只能讪讪地说“上帝把地球踢了一脚”。而作为发明者和开创者,小说家-上帝握有确定“从何处开始”、将一部分背景内容“先在”设定的权力。《百年孤独》的开头是个滚地一周的句子,尽可能多地带上不同时空里的叙事信息,叙述者加西亚·马尔克斯像技巧纯熟的配膳师一样,全知地为刷过饭卡的读者们配齐他们应得的东西;而在另一个极端,例如雷蒙德·卡佛的很多小说,开头往往只是几句有一搭没一搭的对话,简练的动作,一闪而过的表情,仿佛一个心不在焉的路人,心不在焉地旁观,并用心不在焉的语言说着与自己无关的人正在做的事。两个作者给你的待遇似乎完全不可比,然而细细回味,你又会感觉狡猾的加西亚先生把更多的隐情向你瞒过,而雷蒙德先生呢,好像他身为讲故事的人,所知的一切也就是这么一点。

我所拥有的“开始”权威是虚幻的,欺诈性的,也是偶然的——成熟的小说家对此都有所体察,所以,他们会努力在一个有限的虚构文本空间里精心校准字词、语调,以最大限度地接近(但不是揭示)读者所期待的“真”——这种“真”可能只存在于上帝之手,也从不曾假借于地上之人的口笔来放送。奥兹解析的《艾菲·布里斯特》的开头就是一个例证:冯塔纳对冯·布里斯特家宅的描写是用绳墨精确测量过的,正厅、厢房、花坛、教堂的墙壁以及霍恩-克莱门塔,一个静止的环境纹丝不动地伫立在观察者的视野之内,他所用的技法与后来罗伯-格里耶式的“静物派”作家颇为相类。但是,“静物派”只是通过压制语言的情感性和涵义多歧而“把客观还给客观”,冯塔纳则恰恰相反,按照奥兹的说法,他是要求读者进入画面,去进行情感体验,以察得艾菲·布里斯特的生活处境。

《故事开始了》一书的关键词之一是“合同”,即读者与作者、与作品之间的合同,内中规定读者的权利义务——他们有权知道什么,必须细察什么,以及无权过问什么和无条件接受什么。比如,他们无权过问“为什么吉尔伯特的父母单单来到了盖代拉”,而不是其他什么地方;当然,他们也无权过问“为什么冯塔纳把这些景物选入他的叙事”。如果说小说艺术在斯威夫特的时代还常常与政治宣传册、寓言、讽刺小品混在一起,那么到了笛福、狄更斯、巴尔扎克乃至冯塔纳的时代,它已经完全成熟为一种“叙述虚构”。小说的开头就是一道洛可可式古典剧院的门,读者拄着手杖、打好领结,满头满脸地喷了香水跨过故事的门槛。

不过,果戈理和契诃夫却是这19世纪传统中的两个例外。果戈里《鼻子》的开头是“不协调”的,它飞快地进入到缺少上文的对话之中,进入主人公伊凡·雅科夫列维奇暂时与社会相脱离的个人世界;这个世界只在他本人的随口一言和一个动作里露出一角,就充满了令人生疑的颠倒和荒诞(同样需要审慎察知)。而晚半个世纪,契诃夫写的《罗特希尔德的小提琴》依靠“冰冷地选择细节”来表达同类的俄式荒诞,将他所虚构的那个小镇场景尽量与社会现实对齐。契诃夫比果戈理更进一步之处,在于他将悲剧和喜剧糅合在了一起,卑微滑稽的小人物伊凡诺夫在他临死前的独白中“上升到了悲剧意识的高度”。

奥兹没有说出的是,这两个俄罗斯人,与家长制的冯塔纳相比,都更加紧张于自己在写作中僭越的属神的创世权威:冯塔纳坦然不疑地塑造艾菲——她是他作为一个造物主的女儿,而造物主永远不用现身;然而,雅科夫列维奇乃至伊凡诺夫是谁,更多地取决于果戈理和契诃夫怎么描写他们,作家的影子时刻浮现在主人公背后。冯塔纳是在白纸上写字,写下的每个字都构成一个世界的全部,而契诃夫却是挑选他所需要的东西,以迂回的讽刺引导读者,去探察文本之下的内容。

这一点,在我看来,表明作家在凡常世界体系之外另建一个体系,并为之承担伦理责任的意识的浮现。他们不能不感到紧张,因为如克尔恺戈尔所说:“真”的东西不能揭示或模拟,它与它的诸多美学版本是辩证的关系。任何写作所宣称的权威都是可疑的。小说家就如同羞怯的情人,在心上人(“真”)的屋子周围踯躅——但是,他/她在主观上是自由的,随时可以开始,以至于最后,呈现在读者面前的是在想象的天空里高蹈绝尘的作者,纵然他/她所梦萦的是一间事实上的空屋。

当语言与事实之间的鸿沟越拉越大,19世纪经典作家凭借偶发的权威,在短期内成为真理之替代品的情形,已然不可能发生,作者对情节的选择性,作者在语言中“挟带私货”式地塞进情感质料,受到了强烈的批判性注意。列维-施特劳斯说:语言是人分类的工具,是人类理性之非反思的总和,这种理性总和有自己的运行道理,而人对此种“理性之理性”其实是一无所知的。在这个意义上,奥兹所谈到的另两个文本——阿格农的《在她风华正茂之年》以及伊兹哈尔的《米克达莫特》——就可以看作小说家“避嫌”的尝试:避免给人留下那种僭越神权的感觉。《米克达莫特》的开篇“合同”,“要求读者一路撤回到那通感的、多种感官并用的体验中去,在某种程度上回到众感官分离之前和分工之前的视角”,奥兹说,这个开篇的目的是“用词语触摸到那恰恰被词语暗中破坏的原始的体验”。但是,无可置疑,这种“原初的体验”在阅读时往往不见得愉悦,它充满了重复的用词、不连贯的表达、形象模糊的人物和场景、混乱的内心活动。从上世纪初初生的意识流文学,到后半叶的新小说和新新小说,这种例子俯拾皆是,《米克达莫特》的开篇,也因此成为奥兹分析的开篇中最依赖于解读的一则。

《故事开始了》只是几篇讲稿的汇编,奥兹并没有倾心去阐述叙述性虚构的发生理由——往往是不安,或者犹豫不决——而只是分析了结果,并且提醒读者,合同的当事一方,要认真履行他的义务:“积极地参与”阅读的游戏;可见他意在普及,无意于进行过于严肃的文学批评,更何况他本人也是谋夺创世权威的人之一。

文/云也退